福島市内の避難所になっている「あづま総合体育館」で2011年4月19日、南相馬市小高区から避難中の遠藤和弘さん(36)から話を聞いた。遠藤さんの自宅も工場も小高区内にあり、3・11のときは工場内にいた。

携帯電話や車の電子機器チップを水晶体から製造する工場だった。有毒物質も扱っているその工場の床と天井が崩れてきて機械も止まった。クリーンルームも使えなくなった。その時点で仕事は中断となり、自宅待機となった。翌日の3月12日、東京電力福島第一原発の事故の影響で南相馬市は大混乱におちいり、遠藤さんら住民は避難者となってちりぢりばらばらとなった。

工場の同僚と携帯電話や携帯メールで今後どうなるのだろうと連絡を取りあった。会社からは「3月いっぱいは自宅で待機」と言われていた。しかし遠藤さんも同僚もうすうす気づいていた。おそらく、いや、間違いなく、解雇だろうと。もしかしたらほかの系列の工場に異動ということもあるかもしれないが、遠藤さんら勤め人は何百人もいる。技術者は大丈夫だろう。でも、我々一般の作業員はだめだろう……。

遠藤さんはこの時、正社員だった。高校を卒業後の20歳の時に派遣社員として来たのがこの工場だった。約1年間の勤務で働きが認められて正社員に登用された。勤続16年だからベテランの域に入っていた。

まずは契約と派遣から切った

2011年当時、正社員は遠藤さんをいれて250人から260人いた。契約社員や派遣社員をあわせると計300人が工場に勤めていた。しかし業績の悪化が続いていたため、この年の2月末で契約社員と派遣社員がいっせいに切られた。「そして売り上げを伸ばしていこう、という時に震災でした」

4月になって結果がはっきりした。やはり解雇だった。最初は携帯電話にかかってきて告げられた。その後、南相馬市の北西に接する伊達市にある実家に、正式な解雇通知が送られてきた。これで遠藤さんは毎月70~80時間の残業代とあわせて月40万円の収入を失った。

生活保護の申請を考えている

南相馬市小高区にある家は地震や津波の影響は無かったが、放射能があって戻れない。「原発さえ無ければいつでも戻れるのですが、戻ったところで仕事はありませんし」

伊達市梁川町の実家は山の造成地に建っていたこともあって、裏の崖が崩れて家の中に土砂が流れ込み、屋根も押しつぶされて半壊状態だから、もう住めない。

それで遠藤さんはあづま総合体育館に来ているのだった。専業主婦の妻は具合が悪くなったため自分の実家に帰った。

こうして仕事も住むところも何もかもをも失った避難中の遠藤さんは、生活保護を申請することを考えていた。「(解雇された悔しさは)ありますけれど、戻れるならば戻りたいですが、会社も『厳しい』と言っていましたし。東京にも工場があるんですが、合併やら人員削減やらの話を震災前から聞いていましたし」。再雇用は絶望的なのだという。

地震と津波は天災だが……

「こういう機会に介護の資格を取ってはどうかと奥さんに言われていますが、あと、住む場所ですよね。いつかは仕事をしないと生活が成り立たないですけど、まずは住む場所ですよね」

「柳川の実家は農業をしていたんですが、もう今年は農業はできないだろうと。風評被害で。やればやるほど赤字になる、作物を出荷するのも時間がかかると説明を受けています」

「まずは原発を早く収めてもらわないと話になりません。もう仕事が無くなり、お金もないって言う人はたくさんいますので。早くて元にお金が入ってくるようになって欲しいですね。そんなところですね、今のところは。地震と津波は天災だから仕方がないけれど、原発ですね」

遠藤さんはそんなことを語った。

◇

翌日の2011年4月20日、今度は福島県の南を訪ねることにした。福島市にあるハローワーク福島前での取材で気づいたクビの嵐は、南ではどうなっているのかを知りたかったからだ。

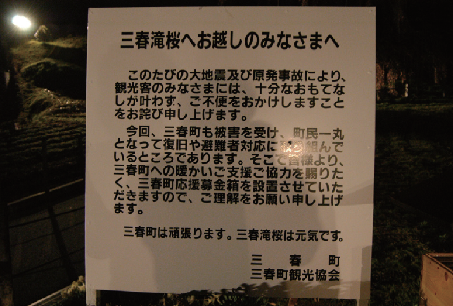

向かったのは三春町だ。今回の原発事故で原発作業員やその家族らが大勢身を寄せている田村市と、経済規模で県都・福島市を上まわる郡山市に挟まれるようにしてある小さな町。爆発事故を起こして大量の放射能をまき散らした東京電力福島第一原発からちょうど西にあり、半径約50㌔圏の線が町内を走っている。

三春の滝桜

国道288号を北福島のタクシーでゆく。運転手の角田賢三さん(53)がつぶやく。

「本来は今の時期、このへんは観光バスですごい渋滞なんですけれどね」。

町には、淡墨桜(岐阜県本巣市)、神代桜(山梨県北杜市)とならんで日本の三大桜と称される三春滝桜がある。推定樹齢1000年。滝のようにひろがる枝から滝のように桜の花びらが散り舞うまさに滝桜。毎年4月が見ごろだ。東日本大震災で震度5強の揺れに襲われたが、エドヒガンザクラの樹木に被害はなかったようだ。無事に開花し、私の訪問から2日後が満開の予定だった。まさに今は、本来ならば全国から観光客が殺到している最高潮の時期である。町の観光協会によると、例年30万人がこのときは5分の1に減りそうだという。

三春町の桜はそれだけじゃないんですよ、と角田さんは続けた。「ここは寺ごとに、町中に、すばらしい桜がいっぱいあるんです」「でも今の時期、全く客が入ってこないんですよ」と悔しがった。

角田さんはシングルパパだ。1年前に車内にはりだした自己紹介文にこう書いてある。

「温泉・旅行・野球・スキーが大好きです。☆一緒に人生の旅をする方募集中!ただし当方5歳の男子付きです」。

なかなかちゃめっけのある人だ。その子どもは小学校にあがったばかりだという。

「孫みたいなもんですよ。1人で育てているのでだだっ子になっちゃって」と苦笑いした。その笑いのなかには、このまま水揚げ上がったりがつづくと自分の生活も子育てにも相当な支障がありますという心配がにじみでていた。

◇

避難所となっている三春町の体育館避難所を訪ねた。福島市の体育館避難所とくらべてここはやはりこぢんまりとしている。しかし1階のフロアにも2階の階段席にも寝泊まりする人の布団が敷き詰められているのは同じだ。

ちょうどハローワークの書類を見つめている人がいた。富岡町から非難してきた先崎啓成さん(50)だった。

先崎さんはホテルマンだった。勤め先のビジネスホテルは東京電力福島第一原発がある大熊町にあり、倒壊は免れたが存続不可能だという。原因はもちろん原発である。

「必要なのは仕事です!自分の都合で辞めたわけではなく会社が存続できないと!3月25日に会社からの説明があるので東京に来られる人は来てくれと!我々は雇われる側なので何も言えませんが!」

声をかけると先崎さんは憤りを一気にぶちまけ始めた。約1カ月前、今後についての説明があるからとホテルの運営会社がある東京に呼び出されたという。被災者を呼び出しておいて、かつ、宣告された結論は事実上のクビだった。そのことへの怒りをどうしようもないほどに抑えきれず、さらにやるせなさも上乗せされている原因は先崎さんの「身分」だった。

ホテルマンへの道

先崎さんが生まれ育った富岡町は「東電で成り立っている」ところだった。町民の多くが東電の原発関連の仕事に就いていた。「だから無人駅なのに立派な道路があるんです。私自身は原発に対して何となくの『嫌』を感じていましたが、雇用や生活を考えればやむを得ないですよね。原発反対派は東電と関係が無くても仕事ができる人でしょうね」

先崎さんは町外に出ることを選んだ。高校を卒業後、東京で1年間の浪人生活。専門学校に2年間通った。第1希望の旅行会社への就職はかなわず、第2希望のホテルマンに東京でなった。最初の7年間はベルボーイとフロント係。そのつぎに経理部門を15年間。東京のホテルで計22年間はたらいた。

しかし経理部門の激務に体調を壊して退職した。横須賀市で3年間はたらき、離婚を機に富岡町に戻ってきた。隣町の大熊町にある今のビジネスホテルで働き始めたのは2008年5月。最初はパートで、ほどなくして準社員――先崎さんによると、正社員よりも下の扱いだがパートのちょっと上の待遇だという――になった。

立地の場所からも宿泊客は東京電力関係の人が多かった。長い人は1年間も宿泊し、ここから原発移設へ通った。数カ月の滞在はごく普通にあった。

「1年間も泊まる人とは、つまり1年間毎日顔を合わせ続ける関係ですよね。そこに親近感がわくんです。そうすると客の顔色で何を捜しているのか、どんなことに困っているのかが分かるようになります。そうすると何か手伝いをしたくなります。まあビジネスホテルなのでそこまでしなくても構わないんですが。接客が性格にあっているんでしょうね。ホテルマンというのは接客が全てですね。来てから帰るまで客がいかに満足するかが勝負ですよ」

3・11の夜勤

3・11の日は夜勤につく予定だった。富岡町の自宅で仮眠中に「尋常ではない揺れ」があった。さいわい自宅は壊れはしなかったがタンスが倒れて窓ガラスも割れた。すぐにホテルに電話した。誰も出ない。町内にあるJR夜ノ森駅へ電車が動いているかどうかを見に行こうと思って自宅を出た。道路のあちこちが陥没していた。「とんでもないことが起こったんだ」と改めて思った。駅に着いたが当然電車は動いていなかった。それでも先崎さんは「ホテルにどうしても行かないといけない」と考えてタクシーに乗った。

こうして3・11の夜勤が始まった。地震でぐちゃぐちゃになったホテル内を片付けようにも、それどころではないぐちゃぐちゃぶりだった。厚さ10㌢はある窓ガラスも割れていた。パソコンはつながらず、事務所もレストランも原形をとどめていなかった。あらゆるものが散乱していた。

「客を接遇する状態ではありませんでした」

当時、72人が宿泊していて満室だった。宿泊客をロビーやレストランに避難させ、部屋からかき集めた毛布を配った。自室での宿泊を希望する客に対しては、真っ暗なホテルの中を懐中電灯で先導して非常階段を上り下りした。それと割れた窓ガラスの目張り作業も。先崎さんら従業員は毛布をひざに掛けて待機し、余震が起こる度に巡回に追われた。「お客さんの生命が第一ですから」。3・11の夜はそんなふうに仕事に追われた。

翌3月12日の朝が来た。宿泊客の多くは東京から来た人たちであり、とにかく早く東京に戻らないといけないというので次々と出ていった。先崎さんは、残っていた約20人の客と一緒に歩いて大熊町役場に向かった。そこからバスに乗って三春町へ避難した。最初は三春中学校の体育館に、約1カ月後の4月13日に今いる三春町の体育館に移った。持ってきたものといえば、ズボン1着・靴下・靴・シャツ1枚・セーター・ジャンパー。あとはノートだけしか入っていない小さなバッグ。

「あとは何にも無しです。次の日に帰る予定でしたから」

正社員と準社員

先崎さんは3・11をホテルマンとして必死に対応したが、避難生活中に東京に呼び出されて受けた説明は悲しかった。

まず、大熊町のビジネスホテルについて会社側の説明は「ホテルをやるつもりはない。客にも荷物はあきらめてもらう」だった。ホテルには宿泊客の荷物が数多く残されていた。それを回収・返却することなくホテルは閉鎖するということだった。「それでいいのかと思いましたが」

次に、先崎さん自身の身の振り方だ。ホテルの運営会社は各地に関連会社を持っているため、先崎さんはそこへ出向させてくれないかと求めた。

「会社で仕事を斡旋してください」とお願いした先崎さんに、「できる限りのことはします。しかしできないこともあります」というのが会社の答えだった。そして震災から1カ月以上すぎた4月20日になっても斡旋はない。

「準社員の立場の人には冷たいんだなと思いましたよ。それで自分でハローワークで探しはじめています。いまはいかんせん避難所にいるので、仮設住宅に申し込んで住む場所を確保してそれから本格的に活動するつもりです」

怒りを一気に吐き出したあと、身を寄せている三春町の体育館で先崎さんは私にポソポソとつぶやいた。

「しかし……もう自分の立場から考えるとあきらめています。私は正社員じゃないし、年齢的にも厳しいでしょうし。会社から切られても仕方がないと思っています。私の上司のフロントマネジャーは契約社員でした。私より若い44歳でした。私よりは将来性があるだろうし、会社への貢献度も高い人だったんです。その人も震災時のゴタゴタから逃げずに対応した人でした。そうした人は会社の財産のはずですよね。それなのに会社はその人もスパッと切ったんです。私だけならばともかく、なぜ彼まで?せめて出向あつかいはできなかったのでしょうか」

先崎さんは再び「スパッとですよ」と言った。同時に手のひらを横滑りさせて無念の思いを表現した。そして続けた。

「ひとり、30歳前の正社員がいました。2年前にレストラン係として入社したんです。どうしようもないやつでしたよ。レストラン係なのに声が小さい。リーダーシップがない。ミスも多い。そのミスを隠す。そんな感じでした。それなのに正社員ということで次の働き先を用意してもらったんです。この差は大きいよなと……。それが現実ですから……」

先崎さんにとって残された唯一の財産は、かばんの中のノートだという。避難生活が始まってから日々の出費を抑えようと支出額をノートに記すようになった。さらにこのノートには、ホテルマンとして日々気づいた「仕事のノウハウ」もメモしてある。「自分の教科書なんです」と言った先崎さんだが、このノートが役立つ日はもう来ないだろうと感じている。

安全センター情報2016年1・2月号

目次, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25