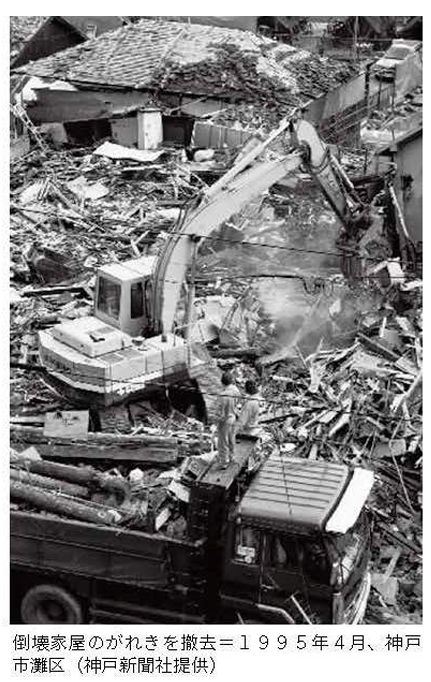

特集/クボタショックから20年のアスベスト問題:労働者に相次ぐ中皮腫発症 阪神・淡路大震災から30年~『アスベストリスク-阪神・淡路大震災から30年』「第6章 中皮腫発症の現実」から

■震災にかかわった人たちの労災認定

阪神・淡路大震災後、建物の解体やがれき処理に携わった労働者が中皮腫といったアスベストによるがんを発症し労災、公務災害が相次いでいる。報道で明らかになった人だけで8人(2025年3月現在)。発病の原因が大震災であるとは言い切れず明確な答えは出ていないが、かなり疑わしい事案であることは間違いない。その人たちについて記録しておきたい。

2008年3月5日付神戸新聞は、「震災時作業に『労災』/『全国初』と支援組織」と報じた。被災地で解体作業をしてアスベストを吸い、中皮腫を発症したとした兵庫県内の30代男性について、姫路労働基準監督署が労災認定していたことが判明した。神戸新聞だけでなく、全国紙も同様に報じた。

これが震災アスベストによる健康被害を伝える初のケースとなった。だが、この5日後の3月10日、当時の井戸敏三兵庫県知事は定例会見で「今回の労災認定は、震災での解体作業と中皮腫発症との直接の因果関係を認めたのではないと承知しています」と発言。さらに「中皮腫の発症は、かなり長期間の後でないと発症しないと考えられてきています。労災の認定基準は石綿によるばく露作業への従事期間が1年以上で中皮腫を発症していると労災認定されることになっており、いつの時点の被ばくが原因なのかは問われていません」と指摘している。

つまり、井戸知事は、①一般的な中皮腫の潜伏期間を考えると、発症までの期間が短すぎる②震災時の石綿が中皮腫を引き起こしたという証拠がない。どの時点のアスベストばく露が原因なのかわからない-といった内容を説明した。

同日、兵庫県疾病対策課が出した発表資料でも次のように記述されている。「兵庫労働局等に聴取した結果も踏まえ、以下の通り発表します。『震災での解体作業と中皮腫発症との直接の因果関係を認めたものではない』」。兵庫県は震災アスベストと中皮腫の発症との因果関係を全面的に否定した。

県が震災によるアスベスト被害を否定する一方で、住民らには不安感が広がった。アスベストによる被害者を支援するNPO法人ひょうご労働安全衛生センター(神戸市)が3月9、10日に相談窓口を設けると、100件以上の相談が寄せられた。その後も、同センターが電話相談のホットラインを設けるたびに、不安の声が寄せられている。

それから4年後の2012年。震災アスベストによる健康被害としか言いようのない事例が明らかになった。

■たった2か月の作業

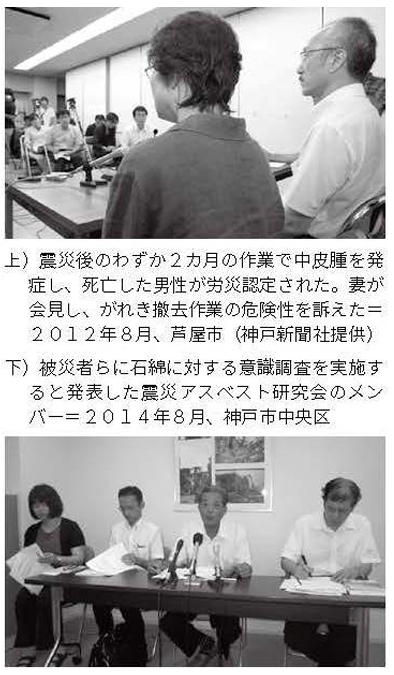

震災直後からたった2か月、被災建物の復旧作業に携わった宝塚市の男性、Nさん=当時65歳=が中皮腫で死亡し、2012年8月に西宮労働基準監督署から労災認定されている。

同年8月24日、芦屋市内でNさんの妻、T子さんが、NPO法人ひょうご労働安全衛生センターの西山和宏事務局長らとともに会見を開いた。会場には新聞、テレビ局など10社以上の記者が集まり、関心の高さをうかがわせた。

Nさんは高校卒業後、流通関係の事業所で勤務。この経験を生かして1974年から自営で衣料品販売を始めた。個人セールスや展示会が主な業務だ。アスベストを扱う仕事をしたことはなく、アスベスト工場付近で暮らしたこともなかった。

宝塚市に住んでいたNさんは1995年、阪神・淡路大震災で自宅が半壊。顧客は神戸・阪神間が中心だったため、衣料品関連の仕事がなくなり、同年2月から約2か月、知人の紹介でアルバイトとして復旧作業に携わった。

復旧作業といってもNさんは素人。被災建物の屋根瓦や廃材の片づけ、マンションの一室の補修や改修工事現場で出た廃材の片づけや清掃作業が主なものだった。

作業場所について、生前、Nさんはこう言っている。「芦屋市の阪急電車の北側にあった一戸建ての改修工事、西宮市のマンションの改造工事、神戸市長田区か須磨区での被災住宅などの片づけ、西宮市の国道171号付近での被災住宅などの片づけ…」。いずれも被害が大きい地域だ。

またNさんは関係者にこんなことも語っていた。あるマンションの改修工事現場について、「部屋内にすごい量のほこりと粉が舞う状況だったのを覚えています。それらのほこりや粉がアスベストであったのかどうかは分かりません。壁や天井をはがして解体し、新しく作り直すという工事でした。ほこりや粉が舞って前が見えない時もしょっちゅう。粉じん用のマスクやメガネなどはせずに作業をしていました」。

狭い一室で職人が電動ノコギリで建材を加工していた記憶もあった。Nさんが吸い込んだ粉じんがアスベストなら、職人ら他の人も吸い込んでいたのだろう。

仕事を終え、自宅に帰ったNさんは、妻のT子さんに「家が崩れ、すっごいことになっていた」などと倒壊家屋の状況を話していたという。衣料品の仕事をしていたときはジャケットにネクタイ。だが、この2か月に限っては、ジャンパーに野球帽をかぶって出勤し、帰宅するとジャンパーや帽子はほこりだらけになっていた。T子さんは服や帽子を摘み上げ、「汚いね」とNさんに語りかけた。はたくと、ほこりが飛び散っていたという。T子さんは「衣料品の仕事ができなくて悩んでいるより、外に出て体を動かしている方がよかったと思ってました。悩まなくて済むし、被災家屋の片づけは被災者のお役に立てる、と思うような人だったんです」と振り返る。

95年4月以降は本来の衣料品の仕事に戻っており、この約2か月以外は建築、解体、工事の現場などの仕事はしていない。

体に異変を感じたのは、2010年10月ごろ。しんどかったり、熱っぽかったりしたので医療機関で受診したが、その後も良くならなかったため、同年12月に総合病院に赴いた。エックス線検査を受けると、医師は険しい顔で「仕事は何をしていますか」「尼崎で勤めていましたか」「20~30年前はどこでどんな仕事をしていましたか」と、矢継ぎ早に質問されたという。

Nさんが不思議に思い、なぜそんなことを聞くのか尋ねると、医師は「どこかで間違いなくアスベストを吸っているはずです」と。Nさんは「絶対にそんなことはない」と否定した。この後、Nさんは石綿疾患に詳しい大学病院を紹介され、2011年1月に悪性胸膜中皮腫と診断された。

「どこかでアスベストを吸い込んだ」と言われても、NさんにもT子さんにも全く心あたりがなかった。

T子さんは当時をこう振り返る。

「何度も何度もアスベストと言われると、認めたくないけど、認めないと前に進めないという葛藤があった。打ち消したいけど、打ち消せない。私もお父さんもそうだった。工場周辺で石綿による健康被害が相次いでいるクボタ問題は知っていたけど、私たちには関係ないと思っていました」

アスベストを吸い込んだことを認めないと、前に進めない。治療するうえでも認めざるを得なかった。居住歴や職歴を振り返り、何度も記憶をたどってみた。アスベストを吸い込んでいるとしたら、震災後の2か月しか、あり得なかった。

2011年6月、西宮労働基準監督署に労災の休業補償や療養補償を請求。Nさんはその結果を知ることなく、同年10月6日に容体が急変して亡くなった。

中皮腫の労災認定は1年以上の石綿ばく露作業に従事していたことが要件となっている。Nさんの場合、わずか2か月。異例の認定と言えた。

2012年8月24日の会見で、ひょうご労働安全衛生センターの西山和宏事務局長は「震災の復旧作業に伴って多くの石綿が飛散していたことを物語っている。東日本の被災地でもがれき処理が行われている。作業員は専用のマスクをつけるなど対策が必要、行政もしっかり指導してほしい」と呼びかけた。

Nさんの妻、T子さんは「がれきの中のアスベストなんて考えもしなかった。お父さんは悔しかったと思う」と涙を浮かべて訴えた。

震災がれきの中にアスベストは含まれているかもしれない。会見では東日本大震災の被災地を意識しながら、がれき処理、復旧作業の危険性を強調。T子さんは夫を失ったつらさに耐えながら、「(発症の恐れがあることを)皆さんに知って頂きたいという思いでいっぱい」と訴えかけた。

それから1年後の2013年8月、宝塚市内でもう一度、T子さんと会って思いを聞いた。この記録を記しておきたい。

-恰幅のいいご主人だったんですね。

「若いときは陸上をして体を動かすことが好き。野球もやっていましたから。身長は167、8センチくらいですけど、肩がすごい筋肉でした。どっしりした感じでバタバタとしない人でした」

- 十数年たって、震災のときの作業が原因だということをどう受け止めましたか。

「アスベスト被害なんて間違いだと思った。医師にアスベストが原因と言われても、主人も『絶対にそんなことはない』と言ってました。わずか2か月の作業。本当にうそであってほしいと思った。お父さんは私以上にそう思っていたんじゃないかな。これから、もっともっと自分のしたいことができる、と思っていたころでしたから」

- ゆっくり過ごそうと思っていたんですか。

「ドライブが好きだったから、次に買う車も自分で考えていて、入院先の病院でもテレビを見て、『ここに行こう、あそこに行こう』と書き留めていた。日産さんに電話して、営業マンからパンフレットをもらって病院でも見ていた。亡くなる2、3週間前に送ってきて、病院に持って行きました」

- つらかったですね。

「最後の最後まで、これ(中皮腫)で自分が死ぬとは言わなかったし、そういう素振りも見せなかった。絶対に治すと言ってましたから。私は『そうね、がんばろうね』と言ってました」

- 2012年、会見に出ましたね。

「本当は嫌だったです。話したくありませんでした。ですが、安全センターに『2か月でこんな病気になって、お父さんのメッセージを伝えてください。苦しんでいる人のために』と言われ、決めました。お父さんの死を無駄にしないために出て行った。お父さんの思いを届けたいと思った。私一人がうじうじしていても、お父さんは喜ばないなって、それで出させてもらった」

- あの場(会見)で伝えたかったことは?

「東日本大震災で被害を受けた東北の方々のことを思った。お父さんは2か月足らずだったじゃないですか。若い人たちが会社の休みを利用してボランティアに行っている。そのお気持ちが、何十年か後に悔いが残るようなことがないようにしてほしい。私たちと同じ思いをしてほしくないなと思う。お父さんはたった2か月で、こんなことになった、と訴えたかった。アスベストによる病気は医療現場でさえ、手探りなんです。これから患者が増える可能性があるのだから、もっともっと研究を進めてほしい」

■がれき回収

2012年7月6日、明石市は「環境部職員が『中皮腫』を発症していることが判明しました。現時点では、原因は不明ですが、平成7年の阪神・淡路大震災でのガレキ処理におけるアスベストが可能性の一つとして考えられます」と発表。市は震災前の1994~97年度に大久保清掃工場(後の明石クリーンセンター)に在職した職員約200人にアスベスト検診を実施することも明らかにした。

発表には職員室長ら3人が並び、「(職員の)通常業務は家庭ごみの収集で、その作業でアスベストを吸い込んだとは考えにくい」とする一方で、「震災がれきにアスベストが含まれていたかどうか、確たる証拠はない」などと終始、慎重に発言。翌7日付朝刊で、新聞各紙は「明石市職員が中皮腫/阪神・淡路でがれき処理従事」などと大きく報じた。

2日後の7月9日、井戸敏三・兵庫県知事は定例記者会見で再び「原因が阪神・淡路大震災だとはなかなかなりにくいのではないか」と否定的な見解を示した。知事はこのとき、アスベスト疾患の発症について「注意深く見守っていかなくてはならない課題」という認識を示しつつも、「私たちは阪神・淡路大震災のがれき処理を行う時には、アスベストの状況をあわせて測定しながら行っており、その時に環境基準を超えていたような事例は本当に少なかった」とも述べている。

県や環境庁(当時)が震災、一般大気の濃度調査や解体現場の付近で調査はしているものの、がれき処理に合わせて実施しているという実態はなかったことは付け加えておきたい。

環境庁などの一般大気の調査は「大気1㍑当たり石綿繊維10本」という基準を超えていない。しかし、熊本学園大の中地重晴教授の調査では、解体現場付近で「大気1㍑当たり160本、250本」という基準を大幅に超す調査結果も明らかになっている。

震災がれきと中皮腫発症の因果関係を否定的に述べた知事の発言に、労働組合が強く反発。自治労兵庫県本部や自治労明石市職員労働組合は、発言の撤回、謝罪を求める申入書を知事あてに提出した。

当時、中皮腫を発症した男性職員は、民間の労災にあたる公務災害を申請する予定だった。労災は労働基準監督署が調べるが、公務災害は地方公務員災害補償基金兵庫県支部が調査する。同支部は県庁内にあり、支部長は井戸知事。組合は「見識を欠く重大な権利侵害の発言と言える。被災者(明石市職員)が公務災害認定を申請する前の憶測にもとづく知事発言は、申請する権利への侵害行為にあたる」と書面で厳しく指摘していた。

この後、7月24日、中皮腫を発症した明石市職員の自宅を訪ねた。

1991年に明石市役所に採用され、1年ほどくみ取り作業をした後、一般家庭ごみの収集を担当。過去にガソリンスタンドや飲食店、電気関係の仕事をしたが、アスベストに触れるようなことはなかったという。

また、神戸市生まれだが、小学校から明石で暮らし、もちろんアスベスト工場付近で生活したこともない。

2011年暮れ、腹にしこりができ、翌12年1月に病院へ。5月に総合病院に行くと、腹膜中皮腫と診断された。医師からは「アスベストを吸ったことがありますか?吸い込まない限りほとんどならない病気です」と言われたといい、職員は「吸ったことがあるとしたら、震災がれきの収集しかない」と思った。それだけ職員にとってがれきの回収は印象的なものだった。

阪神・淡路大震災直後から、救急車両や消防車両が通行できるよう、道路上の障害物を撤去するよう上司から指示され、清掃車で収集に回った。明石市東部で道路の通行を邪魔している壁材やブロック、スレート板などをパッカー車に詰め込んだ。がれきをパッカー車に詰め込む際にほこりが舞い上がり、パッカー車の回転板が廃棄物を押しつぶすときにもスレート板など建築廃材が割れてほこりが飛散した。ふだんのパッカー車の積載廃棄物は2~3トンだが、このときは早期回収が必要だったので倍の5~6トンを詰め込んでいたという。

油圧式の荷台が持ち上がらなくなり、職員はしばしば密閉されたパッカーの中に入って、スコップでガリガリとかき出した。

中に充満するほこりを見たとき、「これはいかん」と思い、ゴーグルをかけ、マスクを二重にして作業をしていたという。それでもマスクはすぐに真っ黒になった。がれきは分別されておらず、建材に含有しているアスベストが飛散していた可能性は十分にある。

震災から約3週間はほとんど休みがなく、その後は1日4~6回、がれきを収集。約半年間、がれきを埋め立て処分場に搬入する作業が続いた。神戸市のがれきも一部持ち込まれていた。

処分場の様子を職員はこう説明する。「水を撒いていたが、粉じんがすごかった。処分場に入るときは暖房を切った。なぜかというと、外気を取り込んだときに、車内に粉じんが入ってくるから。本当に前が見えないくらいだった。駐車場に置いていた車は真っ白になっていた。大勢の人がアスベストを吸っているはずなのに、なんで俺一人がこんな病気になるのか…という気持ちもある」

職員は抗がん剤治療を続け、体調がすぐれない中、地図を指さしながら丁寧に話してくれた。

明石市は2012年8月17日、公務災害の認定を求めて請求したと発表。しかし、その翌年の10月15日、Sさんは帰らぬ人となった。死因は悪性腹膜中皮腫。まだ、49歳の若さだった。

その後、地方公務員災害補償基金兵庫県支部は、男性の発症について、公務災害を認めず、「不支給」と決定した。

妻は2014年5月21日、明石市内で会見を開き、不支給決定を不服とし、審査請求をしたことを明らかにした。明石市職員労働組合によると、男性職員の中皮腫発症は認めたが、震災直後に従事したがれきの回収や埋め立ての際に、大量の石綿が含まれた粉じんを吸引したとは認められないと、基金支部が判断したという。

公務災害として認められず、遺族は「不支給決定は違法」だと主張し、神戸地裁に提訴した。その判断は地裁と高裁で割れた。2021年3月の地裁判決は「(職員が)平成3年4月1日以前に石綿を取り扱う業務に従事していたとは認められないこと、現在までに判明している医学的知見によると(職員が)、腹膜中皮腫を発症した原因が、石綿ばく露以外にある可能性が低いことに照らせば、平成7年1月~平成8年3月に業務に従事した際に石綿にばく露し、これによって腹膜中皮腫を発症したとするのが自然かつ合理的であるというべき」とし、不支給決定を取り消した。

ところが、2022年3月の大阪高裁は「平成7年1月から平成8年3月、日常的に石綿粉じんにばく露し得る環境にあったことは否定できないものの、その作業環境における石綿濃度や石綿の種類等に関する客観的な資料は存在せず、(職員が)従事した業務内容からしても、多くの建物が倒壊し、又は倒壊した建物の解体作業が行われている状況下で職務に従事したわけではなく、また、本件処分場に立ち入る機会にしても月4回程度で…(略)…累積石綿ばく露量が多量であるとは認められない」と、公務災害として認めなかった。地裁、高裁の事実認定はほぼ同様ながら全く異なる判断を下しており、石綿労災(公務災害)の認定の難しさを見せつけた。

■「震災しか考えられぬ」

「私が中皮腫になった原因は、震災以外考えられない」。闘病中、芦屋市のKさんはそう繰り返していた。

2007年9月、75歳のとき、悪性胸膜中皮腫の診断を受け、医師から「このままでは2年の命」と診断された。Kさんは元高校球児。兵庫県立芦屋高校時代、3度の甲子園出場を果たしたスポーツマンだ。70代でもがっちりした体だったが、見る見るうちに体が弱った。

中皮腫の診断を受け、Kさんの頭をよぎったのは、あの震災の光景だった。

銀行、飲食店の経理、米国中古車の輸入販売会社、建築関連会社などで勤務。建築会社では営業マンが主な仕事だったが、解体作業の現場監督も務めている。2008年10月、西宮労働基準監督署に労災の休業補償給付を請求し、認定された。労基署は石綿ばく露期間を建築会社に勤務した1977年から98年ごろまでの約21年6か月と判断した。だが、Kさんの印象には、震災後の解体作業で粉じんが巻き上がった、あの光景ばかりが残っている。

被災地のあちこちで解体作業が続いていた95年10~11月、会社の人手が足りなかったため、普段は営業が中心だが、解体現場の監督を務めた。

「重機の巨大なハサミが建物をつかむと、左右にぶわっと10メートルほど粉じんが広がるんです。きっと、あの中にアスベストが含まれていた」と話す。「神戸はほこりがもうもうとしていた。なんで自分が…。中皮腫になった原因は震災以外考えられない」

手続きの中で、Kさんは次のように西宮労基署で話している。

「神戸市などの震災地域は解体作業でほこりだらけの中を営業で歩き回りました。県庁の土木部や住宅供給公社、六甲治山事務所へは何度も足を運び、名刺を配り、仕事を取りに行ったことを覚えています。この時期に悪い空気をいっぱい吸ったと思います。震災後には解体の仕事が急増しました。特に記憶に残っているのが、95年10月から11月の間、西宮市にあった民間企業の解体撤去工事です。ずっと現場に付き、監督業務を行いましたし、大量のほこりが出るので解体作業のすぐそばの水道を使い散水作業も行いました。この社宅には吹き付けられたアスベストがあったように記憶しています。そのほかにも、数件同じような作業に従事したことがあります」

労基署は、Kさんの主治医に意見を聞いており、

これについての医師の回答が注目される。関係書類にはこんな記述が残されている。

労基署「被災者(Kさん)は平成7年1月17日の阪神・淡路大震災後、約2年8カ月の間、現場の監督にあたり、解体作業や改築作業に従事した際、石綿のばく露を受けたと申述していますが、今次中皮腫との因果関係について、症状経過、検査結果等より、ご教示お願いします」

主治医「中皮腫の原因として、解体作業時のアスベスト混入によることが、強く考えられる」

労基署「その他参考となる意見・事項がございましたらご教示願います」

主治医「今後、神戸中心に悪性中皮腫が多発すると思われる」

2013年1月、神戸市内でシンポジウム「震災とアスベスト-1・17から3・11へ」が開催され、発言者の一人として登壇したKさんはとつとつとした口調で、阪神・淡路後の復旧作業について次のように語っている。

「作業員が重機で建物を崩すたびにものすごい粉じんが舞い上がり、時々放水作業をしていた私にも大量の粉じんが容赦なく押し寄せ、全身が真っ白になりました。当時の私たちはアスベストの有害性も知らされず、マスクも支給されずタオルを時折当てるだけでした」

また、Kさんは当時の現場のムードをこんなふうに振り返っている。

「震災直後の復旧・復興工事の現場では、一番にスピードが要求されており、作業の安全性などを声高に主張するようなことは復興工事のスピードを弱めることになるという雰囲気が被災地にはありました。特に建設現場ではその空気が鮮明にありました。アスベストがこれほど恐ろしいものだということを知らされておれば、初めからマスクを付けるなど万全の装備をして作業をしていたのに、と思うと今も残念でたまりません」

アスベストによる労働者の健康被害は次々に明らかになる。震災直後、神戸市長田区で警戒活動をしていた元警察官の男性が中皮腫で死亡しており、「震災時の警察活動しか石綿を吸い込む機会はなかった」という元警察官の主張を認め、2018年に公務災害として認定。さらに2024年7月、NPO法人ひょうご労働安全衛生センターが会見を開き、阪神・淡路の復旧作業に携わった男性が中皮腫を発症し、神戸西労働基準監督署が労災認定したことを明らかにした。男性は道路建設会社の神戸営業所長として震災直後から約2年間、がれきの撤去や建物の解体などに携わっていた。2022年4月、喉の違和感があり病院を受診すると、「悪性胸膜中皮腫」と診断された。

厚生労働省も震災の影響を示唆する。同省は毎年、石綿労災が認定された事業所を公表しているが、2022年度分で大阪・淀川労基署が認定した中皮腫患者について特記事項として「阪神・淡路大震災の復興関連作業による間接ばく露。通常業務での取り扱いはなし」とし、2023年度分では神戸東労基署が認定した肺がん患者について「大震災発生の時に間接ばく露を受けた可能性あり」として公表している。震災アスベストに関連する肺がんの労災認定は初めてだった。

震災アスベストが疑われる労災・公務災害の認定は、報道等で明らかになっている人だけで8人。実際にはもっと多くいる可能性があり、労災・公務災害の対象とならない一般市民、ボランティア、自営業の被害はほぼ分かっていない。しかし、神戸市はホームページで次のように掲載している。

「…解体現場で基準値を超える状況は、ごく一部であり、期間も限定されていたと推測される。これらのことから、一般市民への震災によるアスべストの影響は基本的に小さいと考えている。」

これまで報告してきた人たちは特殊な仕事をしていたのだろうか。震災当時、解体現場の飛散防止策は十分ではなく、公務災害として認定された警察官は被災地をパトロールしており、解体作業で従事したわけではない。Nさんは、がれき処理の臨時のアルバイトであり、厚労省が特記事項の中で示した2人はいずれも間接的なばく露だった。

「一般市民への影響は小さい」とする神戸市の説明はあまりにも情報不足であり、拙速ではないだろうか。

『アスベストリスク-阪神・淡路大震災から30年』

本稿は、阪神・淡路大震災から30年の節目にあたり、災害時におけるアスベスト問題の調査・研究を行ってきた「災害とアスベスト-阪神淡路30年プロジェクト」がまとめた『アスベストリスク-阪神・淡路大震災から30年』におさめられたものであり、以下からダウンロードできる。

https://www.hoshc.org/board/detail.cgi?sheet=hp14&no=385

内容:

目次・はじめに/第1章 阪神・淡路大震災から問う震災アスベスト/第2章 災害列島の石綿懸念/第3章 災害アスベスト・ボランティアアンケート調査の詳細と検討/第4章 阪神・淡路大震災直後の飛散/第5章 マスクプロジェクト/第6章 中皮腫発症の現実/第7章 識者の提言/第8章 各種調査等/【資料】・奥付

安全センター情報2025年11月号