特集/クボタショックから20年のアスベスト問題:環境再生保全機構のデータから見えるもの

これまでアスベスト被害について労災を中心に見てきた。労災の対象にならない人たちの救済は、2005年のクボタショックをきっかけに創設された石綿健康被害救済制度で対応されている。クボタショックまでは、石綿被害は主に労働者の問題とされてきており、石綿工場周辺の一般市民に健康被害が続出したことは、社会に大きな衝撃を与えた。クボタショックの震源地である兵庫県尼崎市の旧神崎工場周辺ではいまなお一般市民の健康被害が続いている。問題発覚当時、政府は「隙間のない救済」を掲げ、制度を創設したが、労災と救済制度の補償格差は大きく、忸怩たる思いを抱く被害者・被害家族は少なくない。

■震災被害探る新たな調査

石綿健康被害救済制度は、独立行政法人環境再生保全機構(神奈川県川崎市)が取り扱っており、被害が認定された人たちを対象に2021年度から震災に関するアンケートを実施している。

阪神・淡路大震災や東日本大震災など震災に関し、次の作業をしたかどうかを尋ねている。①被災した自宅で石綿建材を片付けた②震災復旧作業にかかわった③震災ボランティアに取り組んだ

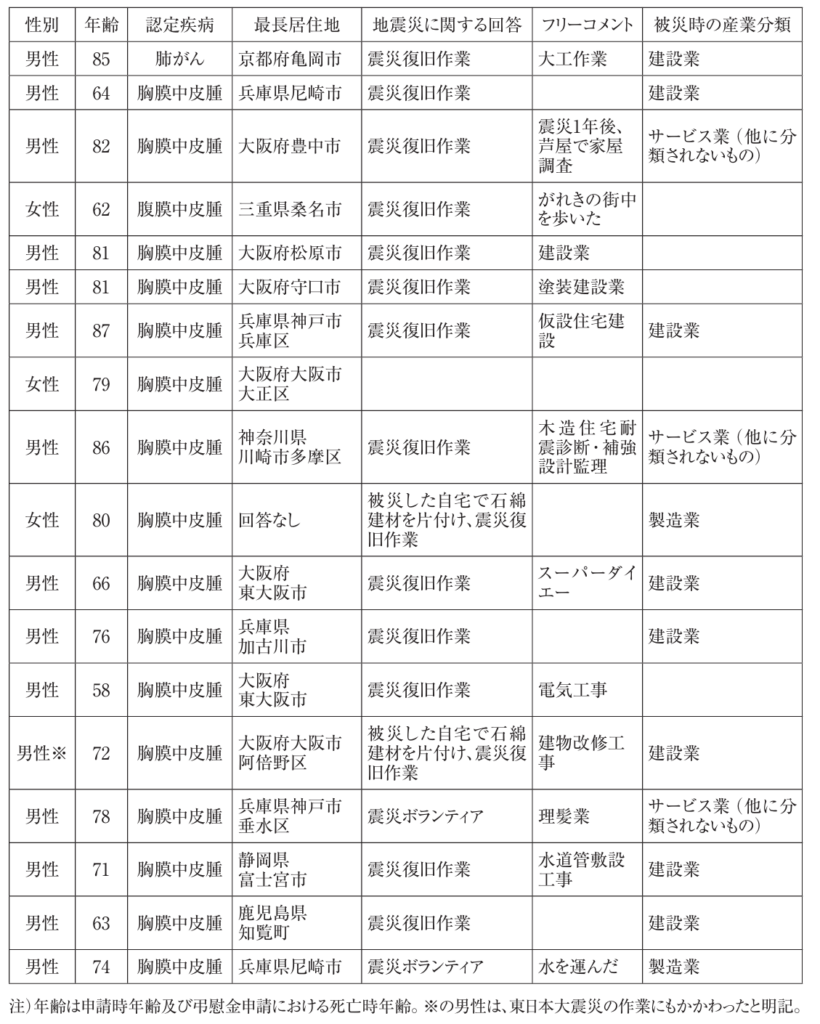

このアンケートの結果は2025年4月現在、公表されておらず、筆者が2024年12月に情報開示を請求。その結果をまとめたのが表である。

石綿健康被害救済制度で認定された人のうち、

阪神・淡路大震災に関する作業をしたと答えた人の一覧

■18人が阪神・淡路に関与

石綿被害者のうち阪神・淡路にかかわる作業をした人は2年間の調査で18人(男性15人、女性3人)いたことが判明した。2022年度の回答者だけで15人に達し、2021年度は3人にすぎなかった。これは、アンケートの開始が2021年度の途中からだったためだと考えられる。

2022年度分のうち1人は東日本大震災の業務にも携わっていたと答えている。最長居住地域は兵庫県内だけでなく、京都、大阪、神奈川、静岡などに広がり、フリーコメントには大工作業、仮設住宅建設、木造住宅耐震診断、塗装、電気工事、水道管敷設工事といった言葉が記されている。

被災時の産業分類には「建設業」と書かれているケースが目立ち、労災法上の労働者として扱われない個人事業者や業務ではなく、ボランタリーな立場で震災復興にかかわった人たちが想定される。

フリーコメントの中には、「がれきの街中を歩いた」「被災した自宅で石綿建材を片付け」「水を運んだ」「震災1年後、芦屋で家屋調査」といった記述があるほか、震災ボランティアと答えた人も2人いた。最長居住地が神戸市垂水区の男性(78歳)は「震災ボランティア」とした上で、産業分類も石綿とかかわりがなさそうな「理髪業」としており、震災アスベストとの関連性が大変気になるところである。

■行政の姿勢に懸念

この18人の回答では震災アスベストと一般市民の健康被害リスクの関係が明確になるものではない。しかし、リスクの疑いを持つには十分ではないだろうか。2023年度以降、どのようなデータが出るのか、注目される。また、環境再生保全機構は詳細なデータを開示すべきであろう。

震災アスベストと一般市民の健康被害について、神戸市はホームページ上で「一般市民への震災によるアスべストの影響は基本的に小さいと考えている」と見解を示している。神戸市は震災後、アスベストの飛散防止策の徹底をしたことや、環境庁の一般大気測定のデータを根拠にしているように見受けられるが、飛散防止策の徹底がなされたのは震災から4カ月後の5月であり、大気測定は毒性の強い青石綿が調査されていない。さらに民間調査では解体現場そばで極めて高い濃度が測定されている。市民の健康と安全を担う行政。「影響は小さい」と判断するのは時期尚早であり、極めて危険な姿勢ではないだろうか。

安全センター情報2025年11月号