特集/韓国の建築物石綿対策-2033年までに住宅スレート処理実現を支援する国庫補助事業~建築物石綿対策で韓国調査交流行動-石綿対策全国連絡会議事務局長 古谷杉郎

目次

日本から24名の代表団が訪韓

2025年9月14日から16日の3日間、「建物改修解体によるアスベスト被害の根絶を目指す連絡会(準備会)」の代表24名による韓国調査交流行動に参加した。建設アスベスト訴訟全国連絡会の清水謙一事務局長を団長に、首都圏の全建総連傘下組合の代表7名、全国じん肺弁護団連絡会議等6名、九州建設アスベスト・西日本石炭じん肺弁護団等7名、新生大阪アスベスト対策センターの伊藤泰司事務局長、泉南アスベストの会の山田哲也事務局長、全日本民主医療機関連合会の徳山通常務理事、石綿対策全国連絡会議事務局長の筆者、という顔ぶれである(以下では「石綿」で統一する)。

同連絡会は2022年6月に準備会を発足して、おおむね2か月に一回程度会議を重ね、現在実施されている建築物改修解体作業の実際とその問題点、今後の政策的な提案と法律、規則の抜本的な改正を政府や自治体に働き掛けていくことを展望した研究と経験交流を目的としている。この間、準備会主催の集会やシンポジウム等も行ってきた。今回の韓国訪問の目的は、韓国で清水団長(下写真)が行った以下のあいさつのとおりである。

「第1に、韓国の石綿安全管理法と管理基本計画の概要と進捗状況、問題点について学ぶこと。日本では、石綿対策の基本法、国の策定された計画はなく、環境省、厚生労働省、国土交通省、経済産業省などの省庁の縦割りで石綿対策が進められている。そのため、石綿をいつまでに日本からなくすのかなど、基本的スタンスがあいまいなまま推移しているからである。

第2に、スレート瓦や学校など教育施設からの石綿建材除去の施策は、皆さんの市民団体や石綿の住民組織によるイニシアティブが大きいとも聞いている。石綿被害防止と石綿除去について、皆さんの経験を学びたい。

第3に、石綿建材を安全に調査、管理、除去、廃棄までの国や自治体からの助成制度について。日本では現在も石綿建材除去の不適切な工事が横行している問題がある。ひとつの大きな要因は、割高となる調査から廃棄に至る経費が建物所有者負担となっていることがあると考えている。韓国ではスレート瓦の除去費用の助成制度が機能していると聞いている。私たちの今後の取り組みの参考にしたいと思う。

日本と韓国の石綿をめぐる状況は、その経過や政策、環境で大きな違いもあるかと思うが、今回の視察を成功させ、今後も皆さんとの関係を発展させたいと願っている。」

BANKOと日韓石綿セミナー

一行は、9月14日昼までにソウル市内龍山駅近くの宿泊先ホテルに着くと、14時から同駅構内の会議室で韓国石綿追放ネットワーク(BANKO)と共催の「建築物石綿被害根絶のための日韓石綿セミナー」に参加した(写真上)。

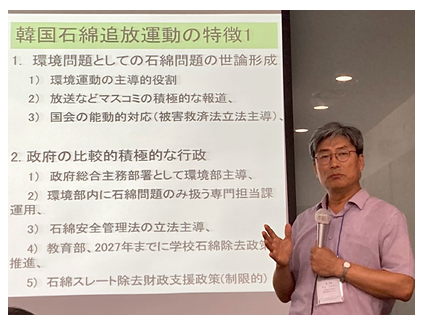

韓国における石綿追放運動

「韓国における石綿追放運動」(チェ・イェヨン環境保健市民センター(Eco-Health)所長)

韓国では、2005年以降に労働者の石綿職業病問題と都市再開発地域学校石綿問題、地下鉄石綿問題で社会問題化し、二大労総、環境運動連合、被害者、専門家らにより2007年BANKO設立。石綿紡織業のメッカだった釜山と忠清南道を中心に旧石綿鉱山地域の石綿被害も明らかにされるなかで、2009年に石綿被害救済法成立(2010年4月号に全文)。さらに自然生成石綿の問題も暴露されるなかで、2011年に石綿安全管理法成立(18頁以下参照)。BANKOは、様々な問題をたえず視覚的に証拠提示することを意識して提起してきた。

韓国の特徴は、環境運動の集中力と持続性で、石綿の使用等禁止後も、約20年間社会問題化し続けていること、政府内でも総合主務部署として環境部が主導してきたことに集約できると紹介された。

以上は事実であり、日本の参加者に大きなインプレッションを与えたが、産業保健問題としての石綿問題の比重が小さいことを意味しているわけではなく、労働運動や労働部の取り組みが不十分であるという事実を反映していると考えるべきだろう。比較して日本のこの20年の特徴は、患者・家族が前面に立ち事態を動かしてきたこという声が出ていた。

課題として、①全国のスレート石綿建築物の除去政策作り、②石綿リスクのない大韓民国作り、③石綿被害救済法救済水準のアップグレード、④アジア及び世界石綿追放運動への寄与、が挙げられた。

石綿管理基本計画を5年ごとに見直し

韓国は2007年に石綿原則禁止(日本は2005年)、2015年に全面禁止(同2012年)。日本のクボタショックの影響は大きく、2009年の石綿被害救済法は日本の石綿健康被害救済法にならったものだが、2011年の石綿安全管理法は韓国独自のものである。

その章立ては、第1章 総則、第2章 石綿管理基本計画、第3章 石綿含有製品等の管理、第4章 自然発生石綿の管理、第5章 建築物の石綿管理、第6章 石綿解体作業場周辺環境等の管理、第7章 附則(石綿環境センター及び石綿管理総合情報網等について規定)、第8章 罰則で、建築物石綿対策に関係するのは主に第5章と第6章である。

第2章の内容は以下のとおり。政府は(環境大臣及び関係中央行政機関共同で)、5年ごとに、次の事項を含んだ石綿管理基本計画を策定、実施しなければならない。①石綿管理の基本目標及び推進方向、②石綿管理に関する主要な推進計画、③石綿管理の現状及び今後の見通し、④石綿管理に関する各種事業の財源調達方法、⑤その他(石綿管理に関する専門人材育成方針、石綿管理に関する研究・調査計画)。さらに、環境大臣、関係中央行政機関の長及び広域地方自治体知事は、毎年、基本計画を実施するための部門別又は地域別の詳細計画(実施計画)を策定、実施しなければならない。現行の第3次石綿管理基本計画は「関係部署合同」で2022年12月に策定され、2023~27年を対象期間としている(2024年7月号で紹介)。この体制のもとで、日本を上回る頻回の法令改正だけでなく、後述の建築物からの石綿処理目標を含めた政策課題や予算の見直し等も行われてきた。

日本の関係閣僚会合が2005年12月に総合対策をとりまとめた後は、翌年一回開催されただけで、その後の石綿対策関係予算も20年前の総合対策の目次項目に沿って示されるだけで、一度も見直されていないことと、きわめて対照的である。

住宅建築物からの石綿スレート除去

「釜山石綿スレート事例報告」(ノ・ヒョンソク釜山環境運動連合事務局長)

韓国は、とりわけ1970年代に展開されたセマウル運動によって、全国津々浦々で石綿スレートが使用されたなかで、2033年までに住宅建築物から石綿スレートを除去・除去するという目標を立て、処理支援国庫補助事業を行っていることが今回の訪韓の理由だったが、その概要が報告された(以下の記述には報告以外で知った情報も含まれている)。

石綿安全管理法制定に当たりスレート処理に関する特別の対策の必要性が議論され、「スレート施設等における石綿調査」(第25条)及び「スレート処理に関する特例」(第26条)が規定された。「スレートを屋根材又は壁材として使用した施設」を対象としたもので、第25条第2項で、環境大臣等は、石綿の解体・除去・処理及びそれらによる施設の改良等による費用の全部又は一部を支援することができると規定している(20頁に具体的規定内容)。

スレート住宅ゼロ化という目標が掲げられ、2013年全国スレート施設物調査が実施されたが、2021年再調査により抜け落ちていた34万棟を追加確認。この時点の残余スレートは総計95万棟で、住宅67%(約63万棟)、畜舎5%、倉庫22%、工場1%、その他5%であった。これに伴い住宅スレート処理完了目標時期が2030年から2033年に変更された。

具体的には、関係部署合同の「スレート管理総合対策(2011~21年)」及び第2次までの「石綿管理基本計画」により、2011~22年に約29万棟の処理を支援。この時点での残余57万棟に対して、2023~33年に40万棟処理し(年平均3.6万棟、2011~17年は1.85万棟、2018~22年は3.23万棟)、17万棟は再開発、リフォーム等を通した自然減少を予測している(第3次石綿管理基本計画)。

一方、2019年から脆弱階層を主な対象に改良費支援、2020年から非住宅(小規模倉庫・畜舎)処理支援、2023年からハンセン氏病患者廃畜舎(屋根以外の本体)除去・処理費支援へと拡大。スレート倉庫・畜舎については、2023~36年まで小規模(200m2)14万棟(残余20万棟の70%)を処理し(6万棟は自然減少を予測)、以後、面積・対象等の支援範囲拡大を検討するとされている(同前)。

後述の学校石綿対策の進展が明らかに運動の成果であるのに対して、住宅スレート対策はどちらかというと環境部主導のようで、BANKOとしても政策作りを強化していく方向性が話された。

なお、「スレート施設等における石綿調査」には、石綿の使用状況だけでなく人体への有害性等の調査も含まれる。釜山では釜山広域市石綿関連健康影響調査支援に関する条例が策定され、「環境性石綿曝露が疑われる地域住民の健康影響調査」が実施されている。1次検診は現場訪問による医師の診察、アンケート、X線調査、2次検診は胸部CT検査、肺機能検査で、2009年から25年6月までに26,576名が受診し、4.3%にあたる1,140名が(石綿被害救済法による)認定を受けたと紹介された。市、環境・教育・労働機関、梁山釜山大学病院石綿環境保健センター、釜山石綿追放共同対策委員会、石綿被害者・家族協会により石綿管理協議会が設置されて、四半期ごとに開催されている。

韓国の学校石綿対策

「韓国の学校石綿状況報告」(ハン・ジョンヒ学校石綿保護者ネットワーク代表)

2016年京畿道果川市の大規模団地再建築工事に対する「市民で構成された石綿モニター団」、2017年果川官門小学校の石綿工事後の保護者代表らによる現場モニタリングを契機に、2018年に「学校石綿保護者ネットワーク」結成。全国に、また環境団体や国会議員等との連携も広がり、国民公益監査請求も活用する等して、教育部、地方自治体や法改正にも影響力を及ぼしたことが報告された。

2005年に学校教室内空気室維持・管理基準に石綿が追加され(0.01個/cc)、2008年に安全な教育環境構築のための「学校石綿管理総合対策」及び「学校石綿管理マニュアル」が策定されていたものの、2017年が大きな画期だったと皆が口をそろえる。2018年に学校石綿モニター団という独特の仕組みも導入され、2027年までに学校石綿含有建築部の石綿解体・除去完了という目標が立てられている。「学校施設石綿解体・除去ガイド」の一部を別掲記事に紹介しているので参照していただきたい。

韓国石綿除去の問題点と改善のあり方

「韓国石綿除去の問題点と改善のあり方」(ファン・ギョンウク韓国石綿建築物安全管理協会理事、高級監理員)

室内作業の問題点:負圧維持が不十分(法的基準である-0.508mmH20を維持できない場合が多い等)、衛生設備運営の問題、作業方法の遵守、清掃及び測定が不十分、負圧記録の操作

屋外作業の問題点:墜落安全措置の不備、石綿飛散防止が不十分、形式的な衛生設備

改善のあり方:法規・マニュアル遵守の強化、監督・記録管理の強化、測定及び装備基準の補完、安全措置の強化、教育及び認識の向上

結論:石綿解体・除去作業は作業者と使用者の健康と直結した重要な過程。既存の法規とマニュアルを徹底して遵守し、記録と監督を強化して安全な作業環境を作らなければならない。また、屋外作業の安全措置と飛散防止対策を補完し、総合的な改善が行われなければならない。

以前、韓国産業安全保健公団からだったと思うのだが、日本では数値基準を示さずに負圧規制を遵守させることができるのかという問い合わせを受けたことがあったことを思い出した。

建築物石綿による可能性のある被害事例

「韓国の石綿救済法と患者事例」(イ・ソンジン 韓国石綿追放ネットワーク、中皮腫患者)

2010年、19歳のときに胸膜中皮腫の診断を受ける。BANKOと一緒に調べ、19年間石綿スレート屋根(白石綿35%検出)の家屋に暮らし、6年間天井に石綿含有成形版が使用された小学校と塾に通っていたことをあらためて確認した。石綿被害救済法の認定を受けている(来年3回目の延長予定)。

2015年まで手術、抗がん治療、放射線治療を繰り返した後、2018年からは8年間服用してきた麻薬性鎮痛剤の服用も中止。2年に一度国立がんセンター受診しながら、呼吸器重度障害で制約はあるものの、社会活動もしながら日常的な生活を送ってきたのだが、最近症状が悪化し追跡観察している。

健康状態の悪化、うつ病、ストレス障害、睡眠障害、筋肉痛、原因不明の痛み等を含め、石綿病に起因する合併症、心肺持久力を要する行動の制限、闘病による長い社会空白期、経済的社会的活動がまともにできない、という石綿被害者の訴えをし、救済法の改正も提起した。

日本側からの発表

日本側からは、「建設労働組合としての政策要求」について川口敏彦・東京土建一般労働組合労働対策部長、「日本の石綿被害者の補償・救済制度」について菊田洋一・埼玉土建一般労働組合書記次長が、各々報告した。

セミナー終了後、龍山駅の大階段に、2007年BA

NKO設立時に作った大バナー等を掲げて記念撮影(下写真)。

集会後には食懇親会も行い、盛り上がった。

忠清南道ヒアリング・現地視察

9月15日には、バスで片道約2時間かけて忠清南道洪城郡に移動し、環境運動連合事務所のある建物の会議室で、忠清南道の建設都市局住宅都市課都市再生チーム(石綿スレート除去支援事業担当(左写真))及び環境山林局大気環境課生活環境保健チーム(石綿被害救済制度担当(右写真))の担当者へのヒアリングを実施。忠南環境運動連合のユ・ジョンジュン事務處長、禮山洪城環境運動連合のキム・ミソン事務局長らも同席した。

石綿スレート処理支援事業ヒアリング

「スレート処理支援国庫補助事業業務処理指針」(環境部、別掲記事で簡単に紹介)に基づく国庫補助事業の実際が中心的なテーマになった。

忠清南道には、2021年全国実態調査で80,909棟のスレート屋根が確認され、2021~24年に413億ウォンを投入して11,069棟のスレート屋根を整備。残る69,840棟のスレート屋根を2033年までに整備する計画。2025年は1年間で、114億ウォン(国費と市郡費半々)を投入して、除去支援2,954棟(住宅2,428棟、非住宅526棟)、改良支援32棟、合計2,986を整備する計画(同年の国費総額は728億ウォンなので、忠清南道は7.4%を占めることになる)。

事業推進手順は別掲記事で紹介しているが、事業把握・予算申請書の提出及び実績報告・清算等は、忠清南道を含めた17の広域地方自治体(1特別市・6広域市・1特別自治市・6道・3特別自治道)が実施主体である基礎自治体(市・郡及び特別市・広域市管下の区)をとりまとめる仕組みである。

支援対象は、屋根材又は壁として使用された石綿スレートで、塀等にあるスレートも処理できる(外装材に限定のようだったが、環境部ヒアリングでは内装材や床材等も含め「住宅建築物に使用されたスレート建材はすべて支援対象」との回答だった)。

支援金額は別掲記事の表記載のとおりで、住宅除去・処理は、優先支援世帯は棟当たり全額支援、一般世帯は棟当たり352万ウォンの範囲内の小規模住宅を優先支援し、最大700万ウォンの限度内で支援。住宅屋根改良は、優先支援世帯は棟当たり最大1千万ウォンの限度内で支援、一般世帯は棟当たり300万ウォンの範囲内の小規模住宅を優先支援し、最大500万ウォンの範囲内で支援、等。支援金額を超える追加費用は、所有者の自己負担となる。

優先支援世帯=脆弱階層は、基礎生活保護法による「基礎生活受給者」、「次上位階層」とひとり親、多子女、独居高齢者等を含む世帯。優先支援世帯をまず支援し、残った予算で一般世帯を支援。

事業は地方自治体ホームページ等で告知して、原則住宅等の所有者からの申請書を受付。地方自治体は、支援可能かどうか確認後、7日以内に支援対象者を選定・通知。2か月以内に着工されない場合、選定取消又は後順位に変更可能。申請があると必ず確認をするが、予想以上の量のスレートが確認され、自己負担が増えることになって、事業を放棄する申請者もいると言う。その統計はとっていないが、申請件数に対する工事実績は約7割とのこと。

工事業者は、「石綿解体・除去業」と「構造物解体・足場工事業」の両方を所持するか、前者だけを所持する事業者を、地方自治体が入札を通して選定。申請者(所有者)に補助金を支給するのではなく、地方自治体が業者契約を通して進め、自己負担分は所有者が工事業者に支払う仕組み。

除去・処理と改良支援を各々申請して両方の補助を受けることは可能である。

石綿安全管理法施行令別表3として「スレート処理等の基準及び方法」も示されているが(別掲記事参照)、忠清南道の担当者は産業安全保健公団策定の「石綿スレート解体・除去作業標準マニュアル」を示しながら説明した。両者とも同様の内容のようで、水・湿潤材を使用して一枚ずつ損傷しないように除去することが基本だが、日本よりも厳しく、前後更衣室とシャワー室を含む衛生設備の設置等も含まれ、すべての過程は点検表に従って点検し、写真台紙を作成して提出させているとのこと。

また、石綿安全管理法が、学校、公共機関、不特定多数の利用施設、500m2以上の建築物に石綿調査機関による建築物石綿調査を義務付け、石綿建築資材使用面積合計が50m2以上、吹付材又は耐火被覆材が使用された石綿建築物は石綿管理総合情報網に登録・統合管理され、石綿建築物検索サービス等が全国民に提供されていることは地方自治体にとっても重要なようだ。

忠清南道では、これを通して義務対象建築物の石綿調査が履行されているかを確認し、解体・除去時に提出される石綿飛散防止計画の検討及び現場点検に活用している。災害対応のための機能は含まれていないが、建築物の解体・除去工事や自然発生石綿の掘削工事時に石綿(粉じん)発生の有無を確認し、飛散防止計画の検討及び現場点検の参考資料として活用しているとのことだった。

また、災害発生時の石綿曝露を減らすための行動要領(指針)が用意されており、消防庁の災害現場標準作戦手順(SOP)に基づき、石綿発生の疑いがある場合、現場で曝露する危険があるかどうかを迅速に評価し、呼吸保護具、保護衣の着用等の安全措置を適用。災害により発生した廃棄物のうち石綿の発生が疑われる場合、飛散抑制のための湿潤化、密閉・標識の設置、指定廃棄物の処理、作業者保護具の着用等を行うことになっている。

石綿被害支援政策ヒアリング

さらに、石綿被害支援政策についても紹介され、石綿被害救済法に基づく救済給付支援のほか(全国累計認定者8,254人のうち2,532人で30.7%、釜山は1,673人で20.3%、ソウルは819人で9.9%)、廃石綿鉱山周辺地域住民を対象に、石綿曝露評価及び健康診断が実施され、2020~24年に5,546名を調査し、石綿疾患疑い413名を発見(基礎アンケート、胸部X-ray(全員)及び胸部CT撮影(一時疑い等))。2025年には800人対象に実施予定。

石綿被害救済法認定者の家庭訪問による基礎調査、教育、相談等実質的な健康管理サービスの提供、認定者・家族及び廃石綿鉱山周辺住民を対象にした感情的健康ヒーリングプログラム(生態体験、健康教室、笑い療法等)の提供も行っている。

現在、石綿被害者申請が増加しているが、専門医療人材不足で診断・判定が遅れるなど行政・財政負担が加重される状況。これについて、地方の被害者の接近性改善のために中央専門機関が地域医療機関に石綿判定を支援する等石綿診断連係体系を中央部署に建議し、治療支援を超えて長期健康管理・心理治癒、第2世代の健康影響調査など事業拡大を推進しようと計画していると言う。

石綿被害救済法認定者の多さに比べて労災認定者が少なすぎるのではないかと聞いたところ、労働者として登録されていない、記録がないということに加えて、石綿家内工業での曝露もあったのではないかという回答。そういう面もあるとは思うが、担当部署の任務から外れるので、関心が薄いのではないかという印象も残った。

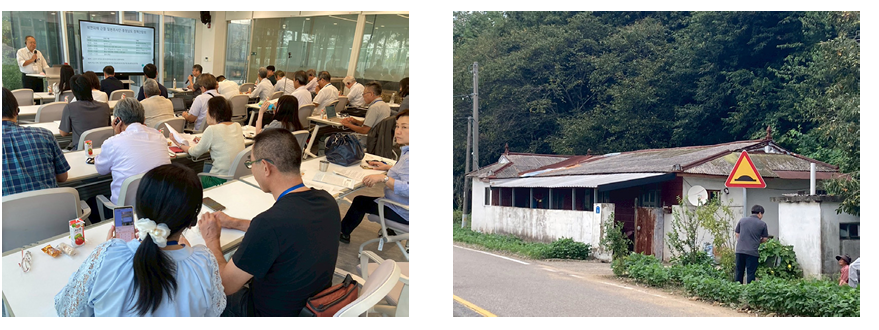

石綿スレート住宅等視察と業者の話

忠清南道担当者とのヒアリングの後は、環境運動活動家から石綿スレート除去業者に転身したという「タサルリム」(会社名)代表のヤン・スチョル氏(上写真の左、右は通訳してくれた鈴木明さん)の案内・解説で、付近の老朽化した石綿スレート住宅等の実際を見学するとともに、現場の実態について生の話をうかがった(下写真右及び上写真右)。

スレートの使われ方の多様性を指摘するともに、石綿曝露防止対策だけでなく安全対策の重要性も強調し、安全な解体・除去には時間と手間がかかることを説明。石綿解体・除去業者は産業安全保健法によって産業安全保健公団による安全性評価によって等級付けされるが(別掲記事参照)、担当者が現場のことをわかっていないなどの話もあった。

雇用労働部・環境部とのヒアリング

9月16日も、バスで片道約2時間かけて移動し、忠清北道清州市の特急電車KTXの五松駅に併設された会議室で、雇用労働部及び環境部の担当者とのヒアリングを実施した(上写真)。雇用労働部からは、産業安全保健本部作業保険基準課の事務官、主務官、専門委員と韓国産業安全保健公団産業安全保健研究院の職業環境研究室産業保健分析部部長、環境部からは環境保健局環境被害救済課の事務官と主務官が出席した。

日本と異なる数値基準の根拠

数値基準について双方に事前に質問していたが、両者の回答は以下のとおりだった(雇用労働部は産業安全保健公団の担当者が詳しく回答)。

規制対象を石綿の含有量が重量比で1%を超えるものとしている根拠(日本では0.1%)

雇用労働部-製品の中の石綿含有率は、製品に石綿を添加した意図により異なり得るので、これを区分して接する必要がある。つまり、意図的に石綿を添加した製品を規制しようとするのが国内法の趣旨であり、意図的な含有かどうかの基準を1%に定めることである(意図的に1%以下に含有した事例はめずらしい)。

参考までに、米国環境保健庁(EPA)は、石綿1%超含有を基準に規制する理由は「有意な量の石綿を含有した物質の使用を規制するものの、多様な自然物質から発生する微量含有された石綿や意図的に加えた1%未満の微量の石綿は許容する」と明らかにしている。

一方、石綿の分析方法的側面から見れば、普通製品の中で石綿含有の有無(1%超過かどうか)は偏光顕微鏡(Polarization microscope)を使用して分析している。もし石綿の含有基準を0.1%に強化する場合、既存の偏光顕微鏡では0.1%レベルを信頼性をもって分析することが難しく、電子顕微鏡を使用しなければならず、このような電子顕微鏡の使用法は多くの時間と費用がかかり、関連インフラも不足しているため現実的に適用することが困難である。

環境部-規制対象基準は、米国労働部の作業安全及び健康基準(OSHA、Occupational Safety and Health Standards)で定めている石綿含有物質の基準である1%を適用したものと考えられ、石綿含有量についての基準は固形資料の石綿分析法であるMethod for the Determination of Asbestos in Bulk Building Materials(EPA/600/R-93/116)で提示している検出限界(1%)を参考にしたものと考えられる。

産業安全保健法による石綿解体・除去作業完了後の石綿濃度基準及び石綿安全管理法による解体等作業現場周辺における石綿排出許容基準を1立法センチメートル当たり0.01個としている根拠(日本ではこのような基準がないが、作業環境評価基準は0.15本/cm3とされている)。

雇用労働部-国内外の様々な文献や関連専門家の検討を経て決まった。

また、空気中の石綿を係数する位相差顕微鏡(Phase Contrast Microscopy、PCM)分析方法的な側面で信頼性のある定量限界水準が約1cm3当たり0.01個で、基準選定時に一緒に検討された。

環境部-作業現場周辺の石綿放出許容値は、原則的に石綿がない状態を意味するものに設定しようとしたものと考えられ、基本試験法が位相差顕微鏡法であることを考えると試験法の検出限界未満であれば、その状態に達したものと推定する。

作業現場周辺の石綿放出許容値は、空気中の石綿濃度分析時に適用している位相差顕微鏡(PCM)法であるNMAM7400(Asbestos and Other Fibers by PCM, 1989)で提示している検出限界(0.01fiber/cc)を参考にしたものと考える。

産業安全保健公団の担当者に、最近のEUの職業曝露限界値の引き下げ及び電子顕微鏡の活用促進に対応する検討はしているかと問いかけたのに対しては、明確な回答はなかった。

雇用労働部とのヒアリング

雇用労働部所管の産業安全保健法による建設物石綿規制は、基本的に解体又は除去をしようとするときになって発動される(詳しくは別掲記事参照)。

第1に、建築物等の所有者等に一般石綿調査又は機関石綿調査の実施と結果の記録・保存が義務づけられている。前者は、、目視、設計図書、資材履歴等による調査。後者は、解体・除去面積50m2以上の建築物、解体・除去面積200m2以上の住宅、吹付材、保温材等8種類の特定資材使用面積15m2以上又は体積1m3以上の設備等が対象の特別規制で、指定を受けた石綿調査機関(2025年9月現在224箇所)により実施される。石綿調査機関の調査能力を評価・公表する仕組みもある。

第2に、解体・除去作業規制であり、一般規制として産業安全保健基準規則に、作業計画、警告標識、個人用保護具、出入り・喫煙等の禁止、衛生設備、資材種類別の措置、残留物対策等の作業・措置基準が定められており、対象は基本的に事業主である。さらに、機関石綿調査対象の建築物等に吹付材又は耐火被覆材、面積15m2以上の石綿建築資材、面積15m2以上又は体積1m3以上の特定石綿建築資材等が含まれている場合には、所有者等は登録を受けた石綿解体・除去業者(2025年9月現在3,585箇所)に解体・除去をさせなければならず、石綿解体・除去業者は、作業開始7日前までに地方雇用労働局長に石綿調査結果書等を添付して作業届出を行って承認を受けるとともに、作業完了後濃度測定(沈殿した粉じんを撹乱させた後に測定)によって作業場の空気中石綿濃度が0.01個/cm3以下となっていることを証明しなければならない等の特別規制が定められている。石綿解体・除去業者の安全性を評価・公表する仕組みもある。当該建築物等について機関石綿調査を実施した機関が、石綿解体・除去を行ってはならない。

日本で使われている「レベル1・2・3」という区分は国際的には通用しない。前出韓国の資材種類別の措置は、①吹付材、断熱材又は耐火被覆材、②壁体、床タイル及び天井材、③屋根材、④その他の資材に区分され、①のみ衛生設備、①②に負圧維持が規定されている。忠清南道でのヒアリングで、スレート処理に衛生設備の設置が義務づけられている等の説明があったが、石綿安全管理法による「スレート処理に関する特例」は産業安全保健法令による規制の緩和ではなく、むしろ強化のようだ。

韓国側から、衛生設備のシャワーが冬場に使われないとの悩みも聞かれたが、日本ではエアシャワーの利用が一般的であると返答された。

一般石綿調査結果は把握する仕組みがなく、また、未届出作業や解体・除去作業規制違反については、市民や関係者による届出があれば出向いて指導是正しているが、データはないとの回答だった。日本では、労働基準監督年報に一定の違反情報があるほか、建設リサイクル法に係る全国一斉パトロール結果報告に事前調査結果報告の有無や指導に関する情報が含まれ、大気汚染防止法施行状況調査結果も公表されている。

労災認定に関するやりとりもあり、毎年30~40件の申請があり、40~50%が認定されているとのこと。

石綿肺については、病型(第1~3型)と肺機能障害の程度(高度・中等度・軽度・軽微)の組み合わせで障害等級第1~13級のいずれかに認定される仕組みだが、石綿審査会議の結果、胸部X線写真で境界型肺線維症と確認、肺機能検査で制限性肺機能障害の所見だが胸部X線写真では正常、胸部X線写真で映像医学的に視野を妨げる胸膜変化が廃実質に広くひろがっている場合等は特別診察(労災病院等)を通してCT撮影を実施した後、石綿審査会議で病型を決定しているとのこと。

職業がんの労災認定基準は以下のとおり。

① 石綿に曝露し発生した肺がん、喉頭がんで、次のいずれかひとつに該当し、10年以上曝露して発生した場合

1) 胸膜斑又はびまん性胸膜肥厚を伴う場合

2) 組織検査の結果石綿小体又は石綿繊維が十分に発見された場合

② 石綿肺を伴った肺がん、喉頭がん、悪性中皮腫

③ 職業的に石綿に曝露後10年以上経過して発生した悪性中皮腫

④ 石綿に10年以上曝露して発生した卵巣がん

今回調べてみた結果、喉頭がんと卵巣がんは2018年の改正で追加されていたことがわかった。

石綿安全管理法による建築物石綿規制

環境部所管の石綿安全管理法による建設物石綿規制は、平常時の「建築物石綿の管理」と「石綿解体作業場周辺環境等の管理」に分かれる(詳しくは別掲記事参照)。

平常時の「建築物石綿の管理」の規制対象は現在、公共機関等、保育所、幼稚園及び学校、不特定多数利用施設、延べ床面積500m3以上の文化・集会施設、医療施設、老人・児童施設。徐々に拡大されてきたものの、BANKOとの集会では、国全体700万棟の半分に石綿があるとみられているなかで、管理規制対象は3万棟にとどまるとのこと。

対象建築物の所有者には、石綿調査機関による石綿調査の実施及び結果の地方自治体への提出が義務づけられる。石綿建築資材の使用面積が50m2以上か、吹付材又は耐火被覆材が使用された石綿建築物については、石綿調査機関に建築物石綿地図を作成させ、併せて提出。所有者は、石綿建築物管理基準を遵守し、石綿管理総合情報網を通じて石綿建築物管理台帳を作成しなければならない。基準の内容は、①石綿建築物安全管理者の指定及び届出、②6か月ごとの石綿建築物のリスク評価の実施及びその結果に基づく措置(告示が示されている)、③2年ごとに室内空気中石綿濃度測定(結果が0.01個/cm3を超える場合は基準値未満の結果が出るまで必要な措置、測定結果及び措置内容を石綿管理総合情報網の石綿管理台帳に遅滞なく記録)、等である。

スレート処理に関する特別規定もあるが、これはすでに述べたとおりである。

「石綿解体作業場周辺環境等の管理」の規制対象は、主として発注者であることが特徴である。

前出の産業安全保健法の規定により届出がなされた石綿解体・除去作業に関する情報は、地方自治体のホームページ等で公開される。

石綿解体・除去業者は、作業場周辺石綿排出許容基準(0.01個/cm3)を遵守しなければならず、発注者は、石綿測定機関に石綿飛散程度測定をさせ、その結果を地方自治体に提出しなければならない。この測定は、敷地境界線又は敷地内作業境界線で作業開始1~3日前1回+作業中毎日、作業場周辺室内・外で作業中毎日とされている。さらに、石綿建築資材使用面積5,000m2以上の建築物等の解体・除去作業の場合には、地方自治体も石綿飛散程度測定をして結果を公表しなければならない。これらの石綿飛散程度測定は、産業安全保健法に基づく石綿解体・除去業者による作業完了後濃度測定に上乗せされるかたちになっている。

また、発注者は、石綿解体・除去の安全な管理のため石綿解体作業監理人を指定して、作業開始7日前までに地方自治体に届出、承認を受けなければならない。監理人になろうとする者は、資格及び施設・装備基準を満たし、広域地方自治体に登録しなければならない。環境部・雇用労働部・国土交通部共同告示として石綿解体作業監理人基準が示されており、必要な場合には石綿解体・除去業者に対して作業の是正又は中止を要請し、業者が要請に従わない場合には地方自治体に報告して、作業中止を命じさせる等ができる。一定の作業場については、高級監理員又は一般監理員を作業場に常駐させることとされている。当該建築物等の石綿調査を実施した機関、石綿解体・除去を行う者、石綿飛散程度測定や作業完了後濃度測定を行う者は監理人になることはできない。監理人について評価・公表する仕組みもある。

なお、石綿安全管理法の「罰則」規定はかなりきめ細かく、行為者だけでなく法人等も罰する両罰規定や、違反行為の回数に応じた過重罰金賦課基準が定められている等の特徴がある。

環境部とのヒアリング

「石綿のない社会を実現する」という目標設定が検討の視野に入っているかどうか関心があると事前にふっていたのだが、明確な回答はなかった。

全体的なところでは、環境部は体系的で円滑な石綿管理のため「石綿管理総合情報網」を構築、運営中であり、関係行政機関等は必要な資料を提出するよう定めている(石綿安全管理第35条)。建築物所有者、石綿建築物安全管理者、解体除去作業監理人など石綿安全管理義務がある担当者の業務を支援しており、関連行政資料が蓄積され、石綿安全行政遂行に大変役立っている、とのこと。

石綿建築物管理台帳の公開義務はないが、情報網における「周辺石綿建築物検索」メニューで、一部資料は国民に公開されている。自分の周辺建築物が石綿建築物に該当するか、関連法令により安全管理基準を遵守しているかなどを確認できるが、石綿地図は非公開にしている。自治体の担当者アカウントでは、雇用労働部に届出のあった石綿解体・除去作業(届出者情報、作業場情報等)を確認することができる。特別に災害時に備えて構築したものではないが、建築物石綿地図など必要な資料は災害時に十分に活用可能、等と説明された。

スレート処理支援事業については、第2次石綿管理基本計画(2018~22年)策定当時、残余スレート住宅の棟数と年間事業実績を考慮し、2030年に住宅スレートゼロ化を達成することに計画を立てたが、以後、全国スレート建築物実態調査(2021年)で抜け落ちたスレート住宅が発見され、目標達成期間を2033年に延長した。

すべての石綿建築物から石綿を除去しようとすると莫大な予算が必要。教育部等各関係部署で予算を編成し関連施設の石綿ゼロ化事業を推進中。環境部では法的管理非対象のうち、建築物石綿調査対象を拡大し管理のすきまを掘り起こし、解消しようと努力中である。

スレート処理支援事業の目的は、国民の生活環境を改善するためで、大規模再開発工事など利潤目的の工事を支援することは、事業の趣旨に合わない。工場や駅舎等の産業建築物についても尋ねたが、「利潤目的のところは対象外」とのことだった。

一般世帯の住宅除去・処理最大700万ウォンの補助で所有者の自己負担額はおよそいくらくらいかとの質問に対しては、「ほとんど発生しない」との回答。非住宅(倉庫・畜舎等)の除去・処理は200m2まで支援され、超過分については自己負担。除去支援申請者に限り改良支援申請を受け付け、改良補助金単独の申請は不可能だが、自治体独自の支援はあり得る。屋根改良面積100m2基準、自己負担費用は300~400万ウォン程度とのことである。

自治体が工事業者と契約して補助金を支給し、支援金額の超過分は請求者が工事業者に自己負担として清算。請求手続きは自治体により大きな差はないが、支援金額は異なる。

「自治体が実際の関与で、環境部は支援の立場」が確認されたが、国費対応地方費を用意できずに支援事業を実施しない自治体はないのかとの質問には、強制することはできないが、毎年実施計画を策定する際に実施率の低い自治体には促している。情報網で全国のデータを逐次確認できる。等々、すき間は少ないように思われた。

石綿被害救済法は、対象が中皮腫(2011~24年の累積認定者数8,254人の内1,575人)、肺がん(同前1,860人)、石綿肺(同前4,815人-第1級406人、第2級1,719人、第3級2,690人)、びまん性胸膜肥厚(同前4人)で、認定基準も労災とは異なっている。

石綿肺については、CTによる病型(偽型・初期型・進行型)と肺機能障害の程度(正常・軽度・高度)の組み合わせで第1~3級のいずれかに認定される。第1級は、進行型又は初期型で高度障害又は進行型で軽度障害に該当し、石綿曝露から発病までの潜伏期間、曝露歴等を考慮して石綿曝露と発病との間の因果関係が認められる場合。第2級は、進行型で正常又は初期型で軽度障害に該当し、石綿曝露から発病までの潜伏期間、曝露歴等を考慮して石綿曝露と発病との間の因果関係が認められる場合。第3級は、初期型で正常な場合として石綿曝露から発病までの潜伏期間、曝露歴等を考慮して石綿曝露と発病間の因果関係が認められる場合。月額療養生活手当が、第1級約135万ウォン、第2級約90万ウォン、第3級約50万ウォンで、認定の有効期間が、第1級無期限、第2・3級は2年で支払理由消滅とされる。ちなみに、中皮腫と肺がんは月額療養生活手当約約187万ウォンで、認定の有効期間5年で更新可能。びまん性胸膜肥厚は月額療養生活手当約約135万ウォンで、認定の有効期間が第1級無期限である。

BANKOとの集会でも、CTを活用してじん肺を労災よりも幅広く救済していると強調された韓国独自の特徴である。

共通目標もつ同志として交流継続

ヒアリング締めくくりの挨拶で筆者は、「石綿のない社会を実現する」という共通目標をもつ同志として今後も情報・経験を交流していきたいと話した。

連絡会として韓国調査交流行動の成果を生かしていくことがこれからの課題である。

安全センター情報2025年12月号