特集/韓国の建築物石綿対策-産業安全保健法・石綿安全管理法が役割分担

わが国の建築物石綿対策が主に厚生労働省所管の労働安全衛生法(2005年制定の石綿障害予防規則)と環境省所管の大気汚染防止法によって規定され、共通する内容が多いのに対して、韓国では主に雇用労働部所管の産業安全保健法と2011年制定の環境部所管の石綿安全管理法に拠り、各々異なる独自の規制を内容としており、前者の規制対象に後者の規制が上乗せされたと言ってよい。

日本でもクボタショック後何回かの改正が行われているが、韓国ではそれを上回る頻度の改正により新たな規制の導入や、対象範囲の拡大等が積み重ねられており、ここで紹介するのは現時点における内容である。条項番号は法律についてのみ示したが、以下からリンクでたどることのできる関連する施行令、施行規則、告示等の内容もできるだけ紹介するよう努めた。ただし、主として翻訳アプリによる翻訳に基づいていることをお断りしておく。

・ 産業安全保健法:https://qr.paps.jp/jmEyc

・ 石綿安全管理法:https://qr.paps.jp/9zQXs

クボタショックから20年を迎え、あらためてわが国の建築物石綿対策を検証するうえで大いに参考になるものと考える。

産業安全保健法による規定

● 解体・除去前の一般/機関石綿調査

産業安全保健法は、第7章「有害・危険物質に対する措置」の第2節「石綿に関する措置」で、まず、建築物又は設備(「建築物・設備」)を解体又は除去(「解体・除去」)しようとする場合、当該建築物・設備の所有者又は賃借人等(「所有者等」)に、以下の内容の「一般石綿調査」の実施及びその結果の記録・保存を義務づけている(法第119条第1項、産業安全保健基準規則第488条)。

① 当該建築物・設備の石綿含有の有無を目視、設計図書、資材履歴等適切な方法を通じて調査

② ①の調査にもかかわらず、当該建築物・設備の石綿含有の有無が明確でない場合には、石綿含有の有無を成分分析して調査

また、以下の規模以上の建築物・設備の所有者等には、雇用労働大臣による指定を受けた石綿調査機関による調査(「機関石綿調査」)の実施及びその結果の記録・保存を義務づけている(法第119条第2項、ただし、石綿含有の有無が明らかな場合等には省略可能)。

- 建築物(住宅を除く)の延べ床面積の合計が50m2以上かつ解体・除去計画部分の面積の合計が50m2以上

- 住宅の延べ床面積の合計が200m2以上かつ解体・除去計画部分の面積の合計が200m2以上

- 設備の解体・除去部分に以下のいずれかに該当する特定資材(物質含む)を使用した面積の合計が15m2以上又はその体積の合計が1m3以上

①耐火材/②保温材/③吹付材[「噴霧材」の語が用いられている]/④耐火被覆材/⑤ガスケット/⑥パッキング材/⑦シーリング材/⑧上記と類似の用途に使用される資材 - パイプの長さの合計が80m以上であり、解体・除去使用とする部分の断熱材として使用された長さの合計が80m以上

以下の調査事項は、①②は一般/機関石綿調査共通で、③は機関石綿調査のみに適用される。

① 建築物・設備に石綿が含まれているか否か

② 建築物・設備のうち、石綿を含む材料の種類、位置及び面積

③ 建築物・設備に含まれる石綿の種類及び含有量

雇用労働大臣は、建築物・設備の所有者等が一般石綿調査又は機関石綿調査を実施せずに、建築物・設備を解体・除去する場合、以下の措置を命じることができる(法第119条第4項)。

- 該当する建築物・設備の所有者等に対する一般石綿調査又は機関石綿調査実施命令

- 該当する築物・設備を解体・除去する者に対し、上記命令の結果を報告するまでの作業中止命令

機関石綿調査の方法、その他必要な事項は、施行規則及び雇用労働部「石綿調査及び安全性評価等に関する告示」で定める(法第119条第5項)。

同告示は、①総則、②機関石綿調査、③[石綿解体・除去作業完了後の]空気中石綿濃度測定、④石綿分析に関する精度管理、⑤[石綿解体・除去作業の]安全性評価という章建てで、後述する内容とも関連している。

● 石綿調査機関

石綿調査機関となろうとする者は、前出告示で定める人員・施設及び設備等の要件を備え、雇用労働大臣の指定を受けなければならない(法第120条第1項)。

雇用労働大臣は、機関石綿調査の結果の正確性と精密性を確保するため、石綿調査機関の石綿調査能力を確認し、石綿調査機関を指導又は教育することができる(法第120条第2項)。また、石綿調査機関について評価し、その結果(上記に基づく石綿調査能力の確認結果を含む)を公表することができる(法第120条第3項)。

法第120条は以上の紹介にとどめる。

● 解体・除去作業に対する特別規制

一方、石綿解体・除去を業とする者は、施行令で定める人員・施設及び設備を備え、雇用労働大臣に登録しなければならない(法第121条第1項、登録を受けた者を「石綿解体・除去業者」と言う)。雇用労働大臣は、石綿解体・除去業者の石綿解体・除去作業の安全性を評価基準に従って評価し、その結果を公表することができる(法第121条第2項)。

石綿解体・除去業者の登録要件・手続等、石綿解体・除去作業の安全性の評価基準・方法及び結果の公開に必要な事項については、施行令、同施行規則及び前出の「石綿調査及び安全性評価等に関する告示」で定められている。

精度管理及び安全性評価は韓国産業安全保健公団によって実施され、後者は、①石綿解体・除去作業基準(後出)の遵守状況、②機器の性能、③保有人材の教育修了、能力開発、コンピュータ化程度及びその他必要な事項等について得点を付け、合計得点90点以上をS等級(非常に優秀)、以下10点刻みでA(優秀)、B(普通)、C(不十分)、60点未満をD等級(非常に不十分)と評価する。

そのうえで、機関石綿調査の対象となる建築物・設備に以下の含有量及び面積以上の石綿が含まれている場合には、所有者等は、石綿解体・除去業者に当該石綿の解体・除去をさせなければならないと義務づけている(法第122条第1項、ただし、所有者等が、定められた人員・施設及び設備を備え、定められた方法によりこれを証明する場合、自ら解体・除去することができる)。

- 解体・除去しようとする壁材、床材、天井材及び屋根材等の資材が石綿を重量比1%を超えて含有しており、当該資材の面積の合計が50m2以上

- 石綿を重量比1%を超えて含有する吹付材又は耐火被覆材を使用

- 石綿を重量比1%を超えて含有する設備に使用された前出①~⑧の特定資材の面積の合計が15m2以上又はその体積の合計が1m3以上

- パイプに使用された断熱材が石綿を重量比1%を超えて含有しており、当該断熱材の長さの合計が80m以上

この場合、当該建築物・設備について機関石綿調査を実施した機関が、石綿解体・除去を行ってはならない(法第122条第2項)。

また、石綿解体・除去業者は、必要な書類(工事契約書写、石綿解体・除去作業計画書(石綿飛散防止及び廃棄物処理方法を含む)、石綿調査結果書)を添付して石綿解体・除去作業届出書を作業の開始7日前までに(変更が生じた場合には作業変更届出書を遅滞なく)作業場所の所在地を管轄する地方雇用労働局長に提出するとともに、関係書類を保存しなければならない(法第122条第3項)。雇用労働大臣は、届出の内容を審査し、法律の適合するときは、届出を承認しなければならない(同前第4項、具体的には、地方雇用労働局長が届出書を受理した日から7日以内に証明書を交付)。届出手続等は施行規則で定められている。

加えて、石綿解体・除去業者は、作業が完了した後、当該作業場の空気中の石綿濃度が0.01個/cm3以下となるよう措置し、その証明資料を雇用労働大臣に提出しなければならない(法第124条第1項、作業完了後濃度測定)。

この濃度測定は、屋内作業場が対象で、濃度測定をできる者は、①石綿調査機関に所属する産業衛生管理産業技士又は大気環境産業技士以上の資格を有する者、若しくは②作業環境測定機関に所属する産業衛生管理産業技士以上の資格を有する者とされ、測定方法に関する事項も定められている(法第124条第2項、施行規則及び前出「石綿調査及び安全性評価等に関する告示」)。

また、建築物・設備の所有者等は、作業完了後も、作業場の空気中の石綿濃度が前記基準を超える場合には、当該建築物・設備を解体・除去してはならないとも定められている(法第124条第3項)。

作業完了後濃度測定の方法は以下のとおり。

① 作業が完了した状態を確認した後、作業場の負圧設備と密閉施設が正常に運転・維持され、空気が乾燥した状態で測定すること

② 作業場内に沈殿した粉じんを攪乱させた後に測定すること(作業場の床等表面に除去対象物質の破片、肉眼で確認できる屑や表面に堆積した埃等の残渣物が存在しないこと等を確認したうえで、送風機等を利用して石綿が除去された表面、埃が沈殿する可能性のある作業場表面、試料採取位置周辺等、作業場内に沈殿した粉じんを十分に飛散させた後、ただちに試料を採取する。)

③ 測定方法の具体的な事項、その他の試料採取回数、分析方法等に関する必要な事項は前出告示で定められている。

● 解体・除去作業に対する一般規制

以上は、法第122条第1項に定める石綿解体・除去作業に対する特別規制であるが、石綿解体・除去作業一般に対する規制として、石綿を含む建築物・設備を解体・除去する者(石綿解体・除去業者を含み、石綿解体・除去業者に限らない)は、産業安全保健基準規則で定める石綿解体・除去の作業基準を遵守しなければならず(法第123条第1項)、労働者は、作業基準に従って労働者に行った措置として措置事項を遵守しなければならない(法第123条第2項)とされ、同基準規則第486条から第497条の3として、「石綿の解体・除去作業及び維持・管理等の措置基準」が定められている。主な内容を以下に紹介する。規制対象は、既出の第488条を除き、「労働者を使用し事業を行う者」を言う「事業主」である。

- 第486条(職業性疾病の周知) 石綿による職業性疾病の発生原因、再発防止方法等を石綿を取り扱う労働者に知らせなければならない。

- 第487条(維持・管理) 建築物・設備の天井板、壁材及び保温材等の損傷、老朽化等で石綿粉じんが発生し、労働者が当該粉じんに曝露するおそれがある場合には、当該材料を除去したり、他の材料に置き換えたり、安定化したり、覆う等必要な措置を講じなければならない。

- 第488条(一般石綿調査)[既出]

- 第489条(石綿解体・除去作業計画の策定) ① 石綿解体・除去作業を行う前、法第119条による一般石綿調査又は機関石綿調査の結果を確認した後、次の各号の事項が含まれた石綿解体・除去作業計画を策定し、それに基づいて作業を行わなければならない。

② ①による石綿解体・除去作業計画を策定した場合、これをその労働者に知らせなければならず、作業場に対する石綿調査の方法・終了日、石綿調査の要旨をその労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。 - 第490条(警告標識の設置)

- 第491条(個人用保護具の支給・着用) ①防じんマスク(特級のみ対象)又は送気マスク、若しくは電動式呼吸保護具(第495条①の作業は送気マスク又は電動式呼吸保護具、②ゴーグル型保護眼鏡、③保護服、保護手袋及び保護靴)

- 第492条(出入りの禁止) 第489条①に基づく石綿解体・除去作業計画を熟知し、第491条の個人用保護具を着用した者以外は石綿解体・除去作業場への出入りをさせてはならない。労働者は、事業主の許可なく立ち入ってはならない。

- 第493条(喫煙等の禁止)

- 第494条(衛生設備の設置等) ① 石綿解体・除去作業場に連結され、又は近隣する場所に、段着更衣所、シャワー室及び作業服更衣所等の衛生設備を設置し、必要な用品及び用具を備えておかなければならない。

② 石綿解体・除去作業に従事した労働者に個人保護具を作業服更衣所から脱いで密閉容器に保管するようにしなければならない。

③ 労働者が作業中に一時的に作業場の外に出る場合には、高性能フィルター装着真空掃除機を使う方法等で、着用した個人保護具に付着した石綿粉じんを除去した後に出るようにしなければならない。

④ ②により保管中の個人保護具を廃棄し、又は洗浄する等、石綿粉じんを除去するために必要な措置を講じなければならない。 - 第495条(石綿解体・除去作業時の措置)

①石綿含有吹付材、断熱材又は耐火被覆材-窓・壁・床等はビニール等の不浸透性遮断材で密封、負圧維持、結果を記録・保存(屋内作業場)/高性能フィルター装備石綿粉じん集じん装置等必要な対策(屋外作業場)/水・湿潤材を使用して湿式で作業/普段着更衣所、シャワー室及び作業着更衣所等の衛生設備を作業場と接続して設置(屋内作業場)

②石綿含有壁体、床タイル及び天井材-窓・壁・床等はビニール等の不浸透性遮断材で密封/水・湿潤材を使用して湿式で作業/負圧維持、結果を記録・保存(物理的に破壊したり、機械等を使用して切断する作業の場合)

③石綿含有屋根材-解体された屋根材を直接地面に落としたり投げたりしない/水・湿潤材を使用して湿式で作業(安全上危険がある場合は除く)/暖房や換気のための通気口が屋根付近にある場合はこれを密封し換気設備の運転停止

④石綿含有その他の資材-窓・壁・床等はビニール等の不浸透性遮断材で密封(屋外作業場)/石綿粉じん集じん装置を運転する等の必要な措置(屋外作業場)/水・湿潤材を使用して湿式で作業 - 第496条(石綿含有残留物の処理) ①石綿解体・除去作業完了後、作業過程で発生した石綿含有残留物等が当該作業場に残らないよう清掃等必要な措置を講じなければならない。

② 石綿解体・除去作業及び①に伴う措置中に発生した石綿含有残留物等をビニール等の袋に入れて密封した後、廃棄物管理法により処理しなければならない。 - 第497条(残留物の飛散防止) ① 石綿含有残留物は湿式で清掃したり高性能フィルター装着真空掃除機を使って清掃する等、石綿粉じんが飛散しないようにしなければならない。

② ①により清掃する場合において、圧縮空気を噴射する方法により清掃してはならない。 - 第497条の2(石綿解体・除去作業基準の適用特例) 石綿含有率が1%以下の場合の作業については、第489条から第497条までの規定による基準を適用しない。

- 第497条の3(石綿含有廃棄物処理作業時の措置) ① 石綿を1%以上含有する廃棄物(解体・除去作業に使用されたビニールシート・防じんマスク・作業服等を含む)を処理する作業であって、石綿粉じんが発生するおそれのある作業に労働者を従事させる場合には、石綿粉じんの発生源を密閉し、局所排気装置を設置し、または湿式方法により作業させるなど、石綿粉じんが発生しないよう必要な措置を講じなければならない。

② ①による事業主については、第464条、第491条第1項、第492条、第493条、第494条第2項から第4項まで及び第500条を準用し、①による労働者については、第491条第2項を準用する。

石綿安全管理法による規定

次に、石綿安全管理法による規制であるが、同法第4条は、①石綿の管理に関して、この法に規定されていない事項については、産業安全保健法、食品衛生法、廃棄物管理法、電気用品及び生活用品安全管理法、学校保健法その他の法律の定めるところによる、②石綿の管理に関し他の法律を制定し、又は改正する場合には、この法律に符合するようにしなければならない、と規定している。

建築物石綿の管理

建築物石綿対策に関するものは、まず、同法第5章「建築物石綿の管理」である。

● 建築物石綿調査

以下の建築物の所有者(学校等については建築物を管理する者、「建築物所有者」)に、以下の(1)又は(2)の条件に該当する日から1年以内に、石綿調査機関による石綿調査(「建築物石綿調査」)を義務づけている(法第21条第1項)。

- 延べ床面積が500m2以上の以下の公共機関等が所有・使用する建築物-①国会、裁判所、憲法裁判所、中央選挙管理委員会、中央行政機関及びその所属機関並びに地方自治体、②公共機関、③特殊法人、④地方公営企業及び地方公団

- 保育所、幼稚園及び学校(小中高校)

- 不特定多数の利用する施設で以下に該当する建築物-①地下駐車場、②地下道商業施設で延べ床面積2,000m2以上、③鉄道駅待合室で延べ床面積2,000m2以上、③旅客自動車ターミナル待合室で延べ床面積2,000m2以上、④港湾施設待合室で延べ床面積5,000m2以上、⑤空港施設旅客ターミナルで延べ床面積1,500m2以上、⑥図書館で延べ床面積3,000m2以上、⑦博物館又は美術館で延べ床面積3,000m2以上、⑧医療施設で延べ床面積2,000m2以上、病床数100床以上、⑨産後ケア施設で延べ床面積500m2以上、⑩高齢者介護施設で延べ床面積1,000m2以上、⑪大規模店舗、⑫葬儀場で延べ床面積1,000m2以上、⑫映画上映館、⑬予備校で延べ床面積430m2以上、⑭展示施設で延べ床面積2,000m2以上、⑮インターネットコンピュータゲーム施設で延べ床面積300m2以上、⑯室内駐車場で延べ床面積2,000m2以上、⑰入浴施設で延べ床面積1,000m2以上

- 上記の施設に属さない建築物で以下に該当する建築物-①文化施設及び集会施設で延べ床面積500m2以上、②医療施設で延べ床面積500m2以上、③老人施設及び児童施設で延べ床面積500m2以上

(1) 建築法第22条に基づく使用承認対象建築物-使用承認を受けた日

(2) 建築法第19条第3項に基づく用途変更等第号又は第2号に該当しない建築物-他の法令で定める手続により当該建築物を使用する事業の届出・登録・認可・許可等の手続が完了し、当該建築物が使用可能となった日

産業安全保健法による一般/機関石綿調査が、「建築物・設備を解体・除去しようとする場合」としているのとは異なる。産業安全保健法第119条第2項の機関石綿調査を受けたか、又は受けている建築物等は建築物石綿調査の対象外とされる(法第21条第2項)一方、石綿安全管理法等他の法律に基づき石綿調査を実施した場合には一般石綿調査又は機関石綿調査を実施したものとみなす(産業安全保健法第119条第3項)とされている。

石綿調査機関は、建築物石綿調査を行うときは、産業安全保健法第119条第5項に定める建築物石綿調査の調査方法等に従わなければならない(法第21条第3項)ので、前出の「石綿調査及び安全性評価等に関する告示」に従うことになる。

建築物石綿調査の結果は、当該建築物所有者が、建築物管理法第30条第1項に基づく建築物の解体の許可・届出時まで、又は同法第34条第1項に基づく建築物の滅失届出時まで記録・保存しなければならない(法第21条第4項)。

● 建築物石綿調査に基づく措置

建築物所有者は、建築物石綿調査の結果を、調査終了日から1か月以内に、特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長(学校等の場合は教育監又は教育長)に提出しなければならない(法第22条第1項)。また、建築物管理人(調査完了日から1週間以内)、賃借人又は譲受人(賃貸借又は譲受契約前、賃貸借中に調査完了した場合調査完了後1か月以内)に対しても、建築物石綿調査結果を通知しなければならない(法第22条第1項)。

この場合、以下の基準以上の石綿建築資材が使用された建築物(「石綿建築物」)については、建築物に使用された石綿建築資材の位置、面積及び状態を示した建築物石綿地図を石綿調査機関に作成させ、併せて提出しなければならない(法第22条第1項)。

- 石綿建築資材の使用面積の合計が50m2以上

- 吹付材又は耐火被覆材

建築物石綿地図を作成する石綿調査機関は、施行規則別表3「建築物石綿地図の作成基準及び方法」に従わなければならない(法第22条第2項)。

石綿建築物の所有者は、石綿により人体に及ぼす危害を防止するため、施行令第33条に定める「石綿建築物管理基準」を遵守し、第35条に基づく石綿管理総合情報網を通じて石綿建築物管理台帳を作成しなければならない(法第22条第3項、ただし、労働者だけが常時従事する作業場所等については、産業安全保健法の定めるところによる)。

石綿建築物管理基準の内容は以下のとおり。

① 石綿建築物安全管理者を指定し、石綿建築物を管理しなければならない。石綿建築物安全管理者については後述。

② 6か月ごとに、石綿建築物の損傷状態及び石綿飛散の可能性等を調査し、必要な措置を実施しなければならない。措置に関する基準は、環境部告示「石綿建築物のリスク評価及び措置方法」として定められている。

具体的には、空間別、資材別に、①物理的評価(損傷状態/飛散性/石綿含有量)、②振動/気流/漏水による潜在的損傷の可能性評価、③建築物の維持補修による損傷の可能性評価(形態/頻度)、④人体曝露可能性評価(使用員数/区域の使用頻度/区域の1日平均使用時間)に区分して評価(11の細分項目ごとに0~3点評価)し、項目別評価点数の合計で20以上が危害性等級「高」、12~19「中」、11以下「低」と評価。ただし、損傷があり飛散性が「高い」場合は評価点数と関係なく「高」を維持する。

「高」(損傷が非常に著しい)場合の措置-①除去(除去しなくても人体への影響を完全に遮断できる場合は当該区域の閉鎖又は当該建築資材の密封)、②保温材は完璧に補修できれば補修、③除去ではなく密封又は補修を行った場合は当該建築資材を持続的に維持・管理。

「中」(潜在的な損傷の可能性あり)の場合の措置-①損傷に対する補修、②損傷の危険に対する原因除去、③解体・除去時の石綿飛散防止計画樹立、④補修しても潜在的な石綿曝露の危険が懸念される場合は除去。

「低」(潜在的な損傷の可能性低い)の場合の措置-①資材又は設備に対する持続的な維持・管理、②資材又は設備が損傷した場合は直ちに補修、③資材を人為的に損傷させないようにする、電気工事、配管工事等建築物の維持補修工事の際に設備又は資材が損傷され、石綿が飛散しないように作業遂行。

「中」以上の石綿建築資材がある場所に所定の警告文を掲示又は付着しなければならない。

石綿建築物所有者は、調査及び措置の内容を、後出の石綿管理総合情報網の石綿建築物管理台帳に遅滞なく記録しなければならない。

前出告示に、「石綿建築物管理台帳の作成方法」として「作成例」が示されている

③ 室内空気中石綿濃度を測定させ、その結果を記録・保存し、測定結果が00.1個/cm3を超える場合は、補修、密封、区域閉鎖等の措置を実施する。

測定できる者は、①法第33条第1項に基づく石綿環境センター、②産業安全保健法第119条第2項に基づく石綿調査機関、③環境分野の試験・検査等に関する法律第16条第1項に基づき測定代行業の登録を受けた者、のいずれかである。

基準値を超えた場合には、①透過型電子顕微鏡を用いた交差分析を実施、②基準値を超えた場合、石綿建築物危害性等級別措置方法「高」基準を適用して措置、③室内空気中の石綿濃度の再測定、④基準値未満の場合、石綿建築物管理台帳に結果(測定値及び措置内容)作成、基準値を超えた場合には②から再び措置し、基準値未満の結果が出るまで実施するものとされている(前出告示)。

石綿建築物所有者は、法第22条第1項に基づき建築物石綿調査結果を提出した日が属する年の年の翌年1月1日を基準として2年ごとに測定し、その結果及び措置内容を、石綿管理総合情報網の石綿建築物管理台帳に遅滞なく記録しなければならない。

④ 電気工事等建築物の維持・補修工事を実施する場合は、事前に工事関係者に建築物石綿地図を提供し、工事関係者が石綿建築資材等を損傷して石綿を飛散させないよう監視・監督する等の必要な措置を講じる。

なお、石綿建築物の所有者は、石綿建築物が用途変更、廃業等により建築物石綿調査対象建築物に該当しなくなった場合、又は石綿建築資材の除去により石綿建築物に該当しなくなった場合、石綿建築物除外承認申請をすることができる。

特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長は、石綿の飛散等により人体に危害を及ぼすおそれがあると認めた場合、石綿建築物所有者に対し、石綿の解体・除去、その他石綿の飛散防止に必要な措置を命じることができる(法第22条第4項)。命令を受けた者がその命令を履行しない場合、当該建築物の使用停止を命ずることができる(法第22条第5項)。第4項及び第5項に基づく命令を履行した石綿建築物の所有者は、当該命令の履行状況を報告しなければならない(法第22条第6項)。使用停止命令を受けた石綿建築物の所有者が、当該建築物を再び使用しようとする場合、承認を受けなければならない(法第22条第7項)。

● 石綿建築物安全管理者

石綿建築物の所有者は、本人、当該建築物の占有者又は管理者の中から1人以上を(その同意を得て)石綿建築物安全管理者として指定し、これを特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長に届出なければならない。石綿建築物安全管理者を変更する場合も同様とする(法第23条第1項)。

石綿建築物安全管理者は、石綿建築物の安全な管理のため、前出の施行令第33条に定める「石綿建築物管理基準」を遵守して、建築物を管理しなければならない(法第23条第2項)。

石綿建築物安全管理者は、建築物管理業務を代行させることができるが、①石綿調査機関(当該石綿建築物の石綿濃度測定を代行した者は除く)、②産業安全保健法第121条第2項に基づく石綿解体・除去業者、のいずれかに該当する者に代行させるのでなければならない。

石綿建築物安全管理者は、環境大臣(学校等の場合は教育大臣)が実施する石綿安全管理教育を受けなければならない(法第24条第1項、ただし、産業安全保健法に定める安全保健教育等を受けた場合はこの限りではない)。届出又は変更届出をした日から3か月以内に、8時間以上の石綿安全管理教育を受けなければならず、また、教育を受けた日が属する年の翌年1月1日を基準として、2年ごとに4時間以上の再教育を受けなければならない。

環境大臣は、石綿安全管理教育に要する費用の全部又は一部を当該石綿建築物の所有者から徴収することができる(法第24条第2項)とされ、環境部告示「石綿建築物安全管理者教育費用」で、新規教育-集合教育費用:45,000ウォン、再教育-集合教育費用:30,000ウォン、情報通信媒体を利用した遠隔教育費用:無料、と定められている。

環境大臣は、石綿安全管理教育を関係専門機関に委託することができる(法第24条第3項)。

スレート処理に関する特例

とりわけ1970年代に展開されたセマウル(「新しい村づくり」を意味する)運動によって、全国津々浦々で使用されることになった石綿スレートについて、石綿安全管理法第5章「建築物石綿の管理」の最後に、特例規定を設けている。

環境大臣、関係中央機関の長又は地方自治体の長は、スレートを屋根材又は壁材として使用した施設について、石綿の使用状況及び人体への有害性等を調査することができる(法第25条第1項)。

施設に使用された石綿の解体・除去・処理及び石綿の解体・除去・処理による施設の改良等に要する費用の全部又は一部を支援することができる(法第25条第2項)。

また、上述の施設に使用されたスレートを解体・除去・収集・運搬・保管又は処理しようとする者は、産業安全保健法第119条、第120条及び第123条、廃棄物管理法第13条の規定にかかわらず、施行令別表3「スレート処理等の基準及び方法」に従い、解体・除去・収集・運搬・保管又は処理することができる(法第26条)。

スレート処理等の基準及び方法は、①スレート解体・除去の措置基準、②廃スレート収集・運搬・保管・処理に関する具体的な基準及び方法からなるが、①の内容のみ紹介する。

- 水・湿潤材を使用して湿式で作業しなければならない。

- 解体したスレートを直接地面に落としたり投げたりしてはならない。

- スレートを解体・除去する過程で破片や残渣が発生しないよう十分な注意を払わなければならない。やむを得ず発生した破片、残渣等についてはポリエチレン、その他同様の材質の袋で包装しなければならない(飛散のおそれがある場合は、湿度調整等の措置後、堅固に密封するか、高密度防水材質の袋で二重包装したものに限る)。

- スレートを解体・除去する場所の隣接する場所に、普段着更衣室及び作業着更衣室を含む衛生施設を設置しなければならない。衛生施設は、石綿粉じん等を除去するため、粒子0.3μm以上の粒子を99.97%以上捕集できる高性能フィルター装着真空掃除機等で清掃できるようにしなければならない。

- 衛生施設の設置に際し、工場内のスレート解体・除去作業時には、シャワー施設を設置するか、隣接する場所のシャワー施設を利用できるようにしなければならない。

- 解体・除去した廃スレートは、定められた包装材質及び包装方法で包装し、運搬車両に廃スレートを積み下ろしする際には、袋が破れないようにしなければならない。

- スレート解体・除去作業計画の策定、警告標識の設置、個人保護具の支給・着用、出入りの禁止、喫煙等の禁止は、産業安全保健法施行規則第489条から第493条までの規定を準用する。ただし、スレート解体・除去作業計画の策定は、工場及び延べ床面積200m2以上の建築物に対してのみ適用する。

- 個人保護具の支給・着用において、作業時に多量の粉じんが飛散して労働者の目に障害を与える危険性が高いと判断される場合を除いて、ゴーグル眼鏡の支給・着用は義務としない。

さらに、以上に関わらず、以下のいずれかに該当する場合には、特別自治市・特別自治道・市・郡・区の条例で定める方法に従って、スレート処理等を行うことができる。

- 住宅のスレート面積の合計が50m2以上であり、所有者が自らスレートを解体・除去する場合

- 島嶼においてスレートを収集・運搬・保管・処理する場合

- スレートを収集・運搬する車輛が通行できない山間部や僻地等においてスレートを収集・運搬・保管・処理する場合

- 災害により損傷又は破壊されたスレートを収集・運搬・保管・処理する場合

- その他、上記に準ずる事由に該当する場合

石綿解体作業場周辺環境等の管理

石綿安全管理法はさらに、第6章「石綿解体作業場周辺環境等の管理」で、前出の特別規制の対象となる産業安全保健法第122条第1項に基づき建築物・設備から石綿を解体・除去する作業(「石綿解体・除去作業」)について、追加の規制を設定している。とりわけ発注者に対して規制を追加している点が特徴的である。

● 発注者の責任等

条文の順序は前後するが、発注者には、以下のような一般的義務が定められている(法第31条第1~3項)。

① 石綿により住民の健康と環境に及ぼす被害を最小限に抑えるよう努めなければならない。

② 建設工事を施工する者に対し、施工方法、工事期間等に関して、作業場周辺の石綿排出許容基準(後述)を遵守することが困難な条件を付してはならず、工事費用に石綿の解体・除去及び廃石綿の処理費用を反映しなければならない。

③ 石綿飛散程度測定(後述)時に、測定機関に測定値を操作させる等、測定・分析結果に影響を与える指示をしてはならない。

● 石綿解体・除去作業情報の公開

特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長は、管轄区域において石綿解体・除去作業がある場合、その事実を公開しなければならない(法第27条)。

これは、その事実を知った日から作業完了日まで、以下の事項を含む石綿解体・除去作業計画を地方自治体のインターネットホームページに公開するのが原則で、それが困難な場合は、石綿解体・除去作業計画の閲覧場所及び期間をインターネットホームページに掲示することとされている。

- 石綿解体・除去作業場の名称及び所在地

- 石綿解体・除去作業の内容

- 石綿解体・除去作業の期間

- 産業安全保健法に基づく調査結果書

- その他、石綿解体・除去作業に関連して公開が必要な事項

また、石綿解体・除去作業を行う者(「石綿解体・除去業者」)に対し、作業期間中、作業場周辺地域に、所定の「石綿解体・除去作業場案内板」を設置させなければならない。

● 作業場周辺石綿排出許容基準の遵守等

石綿解体・除去業者は、作業場周辺石綿排出許容基準(0.01個/cm3)を遵守しなければならない(法第28条第1項)。

石綿解体・除去作業及び石綿解体・除去作業を伴う建設工事の発注者(「発注者」)は、測定機関に石綿飛散程度を測定させ、遅滞なく特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長にその結果を提出しなければならない(法第28条第2項、ただし、小規模建築物等はこの限りでない)。

「小規模建築物等」は、解体・除去しようとする石綿建築資材の使用面積の合計が500m2未満の建築物・設備で、吹付材・耐火被覆材が使用されてない場合に限る。

測定機関は以下のいずれかでなければならない。

- 法第33条に基づく石綿環境センター

- 環境分野の試験・検査等に関する法律第16条第1項に基づく多目的利用施設等の室内空間汚染物質測定代行業者(石綿解体・除去業者が室内空間汚染物質測定代行業者に該当する場合は、他の室内空間汚染物質測定代行業者)

- 石綿調査機関(石綿解体・除去業者が石綿調査機関に該当する場合は、他の石綿調査機関)

測定地点は作業所の敷地境界地及びその他必要な地点、測定時期は石綿解体・除去作業の開始日から完了日までとされている。

環境部告示として、「石綿解体・除去作業場周辺石綿飛散管理のための調査方法」が定められており、①総則、②試料採取地点選定、③試料採取時期(敷地境界線又は敷地内作業境界線:作業開始1~3日前1回+作業中毎日、作業場周辺室内・外:作業中毎日等)、④試料採取方法及び分析方法、⑤分析機関、という章建てである。

特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長は、提出された測定結果を、遅滞なく当該地方自治体のインターネットホームページに公開しなければならない(法第28条第3項)。また、公開実績を四半期ごとに環境大臣に提出しなければならない。

また、特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長は、以下の作業において、作業場周辺の石綿排出許容基準を遵守しているかどうか確認するため、当該作業場周辺において石綿飛散程度を測定し、その結果を公表しなければならない(法第28条第4項)。

- 石綿建築資材が使用された面積の合計が5,000m2以上の建築物等の解体・除去を行う作業

- 都市及び住宅環境整備法第2条第2号各号のいずれかに該当する作業

- 都市再整備促進のための特別法第2条第2号に基づく再整備促進作業

この場合の飛散程度測定は法第28条第2項の飛散程度測定に準じている。

特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長は、前出法第28条第2項又は第4項に基づき石綿の飛散程度を測定した結果、石綿解体・除去業者が作業場周辺排出許容基準を遵守していないことが確認された場合、遅滞なく石綿解体・除去作業の中止を命じなければならない(法第29条第1項、作業中止権)。

中止命令を受けた石綿解体・除去業者が石綿解体・除去を再開しようとする場合は、作業場周辺石綿出許容基準の遵守に必要な改善計画を、特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長に提出し、承認を受けなければならない(法第29条第2項)。特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長は、提出を受けた改善計画について必要がある場合は、その改善を要請することができるとともに、改善計画を承認した場合には、関係公務員にその履行状況を確認させなければならない。

産業安全保健法によって石綿解体・除去業者に作業完了後濃度測定が義務づけられる一方、石綿安全管理法によって、発注者に(作業前も含み)作業中毎日の飛散程度測定が義務づけられ、さらに一定の作業については、地方自治体による飛散程度測定も義務づけられるという構造である。

● 石綿解体作業監理人の指定等

発注者には以下が義務づけられる。

① 石綿解体・除去作業の開始までに、石綿解体・除去作業の安全な管理のため、石綿解体・除去作業の監理人(「石綿解体作業監理人」)を指定しなければならない(法第30条第1項)。

② 石綿解体作業管理人を指定した場合、当該石綿解体・除去作業を開始する日の7日前までに、特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長にこれを届出なければならない(法第30条第2項)。

③ 届出した事項のうち、監理業務契約又は監理人を変更した場合、変更の日から7日以内に、変更届出をしなければならない(法第30条第3項)。

特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長は、届出又は変更届出を受けた場合、その内容を審査し、この法律に適合するときは、届出を受けた日から7日以内に、届出を承認しなければならない(法第30条第4項)。

石綿解体作業監理人の指定及び配置基準、監理完了報告、監理員教育等石綿解体・除去作業の監理業務遂に必要な事項は、環境大臣、雇用労働大臣及び国土交通大臣が協議のうえ、共同で告示する(法第30条第5項)とされ、共同告示として「石綿解体作業監理人基準」が定められている。

同監理人基準によると、発注者は、以下のいずれかに該当する作業場に監理人を指定しなければならない。

① 除去・解体しようとする建築物・設備に石綿を含有する吹付材又は耐火被覆材が使用された作業場

② 除去・解体しようとする建築物・設備に使用された上記以外の石綿建築資材の面積が800m2以上の作業場

以下のいずれかに該当する者は、当該石綿解体・除去作業の監理人になることはできない。

- 当該建築物・設備の石綿解体・除去を行う者

- 当該建築物・設備の石綿調査を実施した機関

- 当該石綿解体・除去作業場の石綿の飛散程度測定を行う機関

- 産業安全保健法に基づき当該石綿解体・除去作業に対する空気中石綿濃度を測定する者が所属する石綿調査機関又は作業環境測定機関

- 上記に該当する者の独占禁止法及び公正取引に関する法律第2条第12号による系列会社

- 上記に該当とする者が加入した非営利法人

発注者、石綿建築物所有者、石綿解体・除去業者等は、監理人の指定を避けるために、石綿建築資材の面積を800m2未満に縮小したり、分割して申告しない。

発注者は、監理人に以下の配置基準に従って、監理員を配置するようにしなければならない(天災地変等の場合は例外あり)。

① 上記①該当作業場:高級監理員1人以上

② 上記②該当作業場のうち石綿建築資材面積が2,000m2超える作業場:高級監理員1人以上

③ 上記②該当作業場のうち石綿建築資材面積が2,000m2以下の作業場:一般監理員1人以上

④ 前出の特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長が石綿飛散程度測定を行う対象作業場であって工区を分けて同時期に石綿解体・除去を施工する作業場:工区別に上記基準によるが、石綿建築資材が800m2未満の工区にも一般監理員1人以上

上記②又はここにあげた②~④による石綿建築資材面積は、最近1年間に同じ作業場で産業安全保健法第122条第3項により届出された石綿解体・除去作業がある場合、これを合算した面積とする。

発注者は、産業安全保健法第122条第3項により届出された石綿解体・除去作業を含む期間中、監理人を指定しなければならない。

監理人は、配置された監理員が産業安全保健法施行規則第495条によりビニール等不浸透性遮断材で密封する等の準備作業を着手する時点から、石綿解体・除去により発生した廃石綿が廃棄物管理法施行規則、残材の在留確認等の石綿安全性確認が終了する時点まで、石綿解体・除去作業場に常駐し、監理業務を遂行するようにしなければならない。

監理員になろうとする者は、国立環境人材開発院、産業安全保健教育院又はその他に環境大臣が認める専門機関が実施する監理員職務教育を受け、教育修了試験の結果60点以上を獲得しなければならず、監理人基準別表1「石綿解体・除去監理員職務教育過程」に、一般監理員及び高級監理員ともに講義29時間+実習6時間のカリキュラムが示されている。監理員教育を修了した者は、修了日を基準にして毎3年となる日の前後6か月以内に、専門機関で実施する補修教育(講義のみ7時間)を受けなければならない。

● 石綿解体作業監理人の登録等

また、監理人になろうとする者は、特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事(「市道知事」)に登録しなければならない。重要な事項(名称、代表者、主たる事務所の所在地、所属監理人)を変更する場合も同様とする(法第30条の2第1項)。

監理人は、登録証を他人に貸与してはならない(法第30条の2第2項)。

登録基準及び手続等に必要な事項は、施行令別表3の2「石綿解体作業監理人登録基準」で定める(法第30条の2第3項)。主な内容は以下のとおり。

資格基準:以下のいずれかに該当する者

- 韓国産業安全保健公団

- 建築士事務所開設届出をした者

- 総合専門分野又は設計・事業管理専門分野のうち一般又は建設事業管理分野として登録した建設エンジニアリング事業者

- 作業環境測定機関

- 環境分野の試験・検査等に関する法律第16条第1項に基づく多目的利用施設等の室内空間汚染物質の測定業務を代行する営業の登録をした者

- 石綿環境センター

- その他、石綿安全管理を目的として環境大臣又は雇用労働大臣から許可を受けて設立した非営利法人

技術人材基準:高級監理員又は一般監理員を2人以上備えること(以下省略)

施設・装備基準:省略

以下のいずれかに該当する者は、監理人の登録をすることができない(法第30条の3)。

- 成年後見人又は限定後見人

- 破産宣告を受けて復権していない者

- 監理人の登録が取り消された日から2年を経過しない者

- 役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる法人

● 石綿解体作業監理人の業務等

石綿解体監理人の業務は以下の事項である(法第30条の4第1項)。

① 作業場周辺の石綿排出許容基準の遵守状況の管理

② 産業安全保健法第38条の5第1項に定める[作業完了後]石綿濃度基準の遵守状況の管理

③ 石綿解体・除去作業計画の適切性審査及び計画の実施状況の確認

④ 近隣地域住民に対する石綿曝露防止対策の検討

⑤ 石綿解体・除去業者の関連法令順守状況の確認

⑥ 石綿解体・除去作業/石綿の飛散程度測定/空気中の石綿濃度測定/作業中に発生した廃棄物の保管についての管理・監督

⑦ 石綿解体・除去作業中の苦情又は被害発生に関する管轄地方自治体への報告

⑧ 石綿解体・除去作業完了時、作業場及びその周辺における石綿残留物の確認

⑨ 石綿解体・除去作業監理の完了報告

また、監理人は各事項の業務を行うために、監理員を現場に配置して常駐させ、個人保護具を支給する等監理員の安全を確保するための措置を講じなければならない。

⑧⑨及びまた書きに関する事項については、前出の「石綿解体作業監理人基準」で定められ、特殊健康診断の実施等、産業安全保健法を遵守するよう求めている。

監理人は、石綿解体・除去作業が作業場周辺石綿排出許容基準又は石綿濃度基準を遵守することが困難であると判断した場合、石綿解体・除去業者に対し、以下の措置を要請しなければならない(法第30条の4第2項)。

① 石綿解体・除去作業の是正(作業場周辺石綿排出許容基準を超える場合に限る)

② 石綿解体・除去作業の中止(作業場周辺石綿排出許容基準を超える場合に限る)

③ 産業安全保健法第38条の5第3項に定める建築物・設備の解体・除去の中止(石綿濃度基準を超える場合に限る)

監理人は、石綿解体・除去業者が条上記の措置を要請されたにもかかわらず、石綿解体・除去業作業を継続する場合、地方環境庁の長又は特別自治市長、特別自治道知事、市長、郡長、区長又は地方雇用労働官署の長に報告しなければならない。この場合、報告を受けた者は、遅滞なく作業中止を命じなければならない(法第30条の4第3項)。

上記の措置を要請され、これを履行した石綿解体・除去業者及び前項後段に基づく作業中止命令を受けた石綿解体・除去業者が石綿解体・除去作業を再開しようとする場合は、作業場周辺石綿排出許容基準又は石綿濃度基準の遵守に必要な改善計画を、特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長又は地方雇用労働官署の庁に提出し、承認を受けなければならない。この場合、石綿解体作業監理人にその改善計画を審査させなければならない(法第30条の4第4項)。

改善計画に含めなければならない事項及び承認手続等については、施行令第42条の2で定める(法第30条の4第5項)。

● 石綿解体作業監理人の評価等

環境大臣は、登録した石綿解体作業監理人について評価し、その結果を公表しなければならない(法第30条の5第1項)。

環境大臣は、評価を行うため、石綿解体作業監理人の人材及び設備の保有状況、監理実績、行政処分歴等必要な事項に関するデータベースを構築することができる(法第30条の5第2項)。

評価の基準・方法及び結果の公開方法等必要な事項は、施行規則別表5の2「石綿解体作業監理人評価の基準及び方法」及び環境部「石綿解体作業監理人評価等に関する告示」で定める(法第30条の5第3項)。

評価を実施するのは韓国環境公団で、①技術人材及び施設・設備保有状況、②業務遂行体制、③業務遂行成果に関する項目の総合評価点数の算出により、合計得点90点以上を「非常に優秀」、以下10点刻みで「優秀」、「良好」、「普通」、60点未満を「不十分」と評価するものである。

なお、評価結果に対する異議申し立ての手続も定められているが、環境大臣は、評価結果を環境省のインターネットホームページ及び情報網を通じて公開しなければならないとされている。

市道知事は、石綿解体作業監理人が以下のいずれかに該当する場合、その登録を取り消し、又は6か月以内の期間を定めて営業の停止を命じることができる。ただし、①、②、④又は⑤に該当する場合、登録を取り消さなければならない(法第30条の6第1項)。

① 虚偽又はその他の不正な手段により登録をした場合

② 他人に登録書を貸与した場合

③ 登録基準を満たさなくなった場合

④ 登録の欠格事由のいずれかに該当することとなった場合

⑤ 2年間に3回以上営業停止処分を受けた場合

⑥ 後述の是正命令を履行しない場合

市道知事は、石綿解体作業監理人が以下のいずれかに該当する場合には、一定の期間を定めて是正を命じることができる(法第30条の6第2項)。

① 登録基準に満たなくなった場合

② 評価等級「不十分」に該当する評価結果を受けた場合

登録取消及び営業停止の基準並びに是正命令の期間は、施行令別表第3の3「石綿解体作業監理人の行政処分基準」で定める(法第30条の6第3項)。同行政処分基準では、直近2年間に同一の違反行為により行政処分を受けた場合、違反行為の回数に応じた過重行政処分が課される仕組みになっていることが特徴的である。

石綿環境センター等

なお、これまでに出てきた「石綿環境センター」及び「石綿管理総合情報網」は、建築物石綿対策のみに関係するものではないが、石綿安全管理法の附則のなかで以下のように規定されている。

● 石綿環境センター

環境大臣は、石綿の体系的な管理、石綿による被害の予防及び廃棄物管理法第13条に定める基準及び方法に従った廃石綿の安全かつ経済的な処理等に関する調査・研究、技術開発及び石綿の管理・処理等に関する事業推進のため、以下の機関を石綿環境センターとして指定・運営することができる(第33条第1項)。

- 国立研究機関

- 高等教育法第2条に定める学校

- 韓国環境公団、 その他

石綿環境センターとして指定を受けようとする機関は、環境大臣に申請しなければならない(第33条第2項)。環境大臣は、指定した石綿環境センターに対し、予算の範囲以内でその事業に必要な費用の全部又は一部を補助することができる(第33条第3項)。石綿環境センターの指定手続及び運営等必要な事項は、施行令で定める(第33条第4項)。

法第34条では、石綿環境センターの指定取り消し等について規定している。

● 石綿管理総合情報網

環境大臣は、体系的かつ円滑な石綿管理のため、石綿管理総合情報網(「情報網」)を構築・運営することができる(法第35条第1項)。環境大臣は、情報網の構築・運営を韓国環境公団又は石綿環境センターに委託することができる。また、環境大臣は、情報網を構築・運営するため、関係行政機関、地方公共団体又は関連団体等の長に対し、必要な資料の提出を請求することができる。この場合、関係機関等の長は、特別な理由がない限り、その請求に従わなければならない(法第35条第2項)。

罰則

罰則についても、簡単に紹介しておきたい。

産業安全保健法の関係する主な罰則規定は以下のとおり(500万、300万ウォン以下の罰金も定められているが、省略する)。

- 5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金-第122条第1項(石綿解体・除去業者による石綿の解体・除去)違反

- 3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金-第123条第1項(解体・除去する者の作業基準遵守)違反、第119条第4項(石綿調査関係)による命令違反

- 5千万ウォン以下の罰金-第119条第2項の機関石綿調査を行わずに、又は、第124条第3項に違反して建築物・設備を解体・除去

石綿安全管理法の関係する主な罰則規定は以下のとおり。

- 3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金-第22条第5項(使用中止命令)、第29条第1項(作業中止命令)に従わなかった者

- 1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金-第30条第1項に違反して石綿解体作業監理人を指定しない者、第30条の2第2項に違反して登録せず監理業務をした者、第30条の4第2項各号の措置要請を受けてもこれに従わなかった者、第30条の4第3項後段による作業中止命令を受けてもこれに従わなかった者

以上に関しては、法人の代表者若しくは法人又は個人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は個人の業務に関し、以下のいずれかに該当する違反行為をした場合、当該行為者を罰するほか、その法人又は個人にも当該の罰金刑を科すという「両罰規定」が設けられている(法第48条、ただし、法人又は個人が当該違反行為を防止するため、当該業務に関して相当の注意と監督を怠らなかった場合は、この限りでない)。

- 2千万ウォン以下の罰金-第21条第1項に違反して建築物石綿調査を行わなかった者または虚偽の建築物石綿調査を行った者、第28条第1項に違反して作業場周辺石綿排出基準を守らなかった者、第31条第2項に違反して条件を付すか、工事費用に石綿除去費用等を反映しなかった者

- 1千万ウォン以下、500万ウォン以下、200万ウォン以下の罰金も定められているが、省略する。

上記に関しては、施行令別表5「罰金の賦課基準」が定められており、直近1年間に同一の違反行為により罰金の賦課処分を受けた場合、違反行為の回数に応じた過重罰金が賦課される仕組みになっていることが特徴的である。

石綿管理基本計画

わが国の大気汚染防止法が「特定粉じん排出等作業」としての特定建築材料(吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料)が使用されている建築物等の解体等作業しか扱っていないのに対して、韓国の石綿安全管理法は、ここで紹介した第5章「建築物の石綿管理」及び第6章「石綿解体作業場周辺環境等の管理」の他に、第4章で「自然発生石綿の管理」を扱い、また、第3章「石綿含有製品等の管理」で、使用禁止等、輸入者による自己測定、第4章と関連する「地質作用により自然に石綿を含有する可能性のあることが知られているタルク等の鉱物」=「石綿含有可能性物質の管理」も扱っている。「石綿環境センター」及び「石綿管理総合情報網」はこれらの目標にも対応している。

このような包括性をもっとも象徴しているのが、以下の「国等の責務」の規定(法第3条)及び第2章「石綿管理基本計画等」であろう。

● 国等の責務

国及び地方公共団体は、石綿による環境及び国民の健康への被害を予防するため、石綿の安全管理に必要な施策を策定・実施しなければならない(法第3条第1項)。

事業者は、事業活動により発生し得る石綿による環境及び国民の健康への被害を防止するため、必要な措置を講じ、国及び地方公共団体の施策に積極的に参加・協力しなければならない(同前第2項)。

すべての国民は、国及び地方自治体が策定・実施する政策の円滑な推進のため、積極的に協力しなければならない(同前第3項)

● 石綿管理基本計画等

政府は、5年ごとに石綿管理基本計画(「基本計画」)を策定・実施しなければならない。基本計画を策定するに当たっては、特別市市長、広域市市長、特別自治市市長、道知事、特別自治道知事(「市道知事」)及び関係専門家の意見を聴くことができる。い(法第5条第1項)。

基本計画には、以下の事項を含めなければならない(法第5条第2項)。

① 石綿管理の基本目標及び推進方向

② 石綿管理に関する主要な推進計画

③ 石綿管理の現状及び今後の見通し

④ 石綿管理に関する各種事業の財源調達方法

⑤ 石綿管理に関する専門人材の育成方策

⑥ 石綿管理に関する研究・調査計画

環境大臣、関係中央行政機関の長及び市道知事は、毎年、基本計画を実施するための部門別又は地域別の詳細計画(「実施計画」)を策定・実施しなければならない(法第6条第1項)。

環境大臣は、関係中央行政機関の長に対し、当年度実施計画及び前年度推進実績資料の提出を請求することができる。この場合、関係中央行政機関の長は、特別な理由がない限り、その要請に従わなければならない(法第6条第2項)。市道知事は、当年度実施計画及び前年度推進実績資料を提出しなけばならない(法第6条第3項)。

● 実態調査

環境大臣、関係中央行政機関の長及び市道知事は、基本計画及び実施計画を効率的に策定・推進するため、石綿の利用及び管理等に関する実態調査を実施(法第7条第1項)及び公表しなければならない(法第7条第2項)。また、環境大臣は、実態調査の客観性及び効率性を高めるため必要と認める場合、関係行政機関及び民間団体等と共同で実態調査を行うことができる(法第7条第4項)。実態調査の範囲、方法、その結果の公開等に必要な事項は施行で定められており(法第7条第5項)、以下のとおり。

実態調査の範囲(以下の全部又は一部に対して行うことができる。)

- 石綿又は石綿含有製品(「石綿等」)の利用・管理等に関する事項

- 石綿含有可能物質の利用・管理等に関する事項

- 自然発生石綿の分布地域管理等に関する事項

- 建築物石綿の管理等に関する事項

- スレートが使用された施設物等に対する石綿の使用実態及び処理等に関する事項

- 石綿解体・除去事業場の周辺環境等の管理等に関する事項

- その他石綿被害防止及び管理のための政策の確立及び施行に必要な事項

実態調査の方法

- 定期調査:環境大臣、関係中央行政機関の長及び市道知事が3年ごとに実施

- 随時調査:環境部長官、関係中央行政機関の長及び市道知事が必要と認める場合に実施

● 石綿安全管理委員会

基本計画の策定・変更、実施計画の策定、後述の実態調査等に関する事項は、環境保護法施行令第7条の2に基づく、委員長を含めて20人以内の以下のいずれかに該当する委員で構成される石綿安全管理委員会の審議を経るものとされている。

- 企画財政部、教育部、国防部、行政安全部、農林畜産食品部、産業通商資源部、雇用労働部、国土交通部及び食品医薬品安全処の関係公務員の中から所属機関の長が指名する者各1人

- 石綿管理に関する知識と経験が豊富な人の中で委員長が委嘱する者

- 石綿安全管理委員会委員のうち、委嘱委員の任期は3年とし、1回だけ延任することができる。

● 第3次基本計画と具体的石綿除去目標

最新の石綿管理基本計画は、2023~27年度の5年間を対象とした「第3次石綿管理基本計画」であり、2024年7月号で紹介している。これには、ここで紹介した内容の改定経過等にふれた内容も含まれており、ぜひ参照していただきたい。特筆したいのは、以下のような解体・除去目標時期が確立されていることである。

- 2025年までに軍石綿含有建築物の石綿解体・除去(国防部、石綿安全管理法非適用)

- 2027年までに学校石綿含有建築物の石綿解体・除去(教育部)

- 2033年までに住宅建築物からの石綿スレートの除去・処理(環境部)

スレート処理支援国庫補助事業

国防部と教育部が各々の予算で対応しているのに対し、最後の住宅スレート処理は、前出の石綿全管理法第25条第2項に基づく国庫補助事業である。環境部が2025年1月に策定した「スレート処理支援国庫補助事業業務処理指針」の概要を紹介する([]書きは編集部による注意書き)。

□ 概要

1. 目的

○スレート処理支援事業に対する国庫補助金支援基準及び手続き等関連業務を処理するために必要な事項を規定

2. 主要根拠法令

○「石綿安全管理法」(環境部)スレート処理等特例規定

○「産業安全保健法」(雇用労働部)スレート解体・除去等規定

○「廃棄物管理法」(環境部)廃スレート(指定廃棄物)収集・運搬・保管・処理等規定

○「建設産業基本法」(国土交通部)専門工事等規定

○「建築物管理法」(国土交通部)建築物申告・許可等規定

○「補助金管理に関する法律」(企画財政部):補助金交付・執行、事業遂行、補助金の返還及び制裁等規定

3. 事業内容

○事業名:スレート処理支援

○2025年度事業費(国費):合計728億ウォン

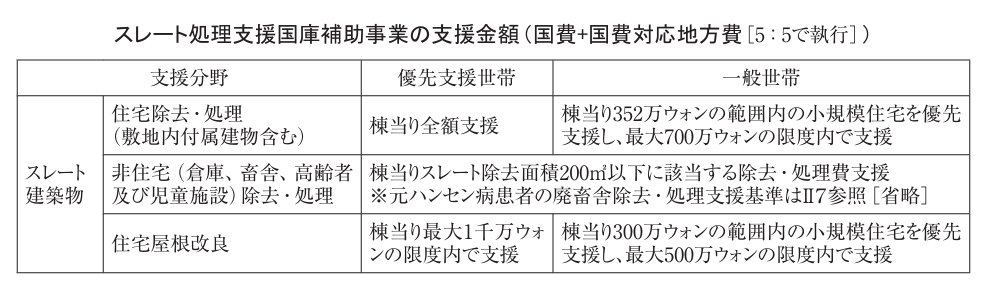

- 住宅スレート[石綿スレートを屋根材又は壁として使用した住宅]除去・処理:485億ウォン

- 非住宅スレート[石綿スレートを屋根材又は壁として使用した住宅外建築物で、支援対象は倉庫、畜舎、高齢者及び児童施設]除去・処理分野:163億ウォン

- 住宅スレート除去後の屋根改良分野:80億ウォン

4. 用語の定義(省略)

5. 事業推進手順

【需要把握及び予算申請書の提出】(基礎地方自治体→広域地方自治体[前出の「市道」が該当]→地方自治体委員会(企画財政部運営))

○期間:前年度4月30日まで

↓

【事業告知】(地方自治体)

○期間:当該年度1月31日まで

○地方自治体ホームページ等に事業目的、申請手続き及び資格、申請期間などを詳細に告知

↓

【工事業者等選定】(地方自治体)

○期間:2月28日まで

○契約法令の遵守、告知期間の短縮

↓

【補助金支援申請書の提出】(申請者→地方自治体)

○期間:随時・事前提出又は地方自治体が別途定める期間

○申請書、建築物位置図、写真等の提出

↓

【補助金支援対象者の選定】(地方自治体→申請者)

○期間:予算(物量)がなくなるまで、又は地方自治体が別途定める期間

○優先支援世帯を先に支援対象者に選定

↓

【スレート除去・処理及び屋根改良】(工事業者[地方公共団体(又は委託業者)と契約を結んで申請者のスレートを除去・処理する者及びスレート除去・処理後、屋根を改良する者を言う])

○関係法令等で定める基準及び規定遵守

○面積調査書、スレート解体作業点検表など作成

↓

【補助金支給申請】(工事業者→地方自治体)

○面積調査書、スレート解体作業点検表など補助金支給に必要な書類提出

↓

【補助金支給】(地方自治体→工事業者)

○工事業者が指定した口座に補助金を支給

↓

【実績報告及び精算等】(基礎地方自治体→広域地方自治体→環境部)

○月別事業推進及び執行点検報告(毎月23日まで)

○精算報告(会計年度終了後2か月以内)

※補助金統合管理網(e国ヘルプ、韓国財政情報院)とスレート管理システム(環境公団)に執行・実績入力完了後精算報告

※自治体は、当該年度事業が当該年度に完了できるように申請受付及び工事発注早期施行など一定調整して事業推進

□ 支援対象・範囲・金額

1. 支援対象:スレート建築物

2. 支援範囲

○建築物の屋根材または壁体として使用されたスレートの解体・除去・運搬・処理及びこれによる屋根改良(住宅のみ)費用の全部又は一部

○上塗りした屋根[スレート屋根の上にカラー鋼板(リサイクル事業者が回収を好む)など新しい屋根材を重ねた場合]の場合、廃スレートと廃建築資材分離費は支援するが、廃建築資材の廃棄物運搬・処理費は本人負担(ウレタンフォームなどスレート屋根と接着して分離が不可能な場合はスレート運搬・処理費用で支援可能)

3. 支援金額(国費+国費対応地方費)[下表]

4. 一般事項(一部省略)

○地方自治体は補助金に相当する地方費を編成し、国費と地方費編成比率で補助金執行・返却がなされなければならない。

○この指針による支援金額・基準・範囲は国費と国費対応地方費全体に対して適用されるものであり、国費対応地方費も国費と同じ支援金額・基準・範囲を適用して執行されなければならない。

- 指針で定める支援金額・基準・範囲外追加的に支援しようとする場合は、国費対応地方費以外に追加的に地方費を編成しなければならない。

※国費対応地方費以外の追加編成地方費は地方自治体が同事業の趣旨から逸脱しない範囲内で独自の計画を策定して執行可能

○地方自治体は支援申請者の支援可否決定時に支援金が一人に集中されるよりも多数に分配されるように決定するが、小規模スレート建築物が優先支援されるようにしなければならない。

※自治体または公共機関が所有する建築物は除く

○地方自治体は、石綿管理基本計画(2023~27)によるスレート除去のうち長期計画(2033年まで住宅除去完了)を履行しなければならない。

- 該当地域内のスレート建築物残量等を実態点検し、除去計画の履行時に支障をきたさないようにしなければならない

○地方自治体は地方費編成前に交付された国庫に対して優先執行可能

以下省略(全文は60頁)。

なお、「『優先支援世帯』の対象と選定基準」は以下のとおりとされている。

①基礎受給者:「基礎生活保障法」による(所得認定額が中位所得の30~50%以下で特殊な事情により最低生計費に及ばない、毎月一定の生活費受給)。証明書類「基礎生活受給者証明書」

②次上位階層:「基礎生活保障法」による(中位50%以下、一定の現金給付はないが自活給付を受給)。証明書類「次上位階層証明書」

③その他の脆弱階層:以下(a)又は(b)に該当する場合で、具体的な対象又は条件は予算事情に応じて自治体が定めて支援可能

(a)(対象)ひとり親、多子女、独居高齢者、障害者、国家有功者を含む世帯など

(b)(条件)所得レベルが基準のうち所得以下世帯(地域別の特性により、地方自治体長が中位所得以内でさらに制限可能)

証明書類「健康保険料納付確認書等自治体が定めた支援基準証明書類」

学校施設の石綿解体・除去

最後に、「学校施設石綿解体・除去ガイド」の内容も簡単に紹介しておく。「学校施設の石綿解体・除去作業をより効率的に推進するため」17広域自治体教育委員会が市道教育庁・関係中央機関と協議のうえ2018年に最初に策定したもので、2019年と2023年4月に改正されている。一般事項、学校施設の石綿解体・除去、参加者別安全管理業務、付録、という章立てで、「学校施設の石綿解体・除去」の「段階別主要内容」の「計画段階」の内容は以下のとおり(他は、設計段階及び解体・除去段階)。

① 対象校選定

○教育庁は学校施設の石綿解体・除去作業の前年度に校長と協議し、対象校及び工事範囲を確定する。学校(校長)は学校石綿協議会を構成し、学校施設の石綿解体・除去計画を立案する。この協議会には校長と学校石綿建築物安全管理者、学校安全担当教員、事務室長、保護者代表、校長が指定する教職員などを含め、作業日程及び範囲などを決定し、環境改善工事との連携工程に必要な事項を決定する。

○学校長が教育庁に石綿解体・除去申請を行う場合、学校運営委員会を経る必要があり、未協議の場合は後順位で石綿解体・除去を進める。石綿解体・除去を行わず石綿の安全性が確保されていない学校の場合、学校環境改善工事は可能な限り行わないようにする。

○石綿地図検証未完了の学校は石綿解体・除去対象校から除外し、石綿地図の事前検証完了後に事業対象校として選定する。

② 作業範囲及び執行時期の決定

○学校施設の石綿解体・除去工事は、学校単位で作業することを原則とし、やむを得ない場合にのみ建物単位または階単位で作業を行う。また、作業範囲には石綿建材だけでなく軽量鉄骨(M-bar)なども含めて解体・除去する。ただし廃棄物処理において、石綿建材は指定廃棄物として、軽量鉄骨などはビニールで保護された作業場内で石綿を完全に除去し、廃材(リサイクル)処理が可能である。

○適切な空気確保のため、石綿解体・除去作業と環境改善工事の同時実施は極力避け、石綿解体・除去面積規模に応じて当該学校では最低作業期間以上の休暇日数調整など学事日程を調整しなければならない。

③ 予算編成及び配分

○教育庁は、石綿解体・除去について学校別、年度別の投資計画を策定しなければならない。

○教育庁は、学校施設の石綿解体・除去作業前に、事前に解体・除去作業を行う学校の危険性評価結果資料と学校関係者(校長、事務長、学校石綿建築物安全管理者、保護者)の意見を収集し、石綿解体・除去予算を編成する。

○石綿解体・除去工事のために冷暖房機、窓枠及びLED交換工事とは別に石綿解体・除去工事に対する予算を配分し、投資計画に基づき学校別に工事費を配分する。予算配分時には石綿解体・除去に直接必要な費用と事前清掃、備品・家具移動費用、石綿モニター団構成・運営に必要な費用などを計上する。

④ 石綿解体・除去作業中の建物使用制限

○石綿解体・除去作業を実施する期間には、同一建物内に学童保育室、放課後学校、併設幼稚園、事務室、図書館などが入居している場合、児童が滞在しないよう制限する。ただし、やむを得ず建物を使用する場合は、説明会を経て保護者及び教職員の意見を反映し、作業動線を確実に分離するなど必要な措置を講じなければならない。

⑤ 石綿解体・除去責任管理人の指定

○石綿解体・除去を実施する学校の長は、自身または教頭を石綿解体・除去責任管理人に指定しなければならない。責任管理人は学校石綿モニター団の団長として、学校施設の石綿解体・除去過程をモニタリングし、残留物調査の進行を主管し、必要に応じて作業期間及び始業日程を調整する役割を担う。

学校石綿モニター団については、付録のひとつとして、以下の内容の「学校石綿モニター団の構成・運営(案)」が示されている。

1. モニター団構成(案)

○(単位) 教育支援庁主管で石綿解体・除去作業を実施する各学校別に構成

※該当学校において保護者推薦とするが、ホームページ等を通じた公募

○(構成) 保護者+学校(校長・事務長・学校石綿建築物安全管理者)+市民団体(教育庁で募集)+監理人+専門家

※市民団体は自治体に登録された団体であること

<構成人員(案)>

・ 保護者-50~2千m2 2名以上、2千~5千m2 3名以上、5千m2 以上 4名以上

・ 学校-校長または教頭+学校石綿建築物安全管理者

・ 監理人*-1名(* 規模800㎡未満の場合は監理人を配置した場合、モニター団構成員に含める)

・ 外部専門家-1~2名

・ 市民団体-1名

○(専門家) 専門機関*、石綿環境センター、大学教授、協会、保健環境研究院などの専門家200名以上を募集(環境部主管)

*専門機関は環境公団、産業安全保健公団等

- 役割:残留物調査、モニター団への助言等

- 手当:学校ごとに手当支給(教育支援庁または学校)

2. モニター団の役割及び詳細内容

□主な役割

○作業準備時:石綿・除去作業事前説明会支援(教育を含む)及び点検方法、運営方案協議

○作業着手前:清掃状態及び備品類移動の適切性確認

○ビニール養生時(石綿解体・除去前):密閉の適切性確認、養生されていない箇所の確認

○解体・除去完了後:残留物調査(モニター団合格時、後続工程推進)

※石綿モニター団点検時、区域別部分的合格可能

□詳細内容

○モニター団団長(校長または教頭):学校施設石綿解体・除去責任管理者

- 学校施設石綿解体・除去作業の全過程をモニタリングし、残留物調査の進行を主管し、必要に応じて作業期間及び開学日程を調整する。

○(説明会) 石綿解体・除去契約締結日と着手日の期間内に、石綿解体・除去業者、参加労働者、学校構成員、保護者が参加する説明会に出席し、モニター団の役割及び活動計画、作業時の注意事項などを説明する。

○(事前清掃) 石綿解体・除去作業着手前に、作業空間内の機材、家具等の移設の適切性と、床、黒板上部、窓枠、造作棚等の上下部を含め、石綿と疑われる物質の有無を確認する。

○(密閉膜点検) 解体・除去作業場のビニール養生が規定どおり守られているか、破れやすい再生ビニールを使用していないか、または高性能フィルター(前処理フィルター-中間フィルター-HEPAフィルター)を装着した陰圧機の設置の適切性を点検する。

○(残留物調査) モニター団は建物内外(石綿廃棄物移動経路)で残留物調査を実施する。

- 発注者(監督官)が残留物調査を要求する場合石綿モニター団は状況に応じて階別、建築物別に実施することができ、石綿残留物調査の合格、不合格、または部分合格を判断し、石綿解体・除去業者に通知しなければならない。

- 石綿片等が一部発見された場合、不合格判定の範囲は発見された作業場に限定する。ただし、発見された区域が広く多い場合、全体作業場に対する不合格判定の可否及び措置方法はモニター団が決定する。

- 石綿解体・除去業者が石綿残留物再調査を要請する場合、モニター団は清掃状態を確認し、石綿残留物検査を実施した後、石綿残留物が検出されなくなるまで繰り返すよう措置する。

○石綿モニター団に選定された構成員(保護者等)は、信義誠実の原則に基づき担当業務を遂行するが、確認されていない、または不正確な内容を協議なく拡散させ、問題解決を妨げないようにする。

○石綿モニター団に参加する者には、予算の範囲内で手当・旅費等及びその他必要な経費を支援することができる。(教育支援庁または学校)

安全センター情報2025年12月号