特集/クボタショックから20年のアスベスト問題~患者・家族が事態を動かす大きな推進力となった20年:石綿対策全国連第37回総会議案ー2025年7月29日開催

※「1 石綿全国連第36回総会等」は省略。

目次

2.クボタショックから20年、阪神・淡路大震災から30年

今年は、クボタショックから20年に当たります。

クボタショックは、2005年6月29日に毎日新聞が、大手機械メーカー・クボタの旧神崎工場(尼崎市)の元労働者のみならず周辺住民にもアスベスト被害が発生していることをスクープ報道したことを契機に、日本全国でアスベストが大きな社会問題となった事件です。しかし、[昨年の]第36回総会議案にも書いたように、私たちにとっては、①全国連が2年の準備を支援した中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会の設立(2004年2月7日)、②労働安全衛生法施行令の改正によるアスベストの「原則禁止」の施行(同年10月1日)、③世界アスベスト東京会議(GAC2004)の開催(同年11月19~21日)という経過のなかで、④尼崎のアスベスト公害患者との出会いがあり、翌2005年のクボタショックにつながるという流れのなかでの出来事でした。それらが一連のものとして、全国連にとって、到達点であるとともに、新たな出発点ともなった転換点であったと言うことができます。

ちなみに2006年4月28日に開催された第19回総会議案の活動報告の見出しを抜き出してみると、①第18回総会、②クボタショック、③相談等の殺到、(社)日本石綿協会への申し入れ、④総合的対策の提言、⑤総選挙に当たり各政党に申し入れ、⑥緊急の意見表明・他団体の提言等、⑦100万人署名運動を提唱、⑧尾辻・小池大臣と患者・家族の面談、⑨関係閣僚会合の「総合対策」、⑩1.21国会緊急集会、⑪1.30国民決起集会・国会請願デモ、⑫石綿健康被害救済新法等成立、⑬全国連の見解・今後の取り組み、⑭石綿健康被害救済法の施行、⑮労災保険以外の時効救済措置等、⑯「隙間なく公正な補償」の実現、⑰アスベスト対策基本法の制定、でした(https://joshrc.net/archives/7924)。全国連と関係団体の精力的な取り組みが浮き彫りになります。

以降の取り組みの特徴は、以下のように整理することができると思います。

① 患者と家族の会の設立及び進展したアスベスト訴訟の原告らを含めて、患者・家族が事態を動かす大きな推進力となったこと。

② 全面禁止の早期実現とその履行確保とともに、建物を中心に身のまわりに残された既存(遺産)アスベストを安全に除去・廃棄して、アスベストのない未来を実現するという目標の設定と実現に向けた対応が問われることになったこと。

③ アスベスト問題が労働者(労働衛生)の問題であるだけでなく、市民(公衆衛生・環境)の問題でもあるという事実があらためて突き付けられたこと。

④ アジア・世界とのつながりが一層緊密になるとともに、地球規模でのアスベスト禁止実現への貢献が求められるようになったこと。

さらに、今年は阪神・淡路大震災から30年にも当たります。

当時、全国連関係者のほか、市民によってつくられた「被災地のアスベスト対策を考えるネットワーク」の取り組みがあり、翌年の建築物の解体等による石綿粉じん排出を規制対象とする大気汚染防止法の改正にもつながりました。しかし、アスベスト禁止の実現までにはさらに10年かかりました。また、災害に備える観点からのアスベスト対策はいまなおきわめて不十分であり、その後も相次いでいる災害でもいわば不十分な対応が繰り返されている現実があります。阪神・淡路大震災の経験を徹底的に検証するとともに、その教訓を今後に生かすことが切に求められていると言えます。

この間、全国連は一定の役割を果たしてきたと自負しているとともに、まだまだ多くの課題が残されていることを自覚しています。

なお、全国連発行の「アスベスト対策情報」のバックナンバー及び2007年11月発行の『アスベスト問題の過去と現在-石綿対策全国連絡会議の20年』を、https://joshrc.net/archives/7924で見ることができます。また、法政大学大原社会問題研究所が発行する『日本労働年鑑』が、2007年版で「アスベスト(石綿)問題の過去と現在」、2024年版で「アスベスト(石綿)問題-この20年を中心に」を特集しています。ともに全国連の古谷杉郎事務局長の執筆で、オンラインで利用可能になっています(https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/about/sogoannai/)。

3.アスベスト被害の全貌と将来予測

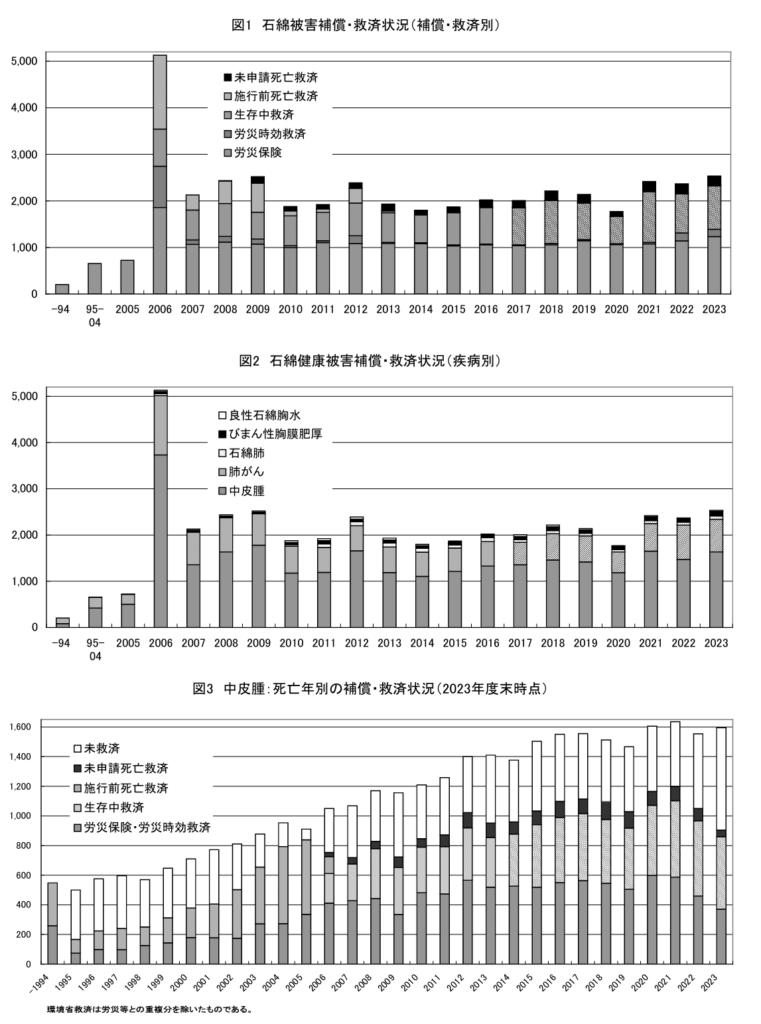

アスベスト被害の指標とされる中皮腫死亡者数については、2024年9月17日に公表された「都道府県(特別区-指定都市再掲)別にみた中皮腫による死亡数の年次推移(平成7年~令和5年)人口動態統計(確定数)より」が最新の数字です(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/chuuhisyu23/)。中皮腫死亡者数は、人口動態統計で把握できるようになった1995年の500人から、石綿健康被害救済法が施行された2006年に1,050人と2倍になり、2015年には1,504人と3倍になり、2021年に1,635人となった後やや減って2023年は1,595人でした。1995~2023年の29年間の累計死亡者数は32,997人にのぼっています(図3の1995~2023年の棒グラフ全体)。

予防対策の促進を目的とした世界疾病負荷推計の最新のデータとして、GBD2021が2024年5月18日に公表されました(https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/)。これによると、2021年の世界のアスベストによる死亡者数は、中皮腫29,619人、肺がん189,398人、卵巣がん5,587人、喉頭がん3,392人、石綿肺3,320人で、合計231,318人です(中皮腫以外のがんはアスベストへの職業曝露によるもののみ)。2021年の日本のアスベストによる死亡者数は、中皮腫1650人、肺がん20,086人、卵巣がん211人、喉頭がん118人、石綿肺436人で、合計22,556人と推計されています。重要なこととしては、「肺がん/中皮腫」の比率(職業曝露のみ)が2021年に世界7.41、日本12.17と、長く科学者の国際的コンセンサスと言われてきた「2倍」よりもかなり大きく推計されていること。国際がん研究機関(IARC)の判断も踏まえて、アスベストが卵巣がん、喉頭がんも引き起こすことが、国際的な常識になっていることなどです。

なお、2021年9月17日には、世界保健機関(WHO)と国際労働機関(ILO)による「傷病の労働関連負荷に関するWHO/ILO共同推計2000~2016年、世界監視報告書」が公表されました。これによると、2016年の世界のアスベストによる死亡者数は、中皮腫23,104人、肺がん177,614人、卵巣がん4,519人、喉頭がん2,933人で、合計209,481人(すべて職業曝露によるもので、今回は石綿肺についての推計値は示されていません)。2016年の日本のアスベストによる死亡者数は、中皮腫1,506人、肺がん16,702人、卵巣がん197人、喉頭がん109人で、合計18,514人となっています。GBD2021による2016年についての推計値と比較すると、いずれもやや少ない推計結果になっていますが、「肺がん/中皮腫」の比率は2016年に世界7.69、日本11.09という結果です。

さらに2024年2月1日に国際がん研究機関(IARC)が、「2050年におけるがん負荷増加予測推計」(Globocan2022-CancerTomorrow)を発表しましたが、中皮腫による死亡数が2050年には、世界で52,961人、日本で1,956人に増加すると予測されています(https://gco.iarc.who.int/tomorrow/en)。

各々の推計は開発途中という側面もあり、現にさらなる改善の努力が積み重ねられているところですが、アスベスト被害の全貌を把握するとともに、将来の動向を予測することはきわめて重要な課題であり続けています。

4.アスベスト被害の補償・救済状況

厚生労働省は、2024年6月19日に「令和5年度石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ」の「速報値」を、12月11日には「確定値」と「石綿ばく露作業による労災認定等事業場」を公表しました(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/bukyoku/roudou.html)。また、環境再生保全機構は、9月27日に「令和5年度石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料」を、2025年3月21日には「平成18~令和5年度被認定者に関するばく露状況調査報告書」を公表しています(https://www.erca.go.jp/asbestos/news/index.html)。これらにより、救済法施行18年(2006~2023年度)の補償・救済状況が確認することができます。

過去累計(重複分を除く)では、全疾病で39,352人(労災等23,863人、環境省15,489人)。疾病別でみると、中皮腫25,581人(労災等12,600人、環境省12,981人)、肺がん11,167人(労災等8,972人、環境省2,195人)、その他3疾病2,604人(労災等2,291人、環境省313人)となっています。

2023年度中に補償・救済を受けたのは、全疾病では2,534人(前年度比167人(7.1%)増加)、労災保険・労災時効救済(以下「労災等」)1,391人(81人(6.2%)増加)、環境省所管救済(以下「環境省」)1,143人(86人(8.1%)増加))でした。疾病別でみると、中皮腫1,634人(前年度比162人(11.0%)増加、労災等744人(67人(9.9%)増加)、環境省890人(95人(11.9%)増加))。肺がん706人(35人(4.7%)減少、労災等484人(23(4.5%)減少)、環境省222人(12人(5.1%)減少))。その他3疾病(石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水)194人(40人(26.0%)増加、労災等163人(37人(29.3%)増加)、環境省31人(3人(10.7%)増加))でした。

労災保険制度しかなかった2006年度以前と比較して、救済制度による件数が加わっただけでなく、労災保険件数自体も増加していることが明らかです。2006年度は過去に死亡した事例に係る労災時効救済と施行前死亡救済が集中したこともあって補償・救済合計で5,130件となりました。以降は毎年2,500件前後で推移していますが、2009年度と2012年度に2つの小さな山があります。これは、2008年度に環境省、2011年度に厚生労働省によって「個別周知事業」が実施されたことによるものです。新型コロナウイルス感染症の影響で環境省救済が落ち込んだ2020年度を除き、2018年度以降毎年2,500件を上回り、かつ、やや増加傾向を見せているように思えることが注目されます。労災・時効救済と比較して、環境省救済は、中皮腫がほとんどであること、また、変動幅が大きいことが指摘できます。労災・時効救済でも肺がんは中皮腫に及ばず十分とは言えませんが、最近、肺がんの補償・救済がやや増加していることは注目されます。(図1・2)

死亡年別の補償・救済状況を検証すると、さらに「隙間ない補償・救済」にはほど遠い実態が明らかになってきます。中皮腫(図3)では、1995~2023年の中皮腫死亡者数32,997人のうち、2023年度末時点までに補償・救済を受けたものが22,136件(労災等10,836件、環境省11,300件)で救済率は67.1%。年別救済率は33.4%(1995年)~92.0%(2005年)です。石綿肺がんによる死亡者数を中皮腫死亡者数と同数と仮定して同様に計算すると、2023年度末時点までに補償・救済を受けたものが7,644件(労災等6,006件、環境省1,638件)で救済率は23.2%。年別救済率は6.2%(1995年)~33.4%(2006年)と、中皮腫の約3分の1にとどまっています。中皮腫と比較して補償・救済の少なさがめだつ肺がんでは、認定率も中皮腫に比べて低く、労災保険等と環境省所管救済との比較でも認定率に大きな差があります(後者の方が低い)。また、都道府県別の救済率を計算してみると、中皮腫で全国平均76.6%、最高-東京93.3%、最低-沖縄54.5%、肺がんで(死亡者が中皮腫と同数と仮定して)全国平均33.1%、最高-岡山73.2%、最低-鹿児島10.4%という状況です。

利用可能な2006年度以降の累計データで、労災保険・労災時効救済22,099人中11,670人と環境省所管救済15,489人中6,661人、合わせて37,588人の48.8%に当たる18,331人が建設業従事者であったと推計できます。

なお、労災保険・労災時効救済と比較して制度的に救済の内容・水準の低い環境省所管救済について、2006年度以降の累計で、15,943人の死亡事例のうち67.8%に当たる10,811人については被害者本人と遺族が受け取った救済給付の合計額が約300万円にとどまっていることも推計できます。補償・救済の格差の実態の一層の深刻さを示していると言えます。以上の分析の詳細については、https://joshrc.net/archives/17465も参照してください。

救済法の主な改正経過については次項でふれますが、労災保険、また労災認定基準と環境省所管救済の判定基準等とそれらの運用をめぐっても、これまでも全国連と加盟諸団体等により様々な取り組みが行われてきましたし、改善のための課題が残されています。

さらに、労災保険等及び環境省所管救済以外の公務員等のアスベスト被害補償が必ずしも順調にいっていないことも気がかりです。地方公務員災害補償基金、人事院及び鉄道・運輸機構(元国鉄職員の補償を担当)によるものについては、以下で情報が公表されています。なお、上記分析には含めませんでしたが、厚生労働省発表には船員保険のデータも含まれています。

地方公務員災害補償基金:https://www.chikousai.go.jp/gyoumu/sekimen/sekimen.php

人事院:https://www.jinji.go.jp/content/900040792.pdf

鉄道・運輸機構:https://www.jrtt.go.jp/settlement/compensation.html

5.救済法の改正と環境省小委員会

私たちは、これまでに3回、いずれも議員立法による石綿健康被害救済法改正を実現させてきました。

最初の救済法改正は、同法が予定していた法施行5年後を待たずに2008年に実現しました。主な改正内容は、①生存中救済(医療費・療養手当)の支給を「認定申請日から」から「療養開始日から(ただし申請から3年前までに限る)」に拡大、②救済給付調整金を事前措置から恒久措置化、③法施行後における未申請死亡者の遺族にも特別遺族弔慰金・特別遺族葬祭料を支給(「未申請死亡救済」の新設)、④施行前死亡救済の請求期限の3年延長)、⑤労災時効救済の対象範囲の5年拡大と請求期限の3年延長でした。

2009年11月~2011年6月に中央環境審議会石綿健康被害救済小委員会(小委員会)が開催され、全国連を代表して古谷杉郎事務局長が委員に加わりました。一次答申では、指定疾病の追加が検討され、「著しい呼吸機能障害石綿肺・びまん性胸膜肥厚」が追加されましたが、救済制度の在り方について検討した二次答申は、運用改善等の提言にとどまりました。全国連は「先送りのできない最低限の課題」を働きかけ、2011年に2度目の救済法改正を実現しました。主な改正内容は、①施行前死亡救済・未申請死亡救済の請求期限の10年延長、②労災時効救済の対象範囲の10年拡大と請求期限の10年延長でした。

2016年4月~9月に再び小委員会が開催され、全国連を代表して中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会の古川和子会長(当時、患者家族)が委員に加わりました。制度の改善等を訴えたものの、制度の改善にはつながりませんでした。

次の小委員会は2011年度に予定されていましたがコロナ禍の影響で大幅に遅れましたが、それを待たずに2022年に3度目の救済法改正を実現しました。主な改正内容は、前回と同じく、①施行前死亡救済・未申請死亡救済の請求期限の10年延長(施行前死亡救済は2032年3月27日まで(石綿肺・びまん性胸膜肥厚は2036年7月1日まで)、未申請死亡は救済死亡のときから25年)、②労災時効救済の対象範囲の10年拡大(2026年3月27日までに死亡した被害者の遺族で労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅したもの)と請求期限の10年延長(2032年3月27日まで)でした(詳しくは、https://joshrc.net/archives/12760)。

遅れて2022年6月~2023年6月に開催された小委員会には、全国連を代表して中皮腫サポートキャラバン隊の右田孝雄共同代表(中皮腫患者、2024年3月2日逝去)が参加したものの体調を崩し、3回目から患者と家族の会の小菅千恵子会長(患者家族)に交代しました。結果的にやはり制度の改善にはつながっていませんが、とりわけ「中皮腫を治せる病気にして『命の救済』を」という要求は小委員会の枠を超えて波及力を及ぼし、ひとつの結果として、関係する厚生労働省の治療研究補助金(労災臨床研究事業費補助金)が従来の2,500万円から2024年度1億2,500万円に増額されています。

小委員会は、全国連代表委員以外の発言がきわめて低調で、制度の具体的改善を提言する役割を果たせていません。代わりに患者と家族の会や全国連が法改正を主導してきたわけですが、2度目以降は請求期限の延長が中心であり、労災保険制度との「格差」は縮まっていません。患者と家族の会は2023年9月に「石綿健康被害救済法の抜本改正に向けて−石綿健康被害救済小委員会報告書カウンターレポート−」を公表して取り組みを継続しています(https://www.chuuhishu-family.net/2708/)。

また、患者と家族の声は、中皮腫治療治験の早期承認や保険適用も実現してきました。患者と家族の会の設立がまず2005年のペメトレキセド(アリムタ)の治験早期実施につながり、2007年にシスプラチン+ペメトレキセドの併用療法が胸膜中皮腫に対する初めての標準治療として承認され、胸膜以外の治療にも「準用」されることになりました。2018年には第2の標準治療としてニボルマブ(オプジーボ)が胸膜中皮腫に対して承認され、2023年には胸膜以外の腹膜・心膜・精巣漿膜中皮腫も含まれました。2021年には胸膜中皮腫についての第3の標準治療としてニボルマブ+イピリムマブ(ヤーボイ)の併用療法も承認されています。とりわけ2017年に設立された中皮腫サポートキャラバン隊の果たした役割は大きく、関係学会や希少がんセンター等の専門家らとの協力・連携が進んでいることも勇気づけられることです。

6.加害企業・国等の責任を追及する取り組み

労災保険・救済法等による補償・救済は法定の最低限補償であることから、加害者である企業や国等に上積み補償等を請求する取り組みも大きくひろがりました。

ひとつは、加害者との直接交渉によるものであり、クボタによる住民被害者・家族に対する救済金支払い制度もそのひとつであり、労災に上積みされる補償を個別事例について認めさせ、また制度化させる取り組みも積み重ねられています。労災上積み補償では、退職労働者の元使用者に対する団体交渉権が最高裁で確立したこと(2011年11月10日住友ゴム工業事件)

も大きな役割を果たしていることが指摘できます。

「退職者に団交権確定 石綿被害 最高裁初判断)2011年11月16日枚西新聞夕刊

もうひとつは、アスベスト訴訟によるものであり、やはり様々な取り組みが積み重ねられていますが、2014年10月9日に泉南アスベスト国賠訴訟に対して、また、2021年5月17日に建設アスベスト訴訟に対して、規制権限を行使しなかった国の責任(後者では一部の建材メーカーの責任も)を認める重要な最高裁判決が示されました。

泉南アスベスト国賠訴訟最高裁判決を受けて、国は、原告らに謝罪・和解するとともに、最高裁判決が認めた責任期間(1958年5月26日~1971年4月28日)の間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において石綿粉じんにばく露する作業に従事し、その結果、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など石綿による一定の健康被害を被った場合には、訴訟の中で和解手続を進め、同じ損害賠償を支払う「工場型アスベスト訴訟の和解手続」を進めています(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000075130.htm)。訴訟を担当した大阪アスベスト弁護団は、同弁護団が担当した工場型(泉南型)和解実績一覧を公表しています(https://asbestos-osaka.jp/all/case1/4632/、2025年2月4日現在で217件)。

最近では、アスベスト関連文書の廃棄は国家賠償法上違法として損害賠償も認めた2024年7月11日の神戸地裁判決(https://joshrc.net/archives/17130)や、じん肺に係る損害賠償請求権の除斥期間の起算点に関して救済範囲を狭める国の運用の変更を否定した2025年4月17日の大阪地裁判決なども注目されます。

7.建設アスベスト給付金制度等

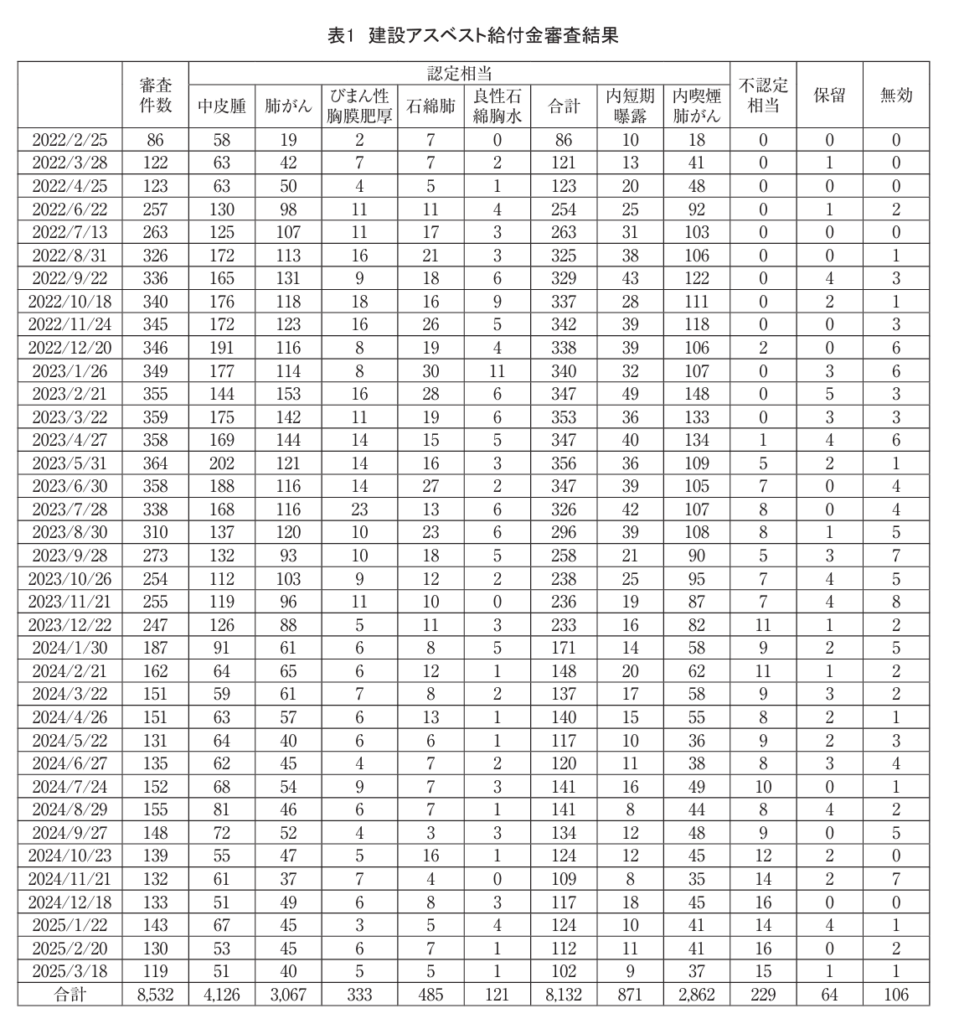

2021年5月17日の建設アスベスト訴訟最高裁判決を受けて、国は、原告らに謝罪及び和解するとともに、与党による法案化と与野党間の精力的な協議を経て「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」(建設アスベスト給付金法)が同年6月9日に全会一致で成立、2022年1月29日にすべての規定が施行されるに至りました。厚生労働省はウエブサイトに「建設アスベスト給付金法について」という特設ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html)を開設して情報提供等を提供するとともに、「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会」のページで、毎回の議事要旨(審査結果)について公表しています(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23508.html)。2022年1月31日の第1回認定審査会では運営規定、運営方針、審査方針が確認され、2月25日の第2回認定審査会以降審査が行われており、2024年度末までに38回開催されています。

これまでの審査結果は表1に示したとおりですが、中皮腫4,126件、肺がん3,067件、びまん性胸膜肥厚333件、石綿肺485件、良性石綿胸水121件の合計8,132件が認定相当とされています。特定石綿ばく露建設業務への従事期間が定める期間を下回るもの(短期ばく露)871件、肺がんのうち喫煙習慣を有したもの2,862件が含まれています。他方で、不認定相当されたものが229件、無効が64件となっています。「労災支給決定等情報提供サービス」で「該当」と判断されたものは、ほぼそのまま認定されているものと思われ、判断の容易そうなものから処理されているようです。他方で、とくに「石綿肺」の事例で情報提供サービスで「非該当」とされるものも出ており、審査方針で「具体的な判断に当たっては…明らかに不合理でない場合には柔軟に事実を認定する」とされた趣旨を最大限活かすよう監視・要求していくことが必要です。

建設アスベスト訴訟全国連絡会と国が締結した基本合意書には、「建設業に従事する者について、石綿被害を発生させないための対策、石綿関連疾患の治療・医療体制の確保、被害者に対する補償に関する事項」についての継続協議が盛り込まれており、全国連絡会と厚生労働省との事務折衝が行われています。

建設アスベスト給付金制度は、最高裁が認めた国の責任分の損害賠償を裁判によらずに実現しようとするものです。給付金法附則第2条は「国以外の者による損害賠償その他補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講じずるものとする」と規定し、これが、①建材メーカーの責任と、②対象労働者の範囲(最高裁が責任を認めていない屋外作業や従事期間)を念頭に置いたものであることは、与党プロジェクトチームも課題として確認しており、現在それらの実現が焦点となっているわけです。

8.建材メーカー訴訟の継続と和解勧告

そのため、建材メーカーを相手取った建設アスベスト訴訟が継続・拡大しています。

この間、2021年5月17日の最高裁判決以降にも、2022年2月9日神奈川2陣最高裁決定、同年2月10日九州1陣1陣最高裁決定、同年4月28日北海道2陣札幌地裁判決、同年5月30日北海道1陣札幌高裁判決、同年6月3日神奈川2陣最高裁決定、2023年3月23日京都2陣京都地裁判決、同年5月31日東京1陣差戻審東京高裁判決、同年6月30日大阪2・3陣大阪地裁判決、2024年2月21日北海道1陣最高裁決定、同年6月27日九州2陣福岡地裁判決、同年9月20日北海道3陣札幌地裁判決、2025年1月15日神奈川1陣差戻審最高裁決定、同年4月16日神奈川3陣横浜地裁判決が、建材メーカーの責任を認めています。

また、2022年8月23日には大阪2陣の遺族原告1名と日本インシュレーション(大阪地裁)、2023年5月19日には神奈川1陣の左官工4名とノザワ(東京高裁)の間で和解が成立しています。

そして、2024年12月26日に東京高裁(第24民事部)が原告数で最大の東京1陣差戻審に和解案を提示、2025年1月30日には東京高裁(第17民事部)が東京2陣に、同年2月18日には大阪高裁が大阪2・3陣に対しても和解案を提示するに至りました。いずれの和解案も個々の原告ごとに和解金額を示すなどきわめて具体的な内容で、裁判所の強い意欲を示しており、大阪高裁の和解案は責任が認められないとした建材メーカーに対しても「事件の早期の全面解決を図る」ために「一定の解決金ないし見舞金」を支払うことも求めています。各原告団はすでに和解案を受諾する意向を裁判所に伝えており、建材メーカー側の対応とその後の展開が注目されています[→34頁参照]。

一方、個別原告との和解という次元を超えた制度的解決を求める動きとして、2025年1月25日には日本環境学会が理事会声明「建材メーカーはアスベスト含有建材により被害を受けた建設作業従事者とその遺族の救済に応分の負担をすべきである」を公表(http://www.einap.org/jec/article/pub/28/171)、同年3月14日には環境社会学会も「国と建材メーカーが拠出する建設アスベスト給付金制度の実現にむけて建設アスベスト給付金法の改正を求める理事会声明」を公表しました(https://jaes.jp/8638/)。

建設アスベスト訴訟全国連絡会は、3月10日に「建設アスベスト訴訟の全面解決と給付金法の改正を求める院内集会」を開催、院内集会に参加した各政党の代表は国会での取り組みの必要性と決意を表明しています(https://www.youtube.com/watch?v=qD75wFnMmUQ)。全国連絡会は「建設アスベスト給付金法を改正し、『建材企業が参加する補償基金制度の創設』を求める請願署名」に取り組んでおり、5月30日には「建設アスベスト給付金法改正、請願署名提出院内集会」も開催しました。

さらにいくつかの訴訟の結審も見込まれており、建設アスベスト訴訟は大きな山場を迎えています。

9.じん肺診査ハンドブックの改訂等

厚生労働省はじん肺エックス線写真集の改定等に関する検討会を2023年11月13日参集し、2024年3月27日に報告書が公表されました(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_128

910_00001.html)。これを踏まえて、じん肺エックス線写真集について、「16症例を現行の22症例に追加し、計38症例とする改定を行う」案についてパブリックコメントが2024年12月16日から2025年1月18日に行われました。2025年3月25日の第26回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会に、じん肺標準エックス線写真集改定案に関する意見募集結果が報告されるとともに、じん肺診査ハンドブック改訂案が示されました。後者は、2022~24年度労災疾病臨床研究「じん肺健康診断とじん肺管理区分の適切な実施に関する研究」(研究代表者:芦澤和人)に基づくもので、①原発性肺がんを合併症に追加、②肺機能検査の判定方法の変更、③じん肺標準エックス線写真のリスト追加、CTの取扱い(参考情報としての取扱い)の明記、⑤採血や血液ガス分析方法の削除、⑥現在では行わない検査等(気管支造影、スパイロメーターの調整)の削除、⑦じん肺の種類別のCT所見の追記等を内容としています。

ハンドブック改訂案については、4~9月にじん肺部会において検討した後、10月にパブリックコメント募集、12月のじん肺部会で結果報告と内容確定した後、2026年3月に通知発出、ハンドブック公開、4月から運用開始というスケジュール案が示されています。じん肺エックス線写真集改定案の問題点については有志医師の会も意見を提出していますが、とりわけ、そこでも指摘された「胸部CTはあくまで補助的検査であることを明示する必要がある」という懸念は、今回示されたじん肺診査ハンドブック改定案に対しても当てはまります。5月に仙台で開催される日本産業衛生学会でも取り上げられましたが、動向を注視していく必要があります。

10.住民・労働者の健康管理体制の確立

クボタ・ショック後にアスベスト問題に関する関係閣僚会合がまとめた「アスベスト問題に係る総合対策」では、①「一般環境経由によるアスベスト曝露による健康リスクが高いと考えられる地域について、周辺住民に対する健康被害に関する実態調査」、及び、②「一般住民等の健康管理の促進」が掲げられました。しかし現実には、「周辺住民に対する健康被害に関する実態調査」からその原因を特定する努力を放棄し、「一般住民等の健康管理」の内容も後退を重ねていると言わざるを得ません。

環境省は、石綿の健康影響に関する検討会を参集して、兵庫県、大阪府、佐賀県における「石綿の健康影響実態調査」を実施。尼崎市だけは「ばく露経路が特定できない[中皮腫死亡]者が多い」として「疫学的解析調査」も行い、「労働現場との関連以外の曝露による発症リスクが高くなっている可能性」を認めながら、それ以上の解明はなされませんでした。それ以外については、「尼崎市のような、ばく露経路が特定できない者が相対的に多い地域を見出すことはできなかった」、「今後は、別途実施中の健康リスク調査等により、一般環境を経由した石綿ばく露による健康影響に関する知見について、引き続き収集に努めていく」とされてしまいました。

「石綿関連疾患の発症リスクに関する実態把握」を目的とした「第1期健康リスク調査」2006~09年度、「石綿ばく露者の中・長期的な健康管理の在り方を検討するための知見を収集すること」も目的に加えた「第2期健康リスク調査」2010~14年度、「従来のようにデータ収集を主な目的とする調査ではなく」、「石綿検診(仮称)の実施に伴う課題等を検討するためのフィージビリティ調査」としての「石綿ばく露者の健康管理に関する試行調査」2015~19年度と推移し、検討会の名称も石綿ばく露者の健康管理に関する検討会に変えられました。

試行調査の結果は、「公共政策として検診モデルを積極的に推進する根拠は弱い」として、「石綿検診(仮称)の実施」も放棄されてしまいました。2020~24年度には、①「既存検診の機会を活用して石綿関連疾患を発見できる体制の整備に資するため、自治体の石綿読影の精度向上に向けた知見を収集することを目的とする『石綿読影の精度に係る調査』(「読影調査」)及び②「石綿関連疾患の早期発見、早期救済の可能性検証のための知見の収集を行うことを目的とする『有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査』(「有所見者調査」)からなる「石綿読影の精度確保等調査」が実施され、検討会の名称も石綿読影の精度確保等に関する検討会に変えられました。2023年度までに37自治体が参加しています。

直近では2025年3月26日に検討会が開催され、その後、「石綿読影の精度確保等調査の主な結果及び今後の考え方」が示されていますが、2025年度以降も調査が継続されるようです。

※関係資料:https://www.env.go.jp/air/asbestos/commi_hefc/index.html

アスベスト公害-住民の健康被害の実態を明らかにし、健康管理体制を確立することが、被害者・家族、住民だけでなく、関係自治体も含めた、共通の要望であることを忘れてはなりません。

11.既存アスベスト対策-大防法・石綿則の改正等

クボタショック後に行われた2006年の大気汚染防止法、廃棄物処理法、建築基準法の改正は、2004年の「原則禁止」導入時に行っておくべきだった見直しを遅ればせながら行ったという側面の強いものでした。その後東日本大震災を契機とした対応等もありましたが、もっとも大きな見直しとして、2020年に大気汚染防止法及び石綿障害予防規則等の改正が行われ、2020年10月1日から2023年10月1日にかけて施行されました。改正内容は多岐にわたりますが、主なポイントは以下のとおりとされています。

① 工事前に石綿含有の有無を調べる事前調査-方法の明確化及び結果の記録の保存・掲示・備え付け(2021年4月~)、事前調査者の資格要件(2023年10月~)

② 工事開始前の労働基準監督署・都道府県知事への届出-作業計画の届出関係(2021年4月~)、事前調査結果等の電子システムによる届出(2022年4月~)

③ 吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事-除去工事終了後の資格者による完了確認(2021年4月~)

④ 石綿含有成形板等・仕上塗材の除去工事-作業場所の隔離等(2020年10月~、2021年4月~)

⑤ 写真等による作業の実施状況の記録(2021年4月~)

厚生労働省・環境省合同「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止対策徹底マニュアル」、厚生労働省「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル」、環境省「石綿含有廃棄物処理マニュアル」、環境省「アスベストモニタリングマニュアル」、環境省「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」、環境省「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」等も整備・改訂され、厚生労働省委託事業として「石綿総合情報ポータルサイト」(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/)が開設されて、関係情報等も含めて提供するようになっています。

しかし、関係法令違反や漏洩事件は後を絶たず、「石綿の除去等に係る計画届、作業届及び監督指導等の件数」(厚生労働省、https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/

03.html)、「大気汚染防止法施行状況調査結果」(環境省、https://www.env.go.jp/air/osen/law/sekou.html)、「建設リサイクル法に係る全国一斉パトロール結果」(厚生労働省、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000178511.html)、でも相当数の法令違反等とその増加が報告されています(いずれも毎年公表)。環境省が毎年公表している「アスベスト大気濃度調査結果」(https://www.env.go.jp/air/asbestos/index9.html)でも、一部の解体現場等において1本/Lを超えるアスベスト繊維数濃度が確認されています。

クボタショック後、各省が、関係する建築物におけるアスベスト使用実態調査及びフォローアップ調査を実施してきましたが、2024年度に報告があったのは、国土交通省による、「国家機関の建築物等における吹付アスベスト等の使用実態に関する集計(フォローアップ)結果」(2024年9月10日)、「民間建築物における吹付けアスベスト等飛散防止対策に関する調査(令和5年度春季)の結果」(2025年1月30日)だけのようです。また、後者では、「民間建築物に対するアスベスト除去等の補助制度の創設状況等」についても報告されていますが、補助制度は2025年度末を着手期限に終了するものと思われます。あらためて、抜本的な見直しが必要と考えます。

そして、何よりも「アスベストのない社会/環境」の実現を目標に据えた国家戦略計画及びその実施体制の構築が望まれます。

12.阪神・淡路大震災から30年

阪神・淡路大震災から30年を迎えるにあたって、1年前から関係団体・個人によって「災害とアスベストー阪神淡路30年プロジェクト」実行委員会がつくられ、①飛散検証:阪神・淡路大震災におけるアスベスト飛散についての検証、②災害とボランティア:災害時のアスベスト曝露についてボランティアの活動実態と意識調査、③アスベストばく露:災害復興・復旧作業に従事した労働者等からの聞き取り調査、④防災対策:行政における既存の災害対策の検証、今後の災害に対する防災対策の検討、⑤調査・研究活動の記録:①~④の調査内容の記録化、災害とアスベストに関する資料の収集、の取り組みが行われました。

具体的には、2024年1月14日地震・石綿・マスク支援プロジェクト(神戸・三宮)、1月15~16日災害とアスベストホットライン、5月26日・6月23日「アスベスト健康被害を聞き取り、語り継ぐために」連続セミナー(神戸大学文学部)、7月1日~10月31日被災地におけるボラティア活動に関するアンケート調査、9月1日シンポジウム「被災地から問うアスベスト対策」等が取り組まれ、2025年1月12日「阪神・淡路大震災から30年災害とアスベストを考えるシンポジウム」でそれらの成果が報告されるとともに、声明「アスベスト飛散による健康被害を抑制するために」を確認しました(https://www.hoshc.org/board/detail.cgi?sheet=hp14&no=359)。プロジェクトの成果の一部は、『環境と公害』2025年1月号の「特集1 阪神大震災30周年アスベスト被害の再検証」でも報告されています(http://www.einap.org/kogaiken/)。[→「特集/クボタショックから20年のアスベスト問題:労働者に相次ぐ中皮腫発症 阪神・淡路大震災から30年~『アスベストリスク-阪神・淡路大震災から30年』「第6章 中皮腫発症の現実」から」も参照]

2024年12月11日に厚生労働省が公表した「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧」から、阪神・淡路大震災後のアスベスト曝露による肺がんとして初めて労災認定された事例や「兵庫以外の企業初の中皮腫労災」事例もあることがわかり、震災後の復旧・復興作業においてアスベストに曝露し、中皮腫または肺がんを発症して労災認定されたのは、公務災害も含めて8人となっています。また、環境再生保全機構によるアンケート調査で、環境省所管救済法の認定を受けた17人が「『阪神・淡路』経験」と答えていることも明らかになっています(https://www.hoshc.org/board/detail.cgi?sheet=hp3&no=358)。[→「特集/クボタショックから20年のアスベスト問題:環境再生保全機構のデータから見えるもの」参照]

また、全国連関係者らにより、阪神・淡路大震災の教訓を生かすことも含めて、14年前の東日本大震災や昨年の能登半島地震等の被災地におけるアスベスト対策の取り組みも継続されています。

13.建設アスベスト訴訟最高裁判決を踏まえた対応

2021年5月17日の建設アスベスト訴訟最高裁判決は、場所や物に着目した労働安全衛生規制は労働者に該当しない者も保護する趣旨のものと解するのが相当として、一人親方等に対する国の規制権限不行使の責任を認めました。これを踏まえた労働安全衛生法令の見直しが進められており、厚生労働省はそのウエブサイトに「一人親方等の安全衛生対策について」のページを開設して情報提供しています。

※https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html

第1弾は、安衛法第22条「健康障害防止措置」に基づく労働安全衛生規則等11省令の改正で、2023年4月1日から施行されています。危険有害作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、事業者に配慮義務、周知義務が新たに課されるとともに、退避・立入禁止等義務の対象が拡大されました。

第2弾は、安衛法第20・21条の「危険防止措置」、第25条「退避措置」に基づく安衛則、ボイラー則、クレーン則及びゴンドラ則の4省令の改正で、2025年4月1日から施行されています。危険箇所での作業の一部を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、退避や危険箇所への立入禁止等の措置を実施することが事業者に義務付けられました。合わせて、2024年5月28日に「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が策定されました。「過重労働、メンタルヘルス、健康管理等」について、「個人事業者等が自身で行うべき事項、注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促すもの」とされています。

第3弾として、労働政策審議会安全衛生分科会で、安衛法上の「個人事業者等の範囲」やそれを保護し、または規制するに当たっての考え方といった「総論」とともに、①個人事業者等自身でコントロール可能な災害リスク対策、②自身でコントロール不可能な災害リスクへの対策、③①②の実行性を高めるための取組等が「各論」として取り上げられ、2025年1月17日に労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」に盛り込まれました。これを踏まえて労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案が第217回国会(令和7年常会)に提出され、2025年5月8日に成立しました。

①注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を不空作業従事者の混在作業による災害防止の強化など)を定め、併せてILO第155号条約(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備を行う、②個人事業者等が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定めるものですが、参議院厚生労働委員会はさらなる対策の強化を求める附帯決議を採択しています。

14.アスベスト全面禁止の履行確保

2012年3月1日から字義どおりの「全面禁止」が実現したものの、その後もアスベスト含有製品が違法に流通する事例が発覚しており、厚生労働省は「石綿(アスベスト)を含む流通製品の情報について」情報提供しています。

※https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index_00003.html

これまでにも、タルク、接着剤、鉄道用車両部品、航空機用修理部品、建設機械用機器、バイク・トラックエンジン・二輪車用部品、珪藻土バスマット等の事例が公表されてきました、2004年度にはオンラインマーケットプレスで石綿金網が販売されている事例が、8月29日、9月5日、9月13日と相次いで公表されました。

前出の環境省・厚生労働省・国土交通省合同の「建設リサイクル法等に係る全国一斉パトロール」のきっかけとなったのは再生砕石のアスベスト含有問題でしたが、オーストラリアでは近年、建設廃材からつくられたマルチ(土壌被覆材)のアスベスト含有が校庭・公園等で相次ぎ確認されて一大スキャンダルになっています。

また、タルクを原料としたベビーパウダーに係るアスベスト問題から、ジョンソンエンドジョンソン(J&J)社は2022年8月に、2023年に世界的に販売を中止することを発表しました。日本でも1987年にベビーパウダーのアスベスト混入が問題となり、以降業者が自主的にチェックしているとされていますが、分析には国際的にまだ標準分析方法が確立されていない電子顕微鏡を用いた分析が必要であり、アスベスト含有製品がいまなお流通している可能性は否定できません。

15.アジアと世界のアスベスト禁止

「アスベスト対策情報」No.42(2013年8月1日発行)に「過去10年間の重要国際文献集」として、ILO(国際労働機関)、WHO(世界保健機関)、ISSA(国際社会保障協会)、世界銀行グループ等の文書を紹介していますが(https://joshrc.net/archives/7924)、ILOとWHOが「アスベスト関連疾患を根絶するもっとも効果的な方法はすべての種類のアスベストの使用をやめることである」という立場を明確にしたのは、クボタショックの翌2006年のことでした。その後、そこで紹介したものに加えて、2014年にWHOが「クリソタイルアスベスト」という包括的なレポートをまとめており(日本語訳:https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/143649/9784897603360-jpn.pdf)、2024年2月に第6回国連環境総会に向けてUNEP(国連環境計画)が初めて「製品と環境中のアスベスト汚染物質に対処するための選択肢」と題した文書をまとめています(https://joshrc.net/archives/16068)。WHOは2024年9月27日は「アスベスト」(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asbestos)を、ILOは2024年10月に「労働衛生:アスベスト」(https://www.ilo.org/resource/other/occupational-health-asbestos)を更新してもいます。また、世界銀行グループ(2007/2009年)に続いて、欧州開発復興銀行(EBRD)が2014年にアスベスト使用等のためのプロジェクトを支援対象から公式に除外し、アジアインフラ銀行(AIIB)が2021年に原則的に除外することを決定、アジア開発銀行(ADB)も2024年に除外することを決定して、国際開発金融機関の立場も整合化されつつあります(https://joshrc.net/archives/17624)。

この間、2018年についにカナダが、その後、2019年コロンビア、2023年ウクライナ、ブラジル(海外輸出のみ継続)、2024年アメリカがアスベスト禁止に踏み切り、2025年にモルドバもアスベストを禁止しています。

しかし、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の締約国会議では、全会一致を必要とする議事規則のためにわずか一握りの国の反対によって、クリソタイルの同手続対象物質リストへの掲載が2006年以来阻止続けられている事実もあります。カナダがその立場を劇的に転換してからは、ロシアが、禁止反対の先頭に立っています。

2004年11月に東京で開催された世界アスベスト会議を契機にアジアでの取り組みが大きく前進し、2009年に設立されたアジア・アスベスト禁止ネットワーク(A-BAN)につながりました。クボタショックの影響を受けた韓国(2007年)、台湾(2008年)に続き、香港が2014年にアスベスト禁止、2015年にネパールがブレーキ・クラッチ等を除いた禁止を実現しました。しかし、次なる禁止が期待されたスリランカ、タイ、ベトナムでは主としてロシアの圧力により禁止を実現できませんでした。スリランカでは政府の公式決定を、ロシアが紅茶輸入禁止という脅迫手段を使って覆させました。

ABANは、2019年の韓国・ソウル開催以来、コロナ禍のためにリアル会議を開催できませんでしたが、2023年5月にタイ・バンコクで4年ぶりに開催、2024年3月にはスリランカ・コロンボで南アジア地域会議、9月にはマレーシア・クアラルンプールで東南アジア地域会議を開催しました。2023年にカンボジア政府(労働職業訓練省)が、2025年までにアスベスト禁止を実現したい意向を公式に表明し、2023~27年を対象期間とした第3次労働安全衛生プランでも言及されています。2025年1月には、マレーシアの天然資源・環境持続性大臣が禁止の意向を表明して、注目されています。EU等の支援を受けた太平洋地域環境計画事務局(SPREP)のPacWastePlusプロジェクトのもとで、太平洋島嶼国で初めてナウルが2024年にアスベストを禁止し、後に続く国がありそうです。楽観はできませんが、一日も早く世界的禁止を実現するためにあらゆる努力を結集することが求められています。

なお、韓国は、2011年に制定したアスベスト安全管理法に基づく関係省庁合同戦略として「アスベスト管理基本計画」を策定・更新し、2022年12月策定の第3次基本計画(2023~27年)は、①建築物アスベストの安全管理の死角の解消、②アスベスト解体事業場管理の実効性強化、③自然発生アスベスト分布地域の体系的管理、④アスベスト含有可能物質・製品の管理の強化、⑤アスベスト安全管理基盤の構築と科学的調査、を推進課題として掲げています。また、オーストラリアは、2013年に制定した法律に基づきアスベスト安全・根絶庁を創設し(2023年12月にアスベスト・シリカ安全・根絶庁(ASSEA)に改称)、連邦政府関係機関や州・準州等とともに「アスベスト国家戦略計画」を策定・更新し、2024年4月策定の第3段階戦略計画(2024~30年)は、①オーストラリアにおけるアスベスト関連疾患の根絶-大気中のアスベスト繊維への曝露の防止、②アスベスト関連疾患罹患者に対する支援、③世界的禁止を確保するための国際的リーダーシップ、という目標のもと、9つの優先課題を設定しています。ポーランドは2032年までにアスベスト全廃という目標を掲げており、欧州連合レベルでの取り組みの必要性も議論されているところです。欧州連合(EU)は2023年11月22日にアスベスト指令を改正し((EU)2023/2668)、加盟国は、2年以内に職業曝露限界値を0.1繊維/cm3から0.01繊維/cm3へ引き下げ、また6年以内には、①0.002繊維/cm3または②(電子顕微鏡を用いて)幅0.2ミクロン未満の細い繊維を含めた0.01繊維/cm3へ引き下げなければならないとしています。アメリカの食品医薬品局(FDA)が、偏光顕微鏡法(PLM)(分散染色)及び透過型電子顕微鏡(TEM)/エネルギー分散型X線分析(EDS)/制限視野電子回折(SAED)の両方を含む分析アプローチを用いたタルク含有化粧品中のアスベストの検出及び同定のための標準化された検査方法を提案していることも注目されます。

安全センター情報2025年11月号