特集/熱中症対策の強化:早期発見と重篤化防止で熱中症対策強化の則改正~熱中症予防は三管理アプローチのまま

熱中症対策の安衛則改正

2025年4月15日に労働安全衛生規則が一部改正され、同年6月1日から施行された。今回の改正の趣旨は、施行通達で以下のとおり説明されている。

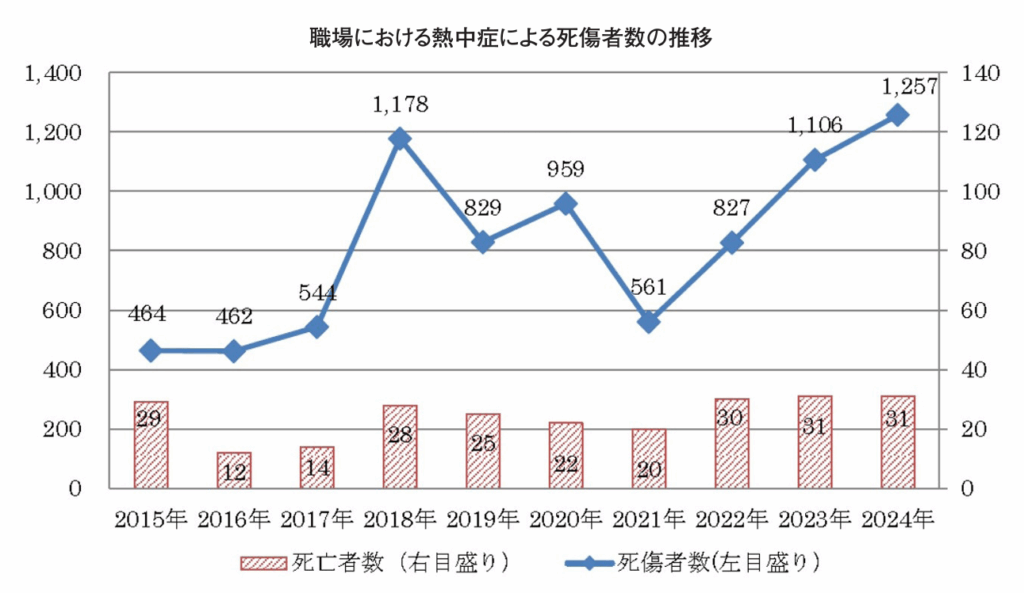

「職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高い日が続く中、ここ数年は増加傾向にあり、令和6年における休業4日以上の死傷災害は、1,195人と調査開始以来最多となっている。特に、死亡災害については、3年連続で30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にあるなど、その対策が重要となっている。熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、①熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や②重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、新たな規定を設けるものである」(丸数字は編集部が追加した)。

具体的には、以下の第612条の2が新設された。

(熱中症を生ずるおそれのある作業)

第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。

2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

5月20日付けで、施行(解説)通達として基発0520第6号が示されるとともに(別掲記事参照)、基発0520第7号によって「職場における熱中症予防基本対策要綱」が一部改正され(別掲記事参照)、また、基発0520第8号によって「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」の主に別紙2「東電福島第一原子力発電所の廃炉作業等に従事する者の熱中症予防対策について」も一部改正された(省略)。

熱中症被害は昨年も増加

さらに5月30日に厚生労働省は、令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表した(https://www.mhlw.go.jp/stf/new_page58389.html)。

「令和6年における職場での熱中症※1による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,257人(前年比151人・約14%増)であり、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。

また、熱中症による死亡者数は31人(前年と同数)であり、建設業(10人)や製造業(5人)で多く発生しています。死亡災害の多くの事例では、重篤化した状態で発見されるケース、医療機関に搬送しないケースなど、初期対応の放置、対応の遅れが見られました。

それぞれの作業場で、6月1日より施行される労働安全衛生規則(第612条の2)に基づき、

① 熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備

② 熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成

③ ①、②の体制や手順の関係作業者への周知

を行っていただき、熱中症の重篤化の防止等のための対策を取っていただくとともに、『STOP!熱中症クールワークキャンペーン』を踏まえ、①暑さ指数(WBGT)※2の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること、②作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うこと、③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮をおこなうこと、について重点的に取り組んでください。

※1 熱中症とは

高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻したりするなどして、発症する障害の総称。めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れる。

※2暑さ指数(WBGT)とは

気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数。」

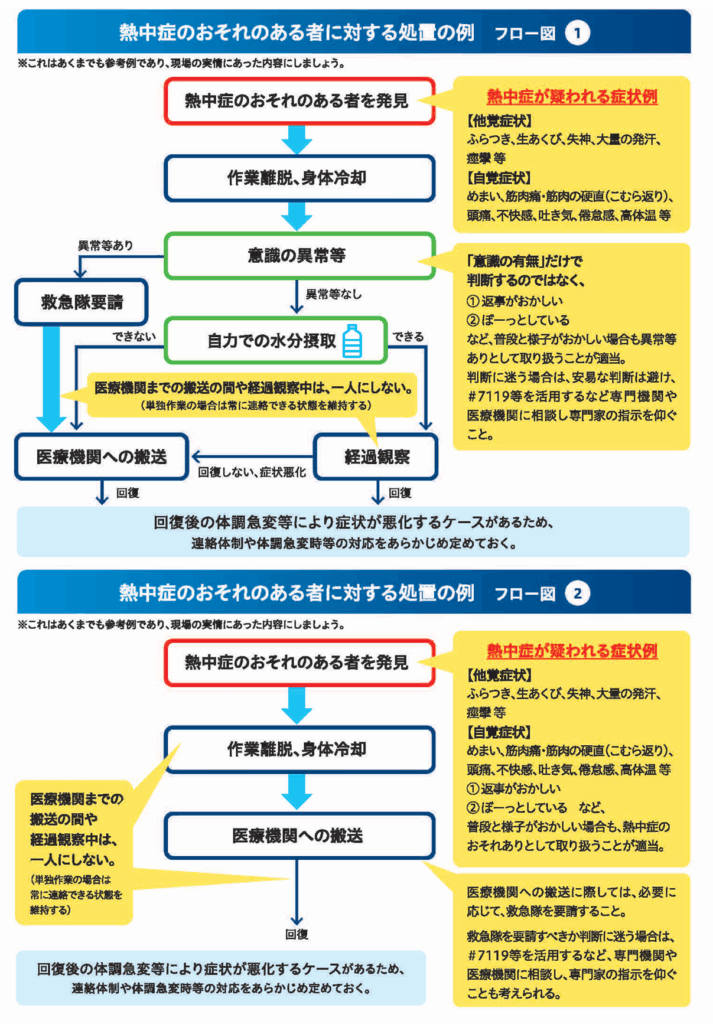

「令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます」と注意喚起した「職場における熱中症対策の強化について」のパンフレット・リーフレットも提供されており、下の「熱中症のおそれのある者に対する処置の例」フロー図①②もそれによるが、これは、施行通達の手順例①②(熱中症による健康障害発生時の対応計画)、職場における熱中症予防基本対策要綱の図①②(熱中症による健康障害発生時の対応計画)と同じ内容である。

STOP!熱中症キャンペーン

この発表でも紹介されているように、厚生労働省は毎年5月1日から9月30日に「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しており、令和7年度キャンペーンについては2月28日に発表(https://www.mhlw.go.jp/stf/coolwork_20250228.html)。特設サイト(職場における熱中症予防対策)も開設している(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html)。ここでは、第14次労働災害防止計画の目標として、「アウトプット指標:熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる」ことが掲げられていることにもふれられている。

また、日本語だけでなく、英語、インドネシア語、クメール語、モンゴル語、ミャンマー語、ネパール語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、中国語(簡体字)の多言語リーフレット(熱中症対策)も提供している。

さらに、「職場における熱中症ポータルサイト(学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報)」も開設されている(https://neccyusho.mhlw.go.jp/)。

三管理に囚われたままの予防対策

熱中症対策が強化されつつあることを歓迎しつつも、これは何よりも熱中症の深刻さが増しつつあることの反映である。また、今回の労働安全衛生規則改正は早期発見及び重篤化防止対策であって、熱中症そのものの予防対策の強化ではないことに留意する必要がある。

熱中症そのものの予防対策としては、今回一部改正されている、「職場における熱中症予防基本対策要綱」(10頁参照)や「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」(主に別紙2「東電福島第一原子力発電所の廃炉作業等に従事する者の熱中症予防対策について」)が基本であり、後者は前者に基づき対策を実施することを指示しつつ、「特に重点的に実施すること」を示したものである。

前者は、1999年に「日本産業規格JIS Z 8504が約20年ぶりに改正されたこと等」を契機に策定されたもので、JIS改正内容の「WBGT基準値、着衣補正値等」を取り入れたことは新しいものの、予防対策の基本は、われわれが時代遅れと考えている日本独特の労働衛生の三管理(作業環境管理・作業管理・健康管理)に囚われたままである。

要綱で示されている具体的対策の内容と具体例は、以下のとおりである。

① 作業環境管理−WBGT値の低減等(遮へい物等)/休憩場所の整備等

② 作業管理− 作業時間の短縮等/暑熱順化/水分及び塩分の摂取/服装等/作業中の巡視/連絡体制の整備

③ 健康管理− 健康診断結果に基づく対応等/日常の健康管理等/労働者の健康状態の確認/身体の状況の確認

④ 労働衛生教育

⑤ 救急処置−緊急連絡網の作成及び周知/救急措置

ILOも熱中症対策強化強調

本誌は、2024年9月号でILO(国際労働機関)ニュース「かつてなく多くの労働者が熱ストレスとの闘いに敗れつつある」(同年7月25日)及び「新たに開始されたグローバルキャンペーンは、世界中の労働者に対する熱ストレスの影響に取り組む」(同年7月26日)を紹介。また、2024年8月号で同年4月22日に公表されたILO報告書「気候変動下における労働安全衛生の確保」を紹介している。

ILOは2024年7月25日に、「労働における熱:安全衛生への影響 科学、政策及び慣行のグローバルレビュー」と題した報告書も公表している。今回、同報告書の「概要」及び「4. 熱ストレスに対する職場対応」の最初の2節を紹介する。

ILOも、熱中症等の対策を強化する必要性を強調しているということである。

ヒエラルキーに従ったリスク管理

まず「4.1」では、「多くの国ではOSH[労働安全衛生]法令が、使用者は、それらを軽減し、可能な限り防止するために、(過度の熱によって生じるものを含め)職場と関係した様々な安全衛生リスクを評価しなければならないと規定している」として、「職場レベルのリスクアセスメント」の「5つのステップ」−①ハザーズの特定/②危害を受ける可能性のある者及び危害の程度の特定/③リスクの評価/④管理措置ごとの実施責任者と実施スケジュールの記録/⑤リスクアセスメントの結果の記録、監視、レビューと必要に応じた更新−について概説し、「リスク管理のヒエラルキー」−①除去/②代替/③工学的管理/④行政的管理[管理的対策]/⑤個人保護具−が適用されるべきであるとされている。

次の「4.2 熱ストレスの予防と管理」では、具体的措置の例が、以下のように示されている。

① 根絶−企業を高温環境が発生しにくい地域へ移転することなどの選択肢が含まれる

② 代替−熱ストレスを発生させないまたは相対的に少ないプロセス、機器、方法または材料に置き換えることが含まれる

③ 工学的管理−代替建材への組み込み/機械的補助具の活用/自然をベースとした解決策の採用/能動的換気システム/局所空冷/蒸発冷却システムの実施/水噴霧の使用など

④ 行政的管理[管理的対策]−職務リスク要因の除去/労働者の体力の改善/十分な水分補給の確保/衛生施設の利用可能性の確保/労働と休息のサイクルの導入/職務ローテーション・スケジュールの導入/暑熱順化体制の導入/職務・作業監視プログラムの実施など

⑤ 個人保護具

三管理アプローチからの脱皮を

措置の例の過不足・内容に加えて、より本質的には、日本の三管理アプローチが作業環境管理・作業管理・健康管理横並びなのに対して、ILO報告書が示す「リスク管理のヒエラルキー」は、①除去/②代替/③工学的管理/④管理(行政)的管理/⑤個人保護具の順に、上位の管理措置の方が下位の管理措置よりも効果的であり、厳格に優先順位が確立されている(より上位の措置を実施することができない場合に下位の措置という関係)という違いがある。

一方、「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」は、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施、安全衛生教育の実施等」を軸に据えており、「東京電力及び元方事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、法令に規定された措置を実施するほか、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずること」と説明している。これはまさに労働安全衛生法第28条の2第1項に規定される「リスクアセスメントの実施及びその結果に基づく措置」を講ずることを求めたものである。

にもかかわらず、その別紙2「東電福島第一原子力発電所の廃炉作業等に従事する者の熱中症予防対策について」では、熱中症予防のためのリスクアセスメントの手引き等を示すのではなく、三管理アプローチに囚われたままの「職場における熱中症予防基本対策要綱」に基づき対策を実施することを指示するという、一貫性のなさが際立っている。

三管理アプローチからの全面的な脱皮を求めていきたい。

安全センター情報2025年8月号