特集/建築物の石綿使用実態調査:一部の石綿のみ対象に「除去」見届けない調査/補助制度の抜本的見直しも必要

目次

- 建築物の石綿使用実態調査ーそれは20年前に始まった

- 各省のアスベスト関連情報サイトー関連情報にまとめてアクセスできず

- 地方公共団体(総務省)ー2016年で吹付け未除去46.5%

- 学校施設等(文部科学省)ー3.0%の学校に吹付け石綿等残る

- 例示品目以外の吹付けアスベスト等

- 非飛散性石綿含有成形板等は対象外

- 他の調査共通ー調査対象の変遷と調査内容

- 病院ー約2割の病院に残る可能性

- 社会福祉施設等ー学校施設等と同じ約3%

- 公共職業能力開発施設等/公共賃貸住宅ー早々にフォローアップ打ち切り?

- 国家機関の建築物等ー対応が最も進んでいる?

- 民間建築物ー対応が最も遅れている?

- 全調査の総括ー残された石綿等の実態不明

- 国際的動向ー「すべての石綿等を除去」へ

- 事前調査に関する規定の整備ー石綿則・大防法の拡充・整合化

- 建築物石綿含有建材調査者ー当初は「平時の調査」が目的

- 総務省の勧告ー民間建築物の調査対象拡大いまだ

- 補助制度ー補助制度の創設・実施状況

- 補助制度の創設状況ー未創設も多く、制度終了も

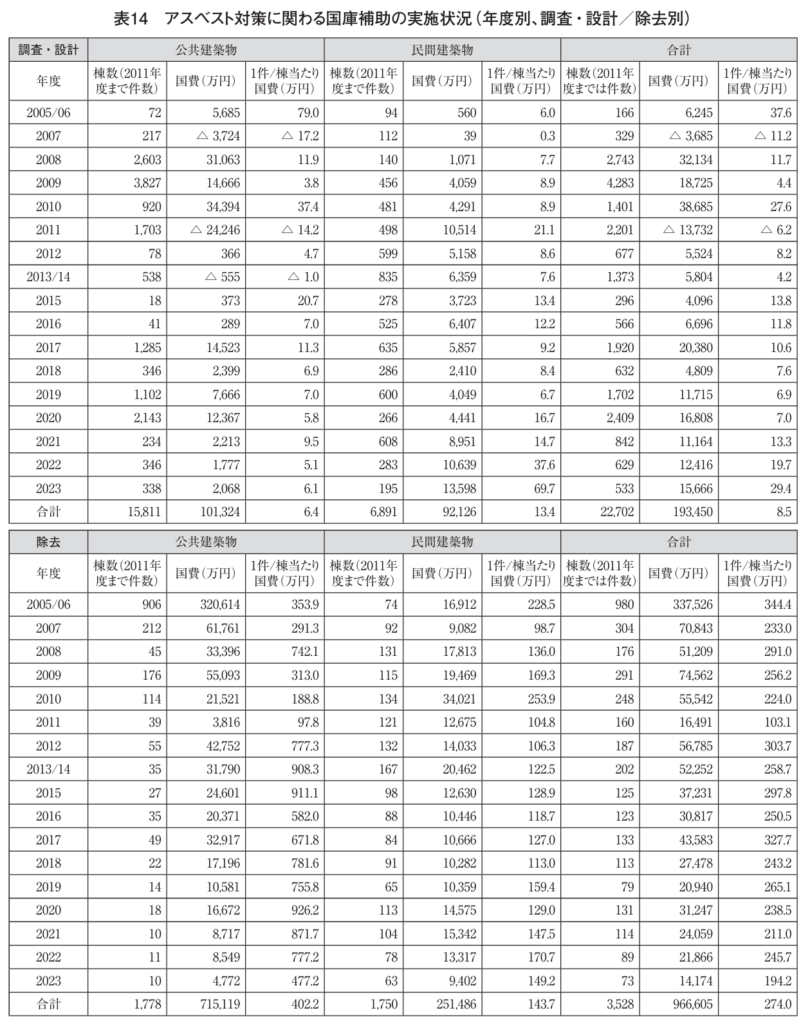

- 国庫補助の実施状況ー未創設も多く、制度終了も

- 調査・除去・補助制度ークボタ・ショックから20年の見直し

建築物の石綿使用実態調査ーそれは20年前に始まった

クボタ・ショックを受けて2005/7/29に開催された第1回アスベスト問題に関する関係閣僚会合が取りまとめた「アスベスト問題への対応」では、「実態把握の強化」-「吹付けアスベスト使用実態調査等の実施・早期公表(国土交通省、総務省、文部科学省、厚生労働省等)」があげられ、「公共住宅、学校施設等、病院、その他公共建築物、民間建築物における吹付けアスベストの使用実態等について、調査を実施し、早期に公表する。調査結果については、解体作業への指導等に有効に活用するため、各地方公共団体において関係部局で情報共有に努める」とされた。

具体的には以下のとおりであった。

ア 民間建築物、公共住宅等(国土交通省)

・ 7/7、順次都道府県等を通じ調査を開始した。(9月までに調査結果公表)

イ 国の機関の建築物(各府省(国土交通省とりまとめ))

・ 7/29、各府省において調査を開始した。(9月までに調査結果公表)

ウ 学校施設等、病院・社会福祉施設等(文部科学省、厚生労働省)

・ 学校施設等につき、調査を行う。(7/29、都道府県教育委員会等に対し通知。11月までに調査結果公表。9月までに調査の状況について中間経過を報告)

・ 病院・社会福祉施設等につき、8月上旬までに調査を開始する。(11月までに調査結果公表)

エ その他の公共建築物(関係省庁)

・ 地方公共団体所有の施設における使用実態調査を実施する。(11月までに調査結果公表)→8月10日以降、調査を実施

第3回関係閣僚会合が開催された9/29に、まず以下の調査結果が公表された(②及び④は中間報告)。

① 公共住宅における吹付けアスベストに関する調査(国土交通省)

② 民間建築物における吹付けアスベストに関する調査(国土交通省)

③ 国家機関の建築物における吹付けアスベスト等に関する調査(国土交通省)

④ 学校施設等における吹付けアスベスト使用実態調査(文部科学省)

10/4に厚生労働省は、「厚生労働省所管公共施設吹付けアスベスト等使用実態調査」として、以下の調査結果(中間報告)を公表した。

⑤ 病院における吹付けアスベスト等使用実態調査(厚生労働省)

⑥ 社会福祉施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査(厚生労働省)

⑦ 公共職業能力開発施設における吹付けアスベスト等使用実態調査(厚生労働省)

次いで、11/29の第4回関係閣僚会合には、以下について報告がなされた。

・ 環境省関連施設[地方公共団体が設置した廃棄物処理施設等/自然公園等施設/環境大気測定局舎]におけるアスベスト使用実態調査(環境省)

・ 病院、社会福祉施設等におけるアスベスト使用実態調査(厚生労働省)の続報

・ 地方公共団体が所有する施設におけるアスベスト使用実態調査(総務省)

・ 学校施設等におけるアスベスト使用実態調査(文部科学省)

・ 農林水産省関連施設等[卸売市場/競馬場/農林水産関省係の教育機関/民間集会所等/農業関係試験研究施設/公共事業施設及び関連施設(揚排水機場等/かんがい排水施設に用いられている石綿セメント管/石綿含有アスファルト舗装)/米麦等乾燥調製施設/漁船/木材乾燥等施設]におけるアスベスト使用実態調査(農林水産省)

厚生労働省のものは⑤⑥⑦の調査の続報、文部科学省のものは④の調査の続報であり、総務省のものは8番目の調査になる。

⑧ 地方公共団体が所有する施設におけるアスベスト使用実態調査(総務省)

環境省のものは、2008/8/28と2012/1/27に、フォローアップ調査結果が公表され、後者において「吹付けアスベスト等が使用されている建築物で、飛散のおそれがあるものは確認されず、平成17年度から実施してきた使用実態の調査は完了とする。今後、吹付けアスベスト等が使用されている施設については、状態の把握を適切に行い、解体等を行う際に法令や各種マニュアル等に沿って適切な措置を講じるよう、地方公共団体に周知する」とされた。

農林水産省のものは、「調査未了の施設についても、結果が判明し次第、調査結果を取りまとめ、適宜公表」とされ、公表日は不明だが、2006年3月現在のものと思われるフォローアップ結果がまとめられているようだ。2006年9月に「農業農村整備事業等におけるアスベスト(石綿)対応マニュアル」がまとめられている。

12/27の第4回関係閣僚会合で取りまとめられた「アスベスト問題に係る総合対策」では、「使用実態調査によりアスベスト使用が明らかになった建築物について、飛散防止の措置状況等(除去された吹付けアスベストの処理状況を含む)のフォローアップを行う」こととされた。

20年前に始まった建築物におけるアスベストの使用実態調査とフォローアップがその後どうなったのか、以下で詳しくみていきたい。ただし、環境省と農林水産省のものは、フォローアップ調査が1回または2回にとどまり、今回は除外した。①~⑧の調査はいずれも3回以上フォローアップ調査が継続している。

各省のアスベスト関連情報サイトー関連情報にまとめてアクセスできず

なお、クボタ・ショック後に、以下のように関係省がアスベスト関連情報にまとめてアクセスできる特設サイトをつくったが、現在(2025/4/3)確認できる掲載情報の内容を確認しておきたい。

・ 総務省「アスベスト問題への対応について/報道資料」-2010/7/30の記事まで(2008/6/20以前の記事はリンク先が存在せず)

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/asbest/index.html

・ 文部科学省「学校施設の環境対策/アスベスト対策への取組/過去の関係通知等」-2017/9/22の記事まで(国立国会図書館ホームページへリンク)

https://www.mext.go.jp/submenu/1420594.htm

・ 厚生労働省「アスベスト(石綿)情報/報道発表資料」-2024/12/11の記事まで掲載されているが、調査関連は2010年の記事までしかない

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/houdou/index.html

・ 国土交通省「アスベスト問題への対応/記者発表等」-2016/10/7の記事まで

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/top.html

・ 環境省「石綿(アスベスト)問題への取組」-過去の報道発表-2019/11/5の記事まで

https://www.env.go.jp/air/asbestos/press_past.html

結果的に、本稿のために、このページをチェックすれば、関連するすべての情報にアクセスできるというサイトを維持・更新している省はなかった。

各省ウエブサイトの検索機能等も使い、また、全国安全センターが入手・保存している資料を含めて可能な限りチェックしたつもりではあるが、いくつか入手できていない情報の存在を確認した一方で、見逃がしている公表情報があるかもしれないことをお断りしておく。

地方公共団体(総務省)ー2016年で吹付け未除去46.5%

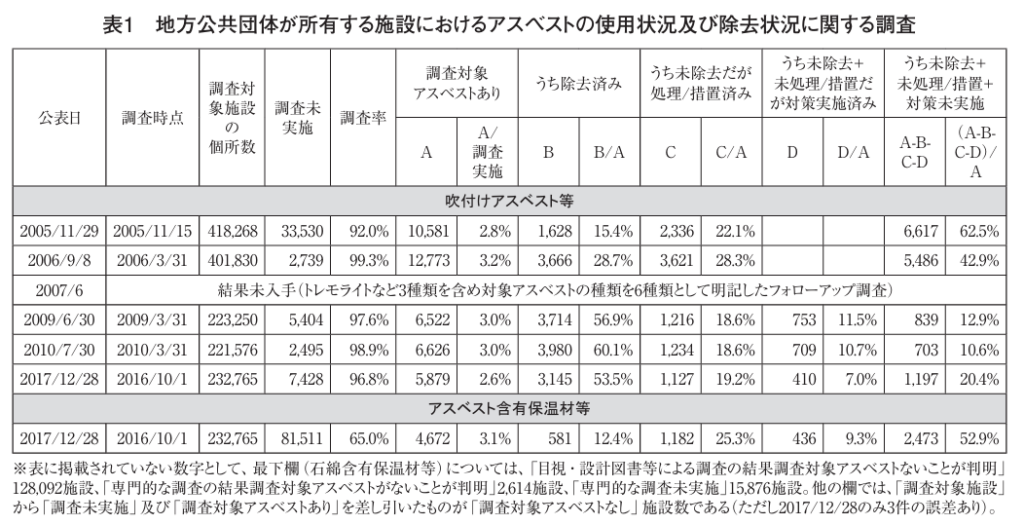

まず、唯一「除去」の経過が追える調査として、総務省による地方公共団体が所有する施設の調査について、入手できているすべてのフォローアップを含めた調査結果の主な内容を表1に示した。

より詳しい説明を、総務省が発表した内容から抜粋する。2005/11/29に示された以下の内容は、2006/9/8発表の調査でも変更されていない。

・ 対象団体-全地方公共団体

・ 対象施設-地方公共団体所有の建築物のうち1996(平成8)年度以前に竣工(改修工事を含む)した建築物

・ 対象建材-吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール

・ 報告内容

① 調査対象施設箇所数(複数の建築物で構成している施設であっても全体として1つのまとまりとして機能すると判断できる施設については1箇所として計上)

② 調査中の箇所数(アスベスト等の疑いがあるため、調査・分析等を行っている箇所数)

③ 調査結果が判明した箇所数

④ ③のうちアスベスト未使用の箇所数

⑤ ③のうちアスベスト使用の箇所数

⑥ ⑤のうち除去済み(アスベストを全部除去した箇所数)

⑦ ⑤のうち処理済み(アスベストが発散、飛散しないような防止処理(封じ込め、囲い込み)を講じている箇所数)

⑧ ⑤のうち未処理

2009/6/30発表内容から、「2017年12月に総務省行政評価局から関係省庁に対してなされた『アスベスト対策に関する調査結果に基づく勧告』や、国内で使用されていないとされていたトレモライトなど3種類のアスベストが建築物の吹付け材から検出されたことが判明したこと等を受け、対象アスベストの種類を6種類として明記したフォローアップ調査を行い2008年6月に公表した」ことがわかるが、このときの公表内容は入手できていない。少なくとも2009/6/30発表では、以下のように変更されており、2010/7/30発表でも変更はない。

・ 対象団体-全地方公共団体

・ 対象施設-地方公共団体所有の建築物のうち1996年度以前に竣工(改修工事を含む)した建築物で他省庁調査との重複を除いたもの

・ 対象建材-吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールと呼ばれているもののうち、アスベストの重量が当該製品の重量の0.1%を超えて含有するもの

・ 報告内容

① 調査が終了した箇所数(箇所の説明に変更なし)

② ①のうちアスベスト含有なし

③ ①のうちアスベスト含有あり

④ ③のうち除去済み(アスベストを全部除去した箇所)

⑤ ③のうち未除去

⑥ ⑤のうち処理済み(アスベストが発散、飛散しないような防止処理(封じ込め、囲い込み)を講じている箇所)

⑦ ⑤のうち未処理

⑧ ⑦のうちばく露のおそれがなし

⑨ ⑧のうち対策を実施済み(封じ込め、囲い込み等物理的な措置ではなく、立入禁止などの間接的な措置により被ばくを回避する対策を講じている箇所)

⑩ ⑧のうち当年度中に除去予定

⑪ ⑦のうちばく露のおそれがあるが、必要な対策(同前)を実施済み

⑫ ⑪のうち当年度中に除去予定

⑬ ⑦のうちばく露のおそれがあり、必要な対策が未実施

2017/12/28発表では、「総務省では…『石綿障害予防規則の遵守の徹底等並びに石綿等が使用されている保温材及び耐火被覆材等の使用状況の補足調査について』…要請しています。この地方公共団体における調査の結果について状況を把握するため、フォローアップ調査を実施し…調査結果がとりまとまりましたのでお知らせします」とした。以下のような内容である。

・ 対象団体-全地方公共団体

・ 対象施設-地方公共団体所有の建築物のうち他省庁調査との重複を除いたもの

・ 対象建材-①吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール、②石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材、断熱材等、で、含有するアスベストの重量が当該製品の重量の0.1%を超えるもの

・ 報告内容

吹付けアスベスト等については、当年度を翌年度にしたほかは、変更なし。

石綿含有保温材等

① 調査が実施済みの箇所数

② ①のうち目視・設計図書等による調査の結果調査アスベスト含有保温材等の使用がないことが判明した施設

③ ①のうち目視・設計図書等による調査の結果調査アスベスト含有保温材等の使用が確認された施設

④ ③のうち除去済み

⑤ ③のうち未除去

⑥ ⑤のうちばく露防止の措置済み

⑦ ⑤のうち措置未了

⑧ ⑦のうちばく露のおそれなし

⑨ ⑦のうち翌年度内に除去予定

⑩ ⑤のうちばく露のおそれがあるが必要な対策を実施済み

⑪ ⑩のうち翌年度中に除去予定

⑫ ⑦のうちばく露のおそれがあるが対策の実施未了

⑬ ①のうち目視・設計図書等による調査の結果調査アスベスト含有保温材等の使用の有無を確認できなかった施設

⑭ ⑬のうち専門的な調査の結果アスベスト含有保温材等の使用がないことが判明した施設

⑮ ⑬のうち専門的な調査の結果アスベスト含有保温材等の使用が確認された施設

→④~⑫と同内容の下位項目

⑯ ⑬のうち調査未実施施設

⑰ ⑯のうち翌年度中に専門的な調査を実施予定

表1で、石綿含有保温材等の「調査対象あり」、「除去済み」、「ばく露防止措置済み」、「対策実施済み」、「対策未実施」欄には、すべての関連項目の合計を入れた。

この調査(公共住宅)では、対策のレベルを以下のように区分している。

① 除去(全部除去)

② 処理/ばく露防止措置(アスベストが発散、飛散しないような防止処理(封じ込め、囲い込み)

③ 対策(封じ込め、囲い込み等物理的な措置ではなく、立入禁止などの間接的な措置により被ばくを回避する対策)

④ 対策未実施

各レベルの対策実施済み施設数に加えて、除去予定施設数も示されていることから、とりわけ除去を促進しようとした姿勢がうかがわれる。他方、対策未実施については、ばく露のおそれがあるが対策未実施の施設数は計上しているものの、ばく露のおそれがないが対策未実施の施設数は計上しておらず(ただし、うち対策実施済み及び除去予定の施設数は示している)、区別している。

結果的に、この調査だけが、「除去済み」の数字を追える調査である。

2017/12/28発表によれば、2016/10/1時点で、調査実施施設の2.6%(7,428施設)が吹付けアスベスト等含有ありで、うち53.5%(3,145施設)が除去済み、46.5%(2,734施設)には、ばく露防止措置(封じ込め・囲い込み)や立入禁止等の対策がとられていたとしても、吹付けアスベスト等が残されていたという結果である。後者は調査実施施設の1.2%に相当する。

また、調査実施施設の3.1%(4,672施設)が石綿含有保温材等の使用が確認され、うち12.4%(581施設)は除去済みであるが、87.6%(4,091施設)には、ばく露防止措置(封じ込め、囲い込み)や立入禁止などの対策がとられていたとしても、石綿含有保温材等が残されているという結果である(後者は調査実施施設の2.7%に相当)。加えて、目視・設計図書等による調査の結果調査アスベスト含有保温材等の使用の有無を確認できなかったのに専門的な調査未実施が調査実施施設の10.5%(15,876施設)あったことを示していることも、この調査の特徴である。

いずれも重要な結果であるが、2017/12/28発表以降、フォローアップは公表されていないように思われる。除去を促進しているように思われたのに、すべての施設からの除去を確認することなく、フォローアップを終了してしまうことには疑問が残る。

学校施設等(文部科学省)ー3.0%の学校に吹付け石綿等残る

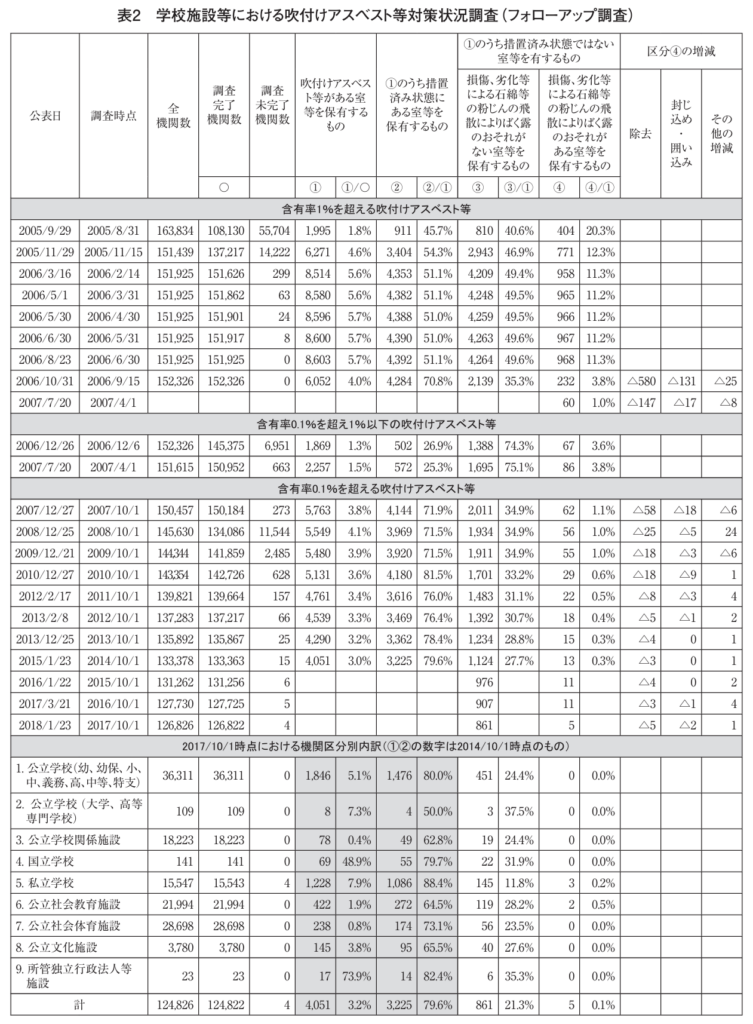

次に、文部科学省による学校施設等の調査である。入手できているすべてのフォローアップを含めた調査結果の主な内容を表2~4に示した。

含有率1%超の吹付けアスベスト等が対象

2005/7/15に文部科学大臣談話で「改めて学校施設等におけるアスベスト使用状況等の全国実態調査を実施することとした」と話し、7/29付けで関係機関に宛てて、以下のような内容で、「学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査」を依頼した(17文科施第154号)。

・ 調査対象-1996(平成8)年度以前に竣工した建築物

・ 調査建材-①吹付け石綿等(いわゆる「吹き付けアスベスト」、「吹き付けロックウール」及び「吹き付けひる石(バーミキュライト)」等と呼ばれているもので、含有する石綿の重量が当該製品の重量の1パーセントを超えるもの)、②折版裏打ち石綿断熱材(鋼板製屋根用折板等に主として結露防止等のために張り付けられたもので、石綿を含有する製品)

・ 調査内容(②~④には「室数並びに室及び通路部分のそれぞれの床面積の合計」も含まれる。)

① 吹付けアスベスト等が使用されている室・通路部分を有する機関数

② ①のうち措置済み状態(封じ込め状態[吹き付け石綿等をそのまま残し、薬剤等によりアスベスト等の表層等を固着化して、粉じんが飛散しない状態]又は囲い込み状態[吹付け石綿等が使用空間に露出しないように壁、天井等で完全に覆われ、粉じんが飛散しない状態])にある室・通路部分を有する機関数

③ ①のうち措置済み状態ではないが、吹付けアスベスト等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない室・通路部分を有する機関数

④ ①のうち措置済み状態ではなく、吹付けアスベスト等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある室・通路部分を有する機関数

例示品目以外の吹付けアスベスト等

なお、この時点では、調査建材について、「折板裏打ち石綿断熱材及び吹付けひる石(バーミキュライト)等と呼ばれているものについては、判断基準の参考となる資料を示すことができないので、調査対象建材の特定に当たっては、必要に応じて分析調査を行い、調査漏れのないように留意すること」とする一方で、吹付けアスベスト・吹付けロックウールについては30品目を具体的に例示した。その結果、例示品目以外のものが見逃されているという指摘もなされたため、以降品目例示はなくなった。

前出のように、2005/9/29と11/29に調査結果が公表されたが、「本実態調査を継続しますのでご留意願います。なお、調査継続の詳細については別途連絡します」とされた(11/29付け17文科施第273号)。9/29付け17文科施第213号には別紙2として「学校施設等のアスベスト(石綿)対策についてQ&A」も示され、「飛散のおそれはどのように判断すればよいか」、例示写真付きで解説している。

2005/12/26付け17文科施第321号で「使用実態調査表作成要領」が示された。主な変更点は、調査内容で以下についての報告等が追加されたことであろう。

⑤ ④の対策状況(使用禁止・立入制限/応急措置を実施済み)等

⑥ 前回報告時からの④の機関数の変動要因(囲い込み・封じ込めを実施したため/除去したため/その他)

この結果は2006/3/16に公表され(⑥の結果は含まれていなかった)、「平成18[2006]年度以降、対策の実施状況等について、フォローアップ調査を実施します」とされた(17文科施第438号)。

2006/3/16公表時に調査未完了だった299機関については、5/1、5/30、6/30、8/30と連続して、進捗状況の調査結果が公表されて、「すべての調査対象機関で使用実態調査は完了した」とされた。

一方、2006/6/30付け18文科施第148号で「学校施設等における吹付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査実施要領」が示されたが、主な変更点は以下のとおりだった。

⑤ 「④の対応状況等」と変更され、「対策工事中」が追加された。

⑥ 「④の機関の対策進捗状況」と変更され、「より詳細に調査し、④ではないことが判明したため」が追加

⑦ 「④の機関の対策工事の実施予定」が追加された。

⑧ 「③の機関の対策工事の実施予定」が追加された。

含有率0.1%超の吹付けアスベスト等に拡大

また、2006/9/1に規制対象を拡大する改正労働安全衛生法施行令が施行されたことを踏まえて、10/13付け18文科施第322号によって、「石綿をその重量の0.1%を超えかつ1%以下を含有する吹付けアスベスト等」を対象とした「学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査(補足調査)実施要領」が示された。

2006/10/31と2007/7/20にフォローアップ調査(含有率1%を超えるもの)、2006/12/26と2007/7/20に補足調査(含有率0.1%を超え1%以下のもの)が公表された。この間、2007/3/5付け18施施企第61号であらためて両調査実施要領が示されている。⑥の調査結果も含められるようになった。

2007/9/28付け19文科施第231号で、「使用実態調査によって判明した吹付けアスベスト等については、引き続き対策状況についてフォローアップ調査を実施すること」とし、「吹付けアスベスト等が最終的に除去されるまでは、別紙3『アスベスト対策に関する留意事項』により、適切に点検及び維持管理を行う」よう求め、両実施要領を統合した「フォローアップ調査実施要領」が示された。

調査対象には変更はなく、調査建材の①吹付け石綿等は、「石綿障害予防規則第2条第1項に定める石綿等で、建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたもの。いわゆる「吹付けアスベスト」、「吹付けロックウール」及び「吹付けひる石(バーミキュライト)」等と呼ばれているもので、含有する石綿の重量が当該製品の重量の0.1パーセントを超えるもの」とされた。②折板裏打ち石綿断熱材には変更はない。報告内容の⑤~⑧が以下のように再編された。

⑤ 調査区分④の対応状況等

⑥ 調査区分④の機関の対策進捗状況と対策完了予定時期(含有率1%を超えるもの)

⑦ 調査区分④の機関の対策進捗状況と対策完了予定時期(含有率0.1%を超え1%以下のもの)

⑧ 調査完了予定時期と理由(含有率0.1%を超え1%以下の④のものの使用実態調査が完了していない場合)

最終的に除去されるまでフォローアップ

最終的に除去されるまでの点検・維持管理の「留意事項」は、2005/11/29付け17文科施第273号ですでに示されていた内容であるが、「除去」に関わる部分のみ以下に掲げる。

① 調査区分④に分類されるものの取扱い-損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのあるものが確認された場合、まず、ばく露しないように部屋等を立ち入り禁止にすることなどが必要である。また、併せて、関係部局と連携しつつホームページ等での公表や関係者への説明を行う。そのうえで、吹付けアスベスト等の劣化、損傷の状態、当該施設の利用状況、代替施設の確保の可能性、対策工事の実施時期及び維持管理体制等を総合的に勘案して、関係部局と連携しつつ「除去」、「封じ込め」、「囲い込み」などの適切な工法を選択し対策工事を実施する。この場合、「除去」が粉じんの飛散防止の方法として、もっとも効果的であり、損傷、劣化の程度の高いもの、基層材との接着力が低下しているもの、振動や漏水のあるところに使われているもの等については、「除去」を選択する。

② 調査区分③に分類されるものの取扱い-損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないものの場合であっても、児童、生徒及び学生等のボール遊びや、経年による劣化、損傷等によりアスベスト層が破損すると、石綿等の粉じんが飛散するおそれがあるなど、将来的に飛散する可能性がないとはいえない。このため、最終的に吹付けアスベスト等が除去されるまでの間、児童、生徒、学生、教職員及び保護者等にそのことを周知するとともに、吹付け材の表面の状態及び使用状況等の点検・維持管理を行う。また、安安全・安心な環境の確保に万全を期すという観点から、維持管理を行った上で、運営面にできるだけ支障をきたさないよう考慮して、計画的に除去を行うなどの対策を講じる。

③ 調査区分②に分類されるものの取扱い-既に「封じ込め」又は「囲い込み」により措置されているため、直ちに石綿等の粉じんが飛散することはないと考えられるが、将来的に飛散する可能性がないとはいえないため、最終的に吹付けアスベスト等が除去されるまでの間、封じ込め面の状態や囲い込み材の状態等について点検・維持管理を行う。また、安全・安心な環境の確保に万全を期すという観点から、改修工事等が行われる場合に併せて除去することも検討する。

このフォローアップ調査結果は2007/12/27に公表され、「対策状況のフォローアップ調査を継続して実施」することとされた。

トレモライト等含めた6種類のアスベスト対象

その後、2008/2/15付け19文科施第419号で、以下のように指示された。

「石綿の種類は6種類あるとされていますが、建材等に使用された石綿は、主にアモサイト、クリソタイル及びクロシドライトとされてきたこと等から、分析調査において、アクチノライト、アンソフィライト及びトレモライト(以下『トレモライト等』という。)を対象としていない場合が見受けられること、また、最近になって、建築物における吹き付け材からトレモライト等が検出された事案があることが判明しました。

このため、今般、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長から、トレモライト等を含む石綿の分析調査の徹底等のため、『石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について』(平成20年2月6日付け基安化発第0206003号が通知されたところです。ついては、厚生労働省通知に基づき、…石綿6種類の使用の有無の分析調査の徹底が図られるようお願いします。」

2007/12/27公表時点で調査未完了であった273機関の完了状況、トレモライト等の分析調査が必要になった機関についての調査指示及び結果公表(表1では省略)があった後、2008/9/12付け20文科施第250号であらためて「学校施設等における吹付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査実施要領」が示され、報告内容の⑤~⑧が以下のように再編された。

⑤ 調査区分④の対応状況等(使用禁止・立入制限等の応急対策を実施済み/対策工事中)[今回調査で調査区分④がある場合]

⑥ 調査区分④の機関の対策進捗状況等(囲い込み・封じ込めを実施したため(一部除去を含む)/全て除去したため/分析調査の徹底等により④ではないことが判明したため/分析調査の徹底等により④であることが判明したため/経年劣化等により新たに④が判明したため/その他)[前回調査(今回の場合は2007/12/27公表・2007/10/1時点)で調査区分4に計上していた機関]

⑦ 使用実態調査未完了機関の対応状況(使用実態調査完了予定時期とその理由)

このフォローアップ調査結果は2008/12/25に公表された(調査時点2008/10/1)。「『石綿等の分析調査の徹底』により再分析調査が必要となったものの調査未実施の機関が11,544機関含まれているため、調査完了率は前回より低下」と説明された。

フォローアップ調査公表は2017年度が最後

以降、2010年度まで毎年、前年10/1時点で調査未完了であった機関の年度末時点での完了状況(表1では省略)、また、2017年度まで毎年、10/1時点の状況の公表が続けられ、そのたびに「調査実施要領」が示されている。

2015年度の調査以降、「各機関における対策が進んできていることから本調査の進捗状況を反映し、今回から、フォローアップ調査の対象機関を、前回調査において、調査中の機関、措置済状態ではないもの(調査区分「③」、「④」)を保有している機関及び新規開園した幼保連携型認定こども園のみとし,それ以外の機関については,調査票の提出を要しないこと」とされた(ただし、新たに措置済み状態ではない吹付け石綿等の保有が確認された場合は、調査票を提出)。この結果、表2中の調査区分②及び③の機関数が公表されなくなった。

また、細かいことでは、2008/09年のフォローアップ調査依頼では、「吹付けアスベスト等が最終的に除去されるまでは、別紙3『アスベスト対策に関する留意事項』により、適切に点検及び維持管理を行う」よう求める文言が維持されたが、以降、「学校施設等におけるアスベスト等については、下記…及び別紙3『アスベスト対策に関する留意事項』に基づき適切な対応」を求めるという文言に変わっている。

2018/1/23に、2017/10/1時点のフォローアップ調査結果が公表され、調査未完了4機関については当年度中に調査完了予定、調査区分④保有5機関については使用禁止等の応急措置を実施済みと報告され、以降のフォローアップ調査は行われていないようである。

調査未完了機関及び調査区分④(措置済み状態ではなく、損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがある室等を有する)の機関がなくなればフォローアップ調査の目的は完了という立場になったように思われる。

残存吹付けアスベスト等の推計

調査区分④とされた機関数の変動の理由は、表2の「調査区分④の増減」欄で確認できる。数字のある2006/9/15時点から2017/10/1時点までを合計すると、除去で878機関減、封じ込め・囲い込みで190機関減、その他により5機関減、計1,073機関減少である。除去と封じ込め・囲い込み合計のうち除去の比率が82.2%になっていることは注目される。封じ込め・囲い込みされた機関は、調査区分②(措置済み状態にある)に計上されているだろう。

調査区分①②③の機関数が減少している主な理由は除去であろうと思われるが、増減の理由が調査されていないので、確認することができない。

2017/10/1時点における調査区分④の5機関については、「使用禁止等の応急措置を実施済み」とされているので、この時点で吹付けアスベスト等が残されている可能性がある。2017/10/1時点における調査区分③(措置済み状態ではないが、ばく露のおそれなし)の861機関には残されている。調査区分②(措置済み状態にある)は、2017/10/1時点の数字が公表されておらず、最新の数字は2014/10/1時点の3,225機関であり、残されている可能性がある。これら(②③④)を合計すると4,091機関で、2014/10/1時点の調査区分①(吹付けアスベスト等あり)の4,051機関より多い。これは、重複があるためで、2007~2014年度の重複率(①/(②+③+④))の平均約92%で割り戻すと、推計①は3,764機関と推計され、2017/10/1時点の全機関数126,826の3.0%となる。この時点でも、2014/10/1時点と同じく、全機関の3.0%に吹付けアスベスト等が残されていた可能性があるということである。

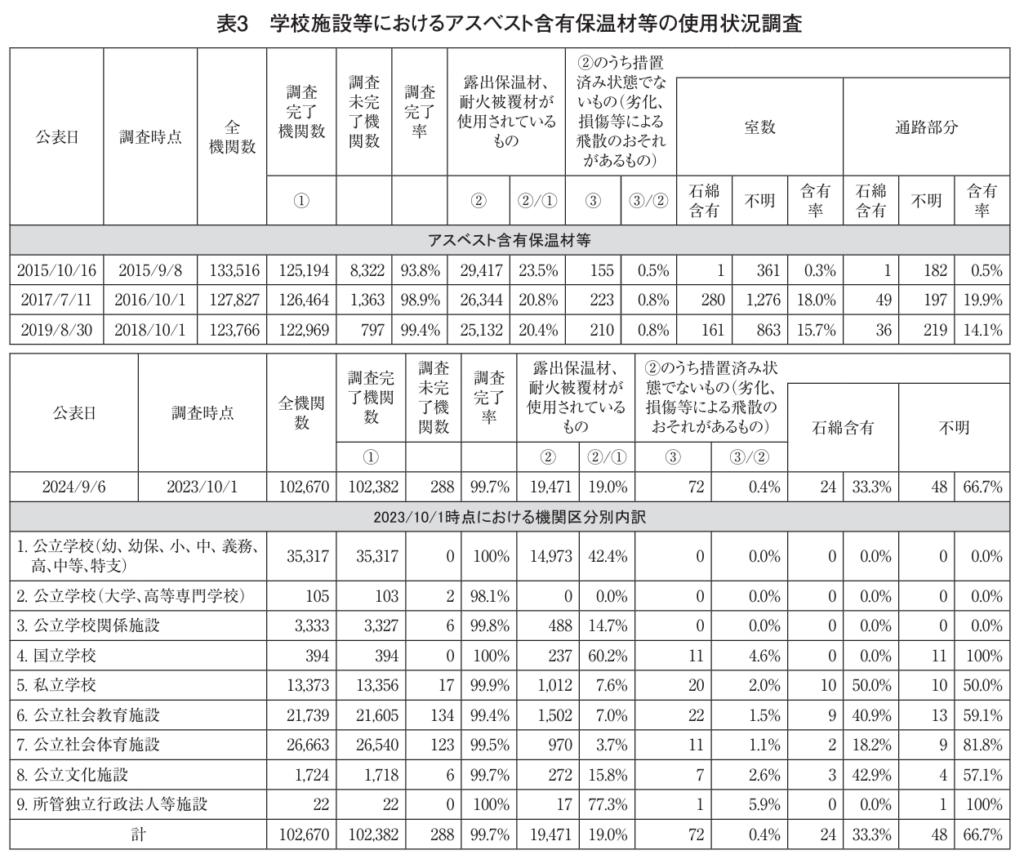

石綿含有保温材等の調査も追加

一方、2014/7/14付け26文科施第197号「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)について(依頼)」、12/16付け大臣官房文教施設企画部施設企画課事務連絡「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)の調査票の再確認について(依頼)」、2015/7/7付け同事務連絡「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)のうち、応急処置の対応状況についての確認(依頼)」が相次いで示され、2015/10/16に最初の調査結果が発表された(調査時点は2014/10/1としていたが、再確認等に時間を要したため2015/9/8までの対応状況)。その後、2016/10/1、2018/10/1及び、2023/10/1時点の調査も行われて、結果が公表されている。

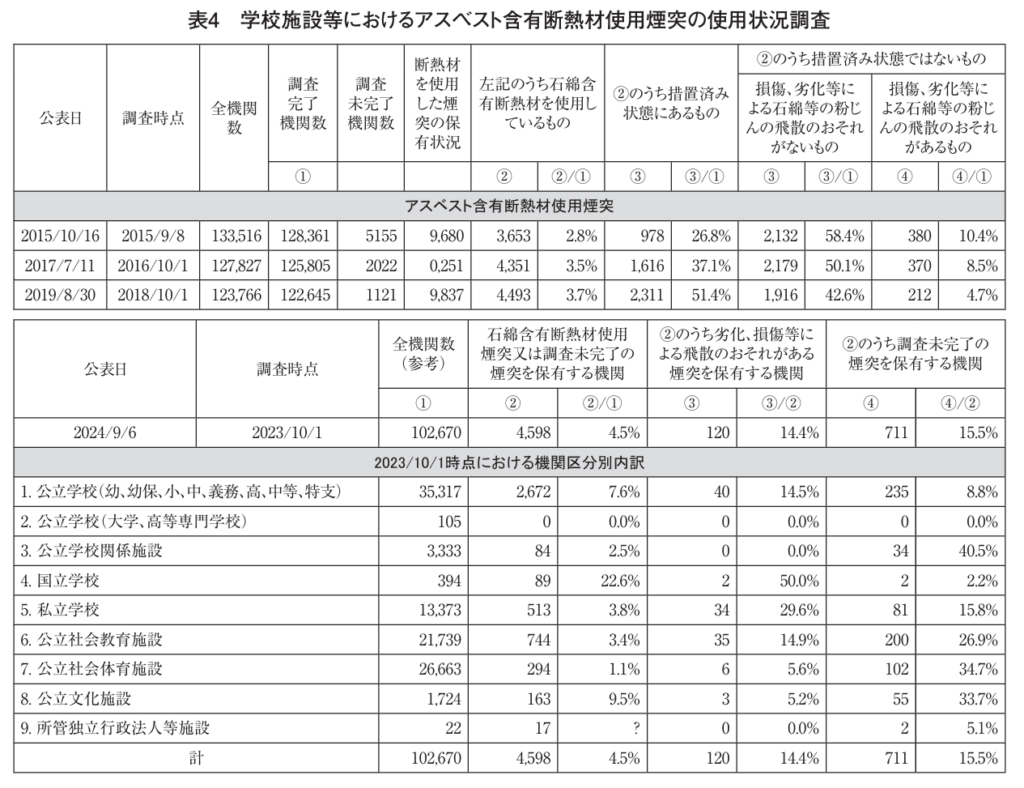

「石綿障害予防規則の改正(平成26年3月)により、同規則第10条の規制対象として、これまでの吹付けアスベスト等に加え、新たに『石綿を含有する張り付けられた保温材、耐火被覆材、断熱材(以下、「石綿含有保温材等」という。)』が追加されたことから、特に飛散性の高い室内等に露出して設置されている保温材や耐火被覆材(以下『保温材等』という。)及び煙突用断熱材の使用状況について調査したもの」とされている。

最後の調査では調査対象及び結果公表のかたちに変更があり直接の比較はできないが、「室内等に露出した保温材等の使用状況」と「煙突用断熱材の使用状況」に分けて発表されており、前者の結果を表3、後者の結果を表4に、要約したかたちでまとめて示した。調査内容の詳しい説明は省略するが、地方公共団体の調査内容とは異なっている。

吹付けアスベスト等も含めて、最終的に除去されるまでフォローアップを継続することが望まれる。

非飛散性石綿含有成形板等は対象外

さらに、2010/10/27付けで文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課長事務連絡「非飛散性アスベスト含有成形板の除去に係る留意事項」が示されているが、除去する際の法令順守等を求めただけで、使用実態調査は指示していない。例えば、2013/12/25の吹付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査結果の発表では、同事務連絡により適切に対応すること、及び、以下のように指示している。

・ また、煙突については、特に建材の劣化が激しい場合があるので、「煙突内部に使用される石綿含有断熱材における除去等について」(平成24年9月13日厚生労働省通知)も参照すること。

・ なお、アスベストはその繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれており、通常の使用状態では、板状に固めた建材の危険性は低いと考えられるが、アスベストを含有するボード類、床材及び保温剤(煙突等)等の非飛散性アスベスト含有成形板等についてもその状態等について点検・維持管理を行うこと。[実態調査の指示ではない。]

他の調査共通ー調査対象の変遷と調査内容

全調査共通の調査対象の変遷

ここまで学校施設等における調査についてやや詳しく書いてきたのは、ほとんどの関係情報がいまも入手できることに加えて、すべての調査に共通する調査対象の変遷と、調査内容の基本的相違について、理解していただくためである。

調査対象の変遷については、以下のように整理することができ、地方公共団体の調査も含めて共通している。

① 2005年に石綿含有率1%超の吹付けアスベスト等を対象としてはじまった(学校施設等については折板裏打ち石綿断熱材も対象とされた)が、

② すぐに、例示品目以外の吹付けアスベスト等が見逃されているとの指摘がなされ、

③ 2006年には労働安全衛生法施行令改正による規制対象の拡大に伴い、石綿含有率0.1%超の吹付けアスベスト等に拡大され、

④ 2008年にはマスコミ報道等により、トレモライト等3種類のアスベストが見逃されてきたことが指摘されて、あらためて種類のアスベストすべてが対象であることが確認され、

⑤ 2014年には石綿障害予防規則改正による規制強化に伴い、アスベスト含有保温材等(保温材・耐火被覆材・断熱材)も追加された(学校施設等については保温材等と煙突用断熱材として調査)。

⑥ しかし、非飛散性アスベスト含有成形板等は対象とされていない。

他の調査では「除去」も「措置済み」

調査内容については、既述の地方公共団体の調査以外は、以下が基本になっていると言える。

① 調査対象アスベストあり

② ①のうち措置済み

③ ①のうち措置済みではないが、損傷、劣化等によるばく露のおそれなし

④ ①のうち措置済みではなく、損傷、劣化等によるばく露のおそれあり

この基本のうえに各省独自の調査内容もあり、学校施設等についてみれば、吹付けアスベスト等のある室・通路部分の数・面積や、調査区分④の増減理由も調査されている。他方、学校施設等における保温材等の調査内容は独自のものになっている。

学校施設等を含めて、調査区分④をなくすことがフォローアップの主な目的になっていると言える。

ただし、学校施設等では「措置済み」を「封じ込め又は囲い込み」として明確に「除去」を除いているのに対して、他の調査では「措置済み」に「除去」を含めるか「除去等の措置(対策実施)済み」として、「除去」が除かれていないのである。したがって、「封じ込め又は囲い込み」等の「措置済み」とされていたとしても、調査対象アスベストが残されているものをフォローアップすることができない。

以下では、他の調査の結果の主要な結果を示すが、調査内容についての詳しい説明は省略する。

病院ー約2割の病院に残る可能性

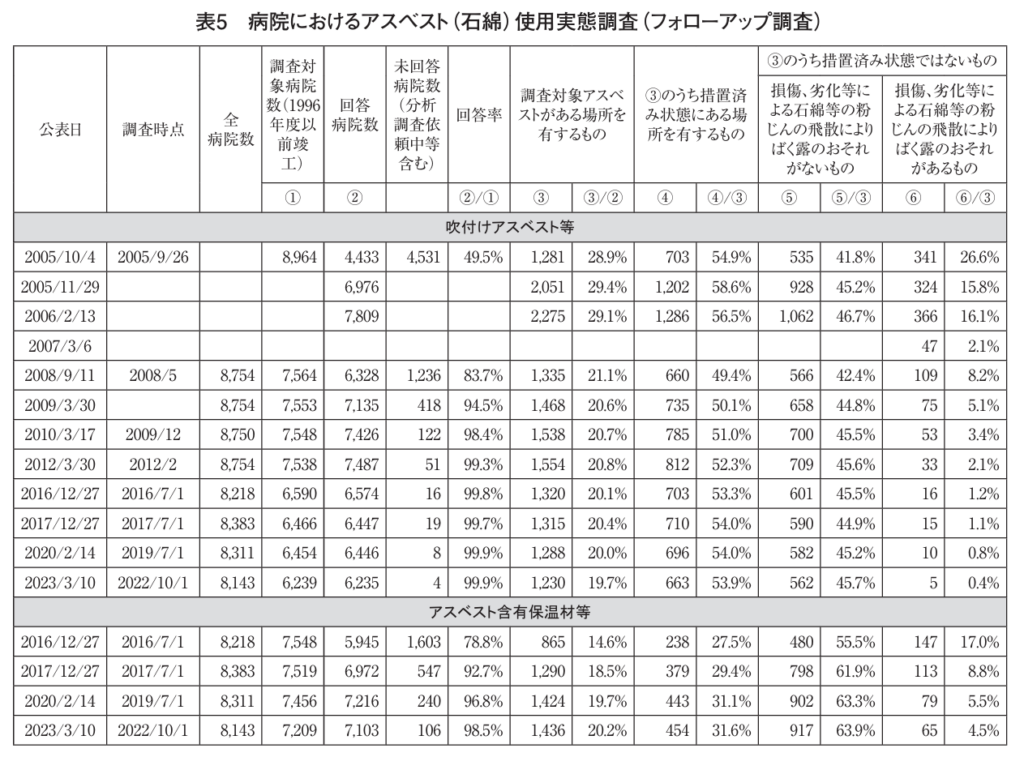

厚生労働省による病院の調査について、入手できているすべてのフォローアップを含めた調査結果の主な内容を表5に示した。

吹付けアスベスト等については、2022/10/1時点の調査結果が直近のものである。表5中の区分④の病院は5まで減少しているものの、表5から以下のように分析することできる。回答病院数(②)6,235のうちの、調査対象アスベストがある場所を有するもの(③)のうち、措置済み状態ではないもの(⑤+⑥)567には吹付けアスベスト等が残されており、これは回答病院数の9.1%に相当する。「封じ込め又は囲い込み」で吹付けアスベスト等が残されているものは、「措置済み」(④)663から「除去」を差し引いた数になるが、調査結果に情報が含まれていない。最大-「除去」が0だとすると-663と567を足した1,230(③)=回答病院数の19.7%に吹付けアスベスト等が残されている可能性がある。

アスベスト含有保温材等についても、2022/10/1時点の調査結果が直近のものであり、回答病院数(②)7,103のうちの、調査対象アスベストがある場所を有するもの(③)のうち、措置済み状態ではないもの(⑤+⑥)982には吹付けアスベスト等が残されており、これは回答病院数の13.8%に相当する。「封じ込め又は囲い込み」で吹付けアスベスト等が残されているものは、「措置済み」(④)454から「除去」を差し引いた数になるが、調査結果に情報が含まれていない。最大-「除去」が0だとすると-454と982を足した1,436(③)=回答病院数の20.2%に吹付けアスベスト等が残されている可能性がある。

社会福祉施設等ー学校施設等と同じ約3%

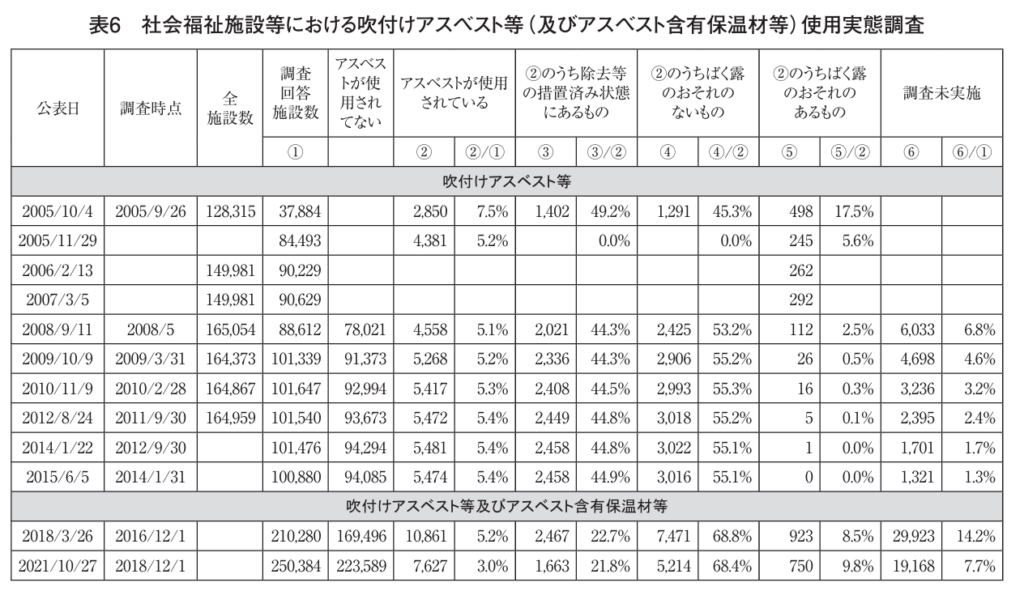

厚生労働省による社会福祉施設等の調査について、入手できているすべてのフォローアップを含めた調査結果の主な内容を表6に示した。

この調査では、2016/12/1時点の調査からアスベスト含有保温材等も調査対象に加えられてから、吹付けアスベスト等及びアスベスト含有保温材等を合わせた調査結果として公表されるようになっており、2018/12/1時点の調査結果が直近のものである。回答施設数(①)250,384のうちの、調査対象アスベストが使用されているもの(②)のうち、措置済み状態ではないもの(④+⑤)5,964には調査対象アスベスト等が残されており、これは回答施設数の2.7%に相当する。「封じ込め又は囲い込み」で吹付けアスベスト等が残されているものは、「措置済み」(③)1,663から「除去」を差し引いた数になるが、調査結果に情報が含まれていない。最大-「除去」が0だとすると-1,663と5,964を足した7,627(②)=回答病院数の3.0%に吹付けアスベスト等が残されている可能性がある。

なお、表6中の区分⑤は、吹付けアスベスト等については、2014/1/31時点で0を達成してはいる。2018/12/1時点では750残っており、隔年でフォローアップが行われているようにみえていたのだが、それ以降、発表が見当たらない状況である。

公共職業能力開発施設等/公共賃貸住宅ー早々にフォローアップ打ち切り?

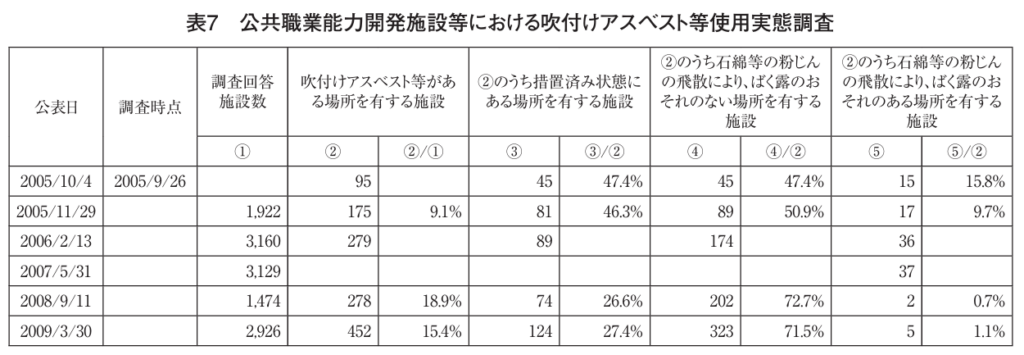

厚生労働省による公共職業能力開発施設等の調査について、入手できているすべてのフォローアップを含めた調査結果の主な内容を表7に示した。

2009/3/30発表の調査結果が直近のもので、今回取り上げた調査のなかでもっとも早くフォローアップが打ち切られているようだ。吹付けアスベスト等のみが対象で、アスベスト含有保温材等についての調査は行われていない。

2009/3/30発表時点で、回答施設数(①)2,926のうちの、吹付けアスベスト等がある場所を有するもの(②)のうち、措置済み状態ではないもの(④+⑤)328には吹付けアスベスト等が残されており、これはー回答施設数の11.2%に相当する。「封じ込め又は囲い込み」で吹付けアスベスト等が残されているものは、「措置済み」(③)124から「除去」を差し引いた数になるが、調査結果に情報が含まれていない。最大-「除去」が0だとすると-124と328を足した452(②)=回答病院数の15.4%に吹付けアスベスト等が残されている可能性がある。

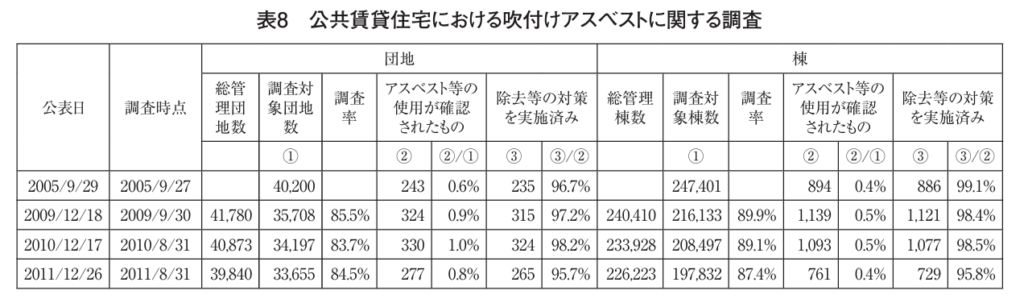

国土交通省による公共賃貸住宅の調査について、入手できているすべてのフォローアップを含めた調査結果の主な内容を表8に示した。

2011/8/31時点の調査結果が直近のもので、公共職業能力開発施設等に次いで、フォローアップが早く打ち切られているようだ。吹付けアスベスト等のみが対象で、アスベスト含有保温材等についての調査は行われていない。1996(平成8)年度以前に施工された公営・公社住宅等及び1991(平成3)年までに管理開始されたUR住宅が対象とされている。

2011/8/31調査時点で、調査対象団地数(①)33,655のうちの、吹付けアスベスト等の使用が確認されたもの(②)のうち、除去等の対策を実施済みでないもの(②-③)12には吹付けアスベスト等が残されており、これは回答施設数の0.0%に相当する。「封じ込め又は囲い込み」で吹付けアスベスト等が残されているものは、「対策実施済み」(③)265から「除去」を差し引いた数になるが、調査結果に情報が含まれていない。最大-「除去」が0だとすると-265と12を足した277(②)=回答施設数の0.3%に吹付けアスベスト等が残されている可能性がある。

国家機関の建築物等ー対応が最も進んでいる?

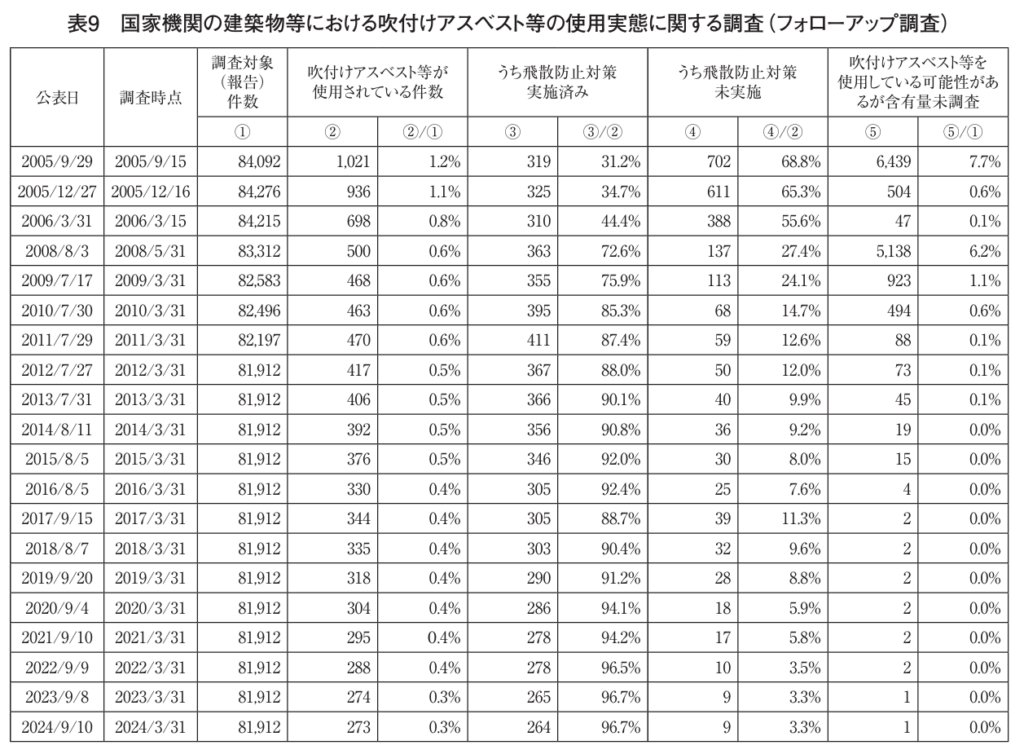

国土交通省による国家機関の建築物等の調査について、入手できているすべてのフォローアップを含めた調査結果の主な内容を表9に示した。

毎年フォローアップ調査が継続されているが、吹付けアスベスト等のみが対象で、アスベスト含有保温材等は対象とされていない。各省庁の所管する建築物等のうち、国有財産(行政財産に限る)に該当するものが対象とされている。

2024/3/31時点の調査結果が直近のものであり、調査対象件数(①)81,912棟のうちの、吹付けアスベスト等が使用されている件数(②)のうち、飛散防止対策未実施(④)9棟には吹付けアスベスト等が残されており、これは調査対象件数の0.0%に相当する。「封じ込め又は囲い込み」で吹付けアスベスト等が残されているものは、「飛散防止対策実施済み」(③)264棟から「除去」を差し引いた数になるが、調査結果に情報が含まれていない。最大-「除去」が0だとすると-264と9を足した273棟(②)=調査対象件数の0.3%に吹付けアスベスト等が残されている可能性がある。また、「吹付けアスベスト等を使用している可能性があるが含有量未調査」(⑤)にも吹付けアスベスト等が残されている可能性があるが、1棟(0.0%)である。

民間建築物ー対応が最も遅れている?

国土交通省による民間建築物等の調査について、入手できているすべてのフォローアップを含めた調査結果の主な内容を表10に示した。

こちらも毎年フォローアップ調査が継続されているが、吹付けアスベスト等のみが対象で、アスベスト含有保温材等は対象とされていない。1956(昭和31)年から1989(平成元)年までに施工された民間の建築物のうち大規模(概ね1,000平方メートル以上)の建築物が対象とされている。

2024/3/7時点の調査結果が直近のものであり、調査対象建築物(①)259,866棟のうちの、最初の報告時点で露出してアスベスト等の吹付けがされていると報告された建築物(③)のうち、未対応の建築物(④=②-③として算出)2,545棟には吹付けアスベスト等が残されており、これは調査対象件数の2.7%に相当する。「未対応」の③に対する割合は17.0%であって、今回取り上げた調査のなかでもっとも対応が遅れていると言えそうである。

「封じ込め又は囲い込み」で吹付けアスベスト等が残されているものは、「指導により対応(除去、封じ込め又は囲い込みのいずれかの対策の実施)済みの建築物」(④)12,391棟から「除去」を差し引いた数になるが、調査結果に情報が含まれていない。最大-「除去」が0だとすると-12,391と2,545を足した14,936棟(③)=調査対象建築物の5.9%に吹付けアスベスト等が残されている可能性がある。

全調査の総括ー残された石綿等の実態不明

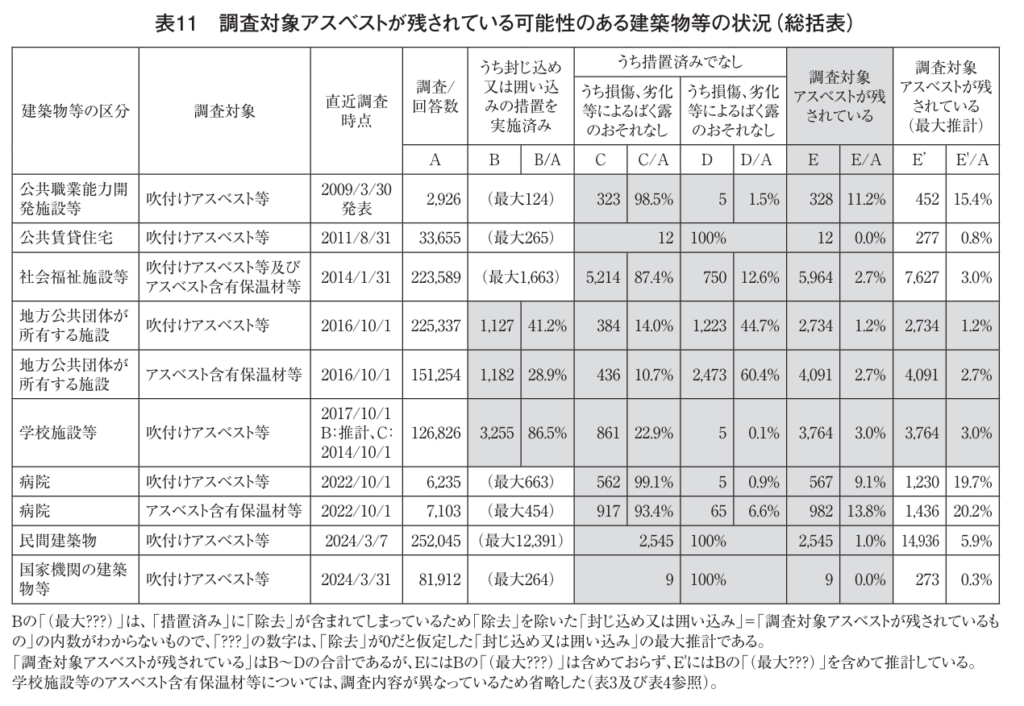

以上調査結果から分析してきた、各調査の直近の調査時点における、「調査対象アスベストが残されているもの」及びその調査/回答建築物数に対する比率を総括したものが表11である。

「地方公共団体が所有する施設」は唯一、「除去済み」及び「調査対象アスベストが残されているもの」を追跡することができるものの、2016/10/1時点を最後にフォローアップがなされていない。

「学校施設等」については、何とか「調査対象アスベストが残されているもの」を推計してみたが、これも2017/10/1時点以降のフォローアップがなされていない。

他の調査については、「封じ込め又は囲い込みの措置を実施済みでないもの」(表11中のC及びD)は追跡できるので、表11では、これのみを「調査対象アスベストが残されているもの」とした数字と、「除去」が0だと仮定した「封じ込め又は囲い込みの措置を実施済み」の最大数も含めて「調査対象アスベストが残されているもの」とした数字の二つを掲げている。

結論として、吹付けアスベスト等及びアスベスト含有保温材等に限っても、いまも建築物に残されている実態はこれまでの調査からは不明と言わざるを得ない。数字はばらついているが、とりわけ病院と公共職業能力開発施設等の数字は他と比較してかなり高い数字である。

国際的動向ー「すべての石綿等を除去」へ

なぜ、「最終的に除去されるまで」追跡されないのだろう。

クボタ・ショックを挟んで2005/2/24に公布、7/1に施行された石綿障害予防規則は、第10条第1項で「事業者はその労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない」と規定した。後に、「労働者を就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等」に対象が拡大され、また、別項で一定の建築物貸与者にも共用部分について同様の義務を規定した。施行通達(基発0318003号)では、「天井裏等通常労働者が立ち入らない場所に吹付けられた石綿等で、建材等で隔離されているものは含まない」とされた。

各使用実態調査に、管見の限りではこの規定に基づく(または準拠する)ものと言及したものは見当たらないが、例えば学校施設等の調査対象に石綿含有保温材等が追加された理由には、同規定の対象に追加されたことが挙げられている(12頁参照)。すべての調査にこの規定の取り扱いが影響を与えていると言ってよいだろう。①調査対象が吹付け石綿等(及び綿含有保温材等)に限定されたこと、②損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるときのみに「措置」を求めること、③除去だけでなく封じ込め又は囲い込みも「措置済み」とされてしまった理由であると考えられる。

当時、石綿則案に対して石綿対策全国連絡会議は、いずれの措置が適切であるかを判断するための基準を示すことを求めたが、除去について、施行通達に8頁右段15~19行目と同じ趣旨が示されてはいるものの(文末は「[除去]によることが望ましい」)、事業者の判断に委ねられた。また、除去以外の措置が講じられた場合には講じられた措置の時期・内容及び将来の除去計画等についての表示を求めたが、「施工記録等の情報を設計図書と合わせて保存することが望ましい」とされるにとどまった。

当時は、国際的にも、損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがない場合には、除去するよりも封じ込め又は囲い込みにより「その場で」管理する方がよいとする考え方があった。

しかし、国際的に状況は大きく変わっている。

オーストラリアのアスベスト・シリカ安全・根絶機関(ASSEA)は、「『建物内のアスベストは維持管理されていればその場に留めておくことができる』から『その場にあるアスベストは健康・財政上のリスクを増大させる継続的な負債である』へと政府・企業及びより幅広いコミュニティ内で考え方を変えることによって、建物からアスベストを除去する動機を生み出す」必要性を強調している(前月号42頁)。

欧州議会は2021/10/20に欧州委員会に対して「すべての除去のための欧州戦略(ESRAA)」「国のアスベスト除去戦略のための欧州枠組み指令」等を求める決議を採択し(2021年12月号)、欧州委員会は、「アスベストのない未来に向けた取り組み:アスベストと健康リスクに対処する欧州のアプローチ」と題した2022/9/28の通知で、「建物内のアスベストのスクリーニング及び登録に関する立法提案を提示するとともに、加盟国に対してアスベスト除去のための国家戦略の策定を求める予定である」等とした(ただし、まだ実行されていない-2022年12月号)。これらは、「すでに使用されているアスベスト含有部品・材は、修理、維持、封じ込め、囲い込みまたは遮蔽するのではなく、安全に除去及び廃棄しなければならない。それゆえ、アスベストの囲い込み及び封じ込めは禁止されなければならない」等とする欧州労働組合連合(ETUC)等の意見を踏まえたものでもある(2021年4月号)。

イギリスの下院労働・年金委員会も、現行のアスベスト管理規則が良好な状態で攪乱されそうにないアスベスト含有物質はその場所に残しておくことを容認していることへの労働組合や専門家らの批判等を踏まえて、アスベスト管理を個々の義務保持者に委ねる一連の規制に依存するだけでは不十分であるとして、長期的アスベスト除去のための政府横断的かつ「システム全体にわたる」戦略が必要である等とする勧告を、2022/4/21に安全衛生庁(HSE)に対して行った(2022年7月号)。残念ながらHSEは勧告を受け入れていないが、アスベスト管理規則は、封じ込め等の措置の場合でも、リスクアセスメントの実施や除去するまでの管理計画の策定・実施等を規定している(2012年12月号)。

封じ込め又は囲い込みを「措置済み」とする発想はもはや時代遅れと言わざるを得ない。さらに、それは吹付けや保温材等のいわゆる「飛散性[friable=本来の意味は破砕性]アスベスト」だけでなく、すべてのアスベスト含有製品を対象にした国際的な考え方だということである(ETUCは、「リスクのレベルを決定するための飛散性及び非飛散性アスベスト含有物質という概念はもはや使うべきではない」とも言っている)。

事前調査に関する規定の整備ー石綿則・大防法の拡充・整合化

他方、わが国の法規制でも、この間一定の進展がみられている。使用実態調査との関連でもっとも重要なことは、とりわけ2020年の石綿則及び大気汚染防止法の改正によって、建築物等の解体等作業/工事を行う際の石綿等の使用の有無の事前調査に関する規定が拡充及び整合化が図られたことだと思われる。具体的には、以下のとおりである。

① 調査対象は、吹付け石綿及び石綿含有保温材等に限らず、石綿含有成形板等も含めたすべての石綿含有建材とされた。

② 設計図書等の文書を確認する方法及び目視により確認する方法によるという事前調査の方法を明確化した。事前調査により石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときには分析による調査が必要とされる。また、目視が可能となった時点での調査の実施についても規定した。

③ 調査者の資格要件を新設し、適切に事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働/環境大臣が定める者として、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30[2018]年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)に規定する調査者又は同等以上の能力を有すると認められる者に事前調査を行わせなければならないこととした。

他にも、事前調査の結果の保存、掲示、一定規模以上の建築物等については事前調査結果等労働基準監督署/都道府県等への報告等についても規定しているが、③のみが2023/10/1から、他はそれ以前に施行されている。

環境省の施行通知(環水大大発第2011301号)は、「改正の趣旨」を以下のように説明している。「平成25年の法改正から5年が経過し、法の施行状況を検討した結果、飛散性が相対的に低いことからこれまで規制対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散するおそれがあることが判明した。また、平成25年の法改正により導入された事前調査における特定建築材料の見落としや、特定粉じん排出等作業における特定建築材料の取り残しによって、解体等工事に伴い石綿を飛散させた事例が確認された。このため、こうした課題に対応し、解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、以下の改正を行うこととしたものである」。

石綿則では、前出の第10条は「労働者が石綿等の粉じんにばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置」、上記の事前調査等は「解体等の業務に係る措置」と区別されているが、第10条の対象もすべての石綿含有建材に拡張されてしかるべきであるし、そもそも第10条の使用者の義務の履行確保の前提となる石綿等の使用の有無の調査の妥当性を担保する規定が2020年の石綿則及び大気汚染防止法の改正によってようやく整えられたと言うべきである。

建築物石綿含有建材調査者ー当初は「平時の調査」が目的

実際、建築物石綿含有建材調査者制度は2013/7/30に初めて国土交通省によって制度化されたもので、報道発表資料で以下のように説明された。

「民間建築物における吹付け石綿等の対策については…昭和31年頃から平成元年に施工された延べ面積が概ね1,000m2以上である建築物を対象に使用実態把握と飛散防止対策の徹底をお願いしてきたところです。また、平成19年12月には、総務省による石綿対策に関する調査の結果に基づき、1,000㎡未満の民間建築物及び平成2年以降に施工された民間建築物について、的確かつ効率的な把握方法を検討するよう勧告がなされました。

これらを踏まえ、社会資本整備審議会建築分科会アスベスト対策部会において、今後の民間建築物の石綿対策について審議いただき、今後の石綿実態調査を進めるにあたっては、『本格実施のための環境整備を行うことが重要』であり、『特に、建築物調査者の育成等について先行的に検討』することとされ(平成21年6月12日、第5回アスベスト対策部会)、これを受けた具体の対応についてワーキンググループを設置し検討を進めてきたところです。

この度、これらの検討結果を受け、『建築物石綿含有建材調査者講習登録規程』(平成25年7月30日公示[国土交通省告示第748号])を定め、一定の要件を満たした機関を国土交通省に登録し、当該機関が行い講習を修了した者に建築物石綿含有建材調査者の資格を付与する制度を創設しました。これにより、中立かつ公正に専門的な調査を行うことができる調査者の育成を図ってまいります。」

すなわち、当初は、建築物等の石綿使用実態調査-とりわけ国土交通省による民間建築物の石綿使用実態調査の対象建築物の拡充、中立かつ公正に専門的な調査を担保する調査者の育成が目的であったことが確認できる。

これが、2018/10/23に前出の厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号によって、新たな3省共管の制度の創設に至った。以下も、国土交通省の報道発表資料の説明である。

「国土交通省においては、平成25年7月に旧制度を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有調査者の育成を図ってまいりました。

一方で、厚生労働省及び環境省においては、労働安全衛生法及び大気汚染防止法に基づく建築物の解体作業等に係る調査に際し、一定の知見を有する等の者が当該調査を行うよう、周知啓発等を推進してまいりました。

これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物等の解体工事の増加が見込まれる状況を踏まえると、調査に携わる者の育成を一体的に行うことが効果的かつ効率的であることから、本日、旧制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の調査者講習制度に関する告示を制定することとしました。」

実際には、旧制度と同じく実地研修・口述試験が必要な「特定建築物石綿含有建材調査者」に、講義・筆記試験だけでよい「建築物石綿含有建材調査者」が追加され、さらに2020/7/1に規定が改正されて、後者が「一般建築物石綿含有建材調査者」に名称変更されるとともに、「一戸建て等石綿含有建材調査者」が追加された(2023/3/27には「工作物石綿含有建材調査者」も追加)。

こうした経過を踏まえても、各省による建築物の石綿使用実態調査に建築物石綿含有建材調査者が活用されてしかるべきなのだが、いずれの調査でも採用されていない。国土交通省自体がいまだに、民間建築物の石綿使用実態調査の対象建築物の拡充も、同調査が建築物石綿含有建材調査者によって行われるようにする措置も講じていない。

あらためて、有資格者-建築物石綿含有建材調査者による、すべての石綿含有建材を対象にした建築物の石綿使用実態調査を実施し直すべきである。

また、必要であれば、石綿則第10条の見直し、及び/または、、解体等作業/工事を行うことを前提としない、労働者を就業させる建築物に関する使用者の義務とは別の枠組みの、建築物の石綿使用実態調査等に関する規定を整備すべきである。

ちなみに、イギリスのアスベスト管理規則は、石綿則と同様に労働安全衛生法の枠組みのもとで、非居住用施設における石綿の存在の確認(調査)、リスクアセスメントの(定期的)実施、除去又は除去するまでの間のリスク管理計画の策定・実施・定期的な見直し、予期しない石綿飛散事故対策等について規定するとともに、以上が実施されていない施設の解体等作業は行ってはならないとしている(2012年12月号)。

総務省の勧告ー民間建築物の調査対象拡大いまだ

なお、総務省から、2007/12/11に「アスベスト対策に関する調査結果に基づく勧告」、2016/5/13に「アスベスト対策に関する行政評価・監視-飛散・ばく露防止対策を中心として-結果に基づく勧告」が示されて、この間の経過に影響を与えている(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyouka_kansi_n/index.html)。

すべての内容にはふれられないが、2007年の総務省勧告には、「国土交通省は、床面積1,000m2未満の民間建築物及び平成2[1990]年以降に施工された民間建築物について、的確かつ効率的な把握方法を検討すること」が含まれていた。

国土交通省の2010/3/10の2回目のフォローアップに対する回答は以下のとおりだった。

「延べ面積1,000m2未満の民間建築物についての的確かつ効率的な把握方法については、平成20年度『アスベスト含有建材飛散性調査及び使用実態調査』の結果を受け社会資本整備審議会建築分科会アスベスト対策部会において検討を行った結果、アスベストに関する規制の強化や業界による自主的な取組が行われた時期や、未成年が長く滞在する、災害時の緊急利用が求められるといった用途に着目して対策を講じる建築物に優先順位を設定する考え方が示された。

延べ面積1,000m2未満の民間建築物及び平成2年以降0.1%規制が行われた平成18年までに施工された民間建築物にも対象を拡大するとなると調査対象となる建築物は約280万棟と推計される。一方、アスベスト対策部会においては、これまで実施してきた1,000m2以上の民間建築物に対する調査については、その多くが露出した状態でアスベストが吹付けられている建築物の数の把握といった概要調査にとどまっており、吹付けアスベスト等が使用されている部位等について把握できていないこと、調査を行う者に求められる知識や技術に関する要件が定められていないこと、分析方法等が改正されるたびに再調査を行っており度重なる調査が負担となっていること等の課題が明らかにされ、今後のアスベスト実態調査を進めるにあたり、まず、本格実施のための建築物調査者の育成等の環境整備を行うことが重要であると指摘がなされた。このため、アスベスト対策部会での検討結果を踏まえ、国土交通省において、環境整備のうち、建築物調査者の育成、台帳の整備等について先行的に検討するとともに、アスベスト対策の費用や不動産評価への影響についても検討していく予定である。」

しかし、いまだに調査対象の拡大はなされてない。

2016年の総務省の勧告では、この点については、国土交通省が2014/11に、「主として、地方公共団体の建築行政に関わる職員が、民間建築物における石綿使用実態の把握を行う際に参考とされることを目的」として「建築物石綿含有建材調査マニュアル」を作成し、アスベスト台帳(データベース)の整備を促していることを一定評価。「しかしながら、平成2年以降に施工された建築物又は1,000m2未満の建築物であっても、アスベスト含有建材の使用が判明した例があり、これに鑑みれば、該当する建築物の数が膨大であっても、調査マニュアルでも示されているとおり、建築時期等を考慮して優先順位付けを行い、順次、当該使用の実態を把握し、その結果に基づきアスベスト台帳の整備を進める必要があると考えられる」としつつも、勧告内容は「同台帳の整備を促す必要にある」にとどまった。

また、2006年の総務省の勧告では、総務省及び厚生労働省に対して、石綿含有保温材等の使用状況に関する調査の実施を勧告しているが、国土交通省は含められていない(上記調査マニュアルにおいて、「アスベスト台帳の整備に当たっての使用実態調査でレベル1の吹付けアスベスト等のみならず、レベル2のアスベスト含有保温材等も調査対象とすることも考えられるとしている」ことは記している)。このことが、国土交通省による国家機関の建築物等及び民間建築物の調査対象に、いまだに石綿含有保温材等が含まれていないことに関係しているかもしれない。

補助制度ー補助制度の創設・実施状況

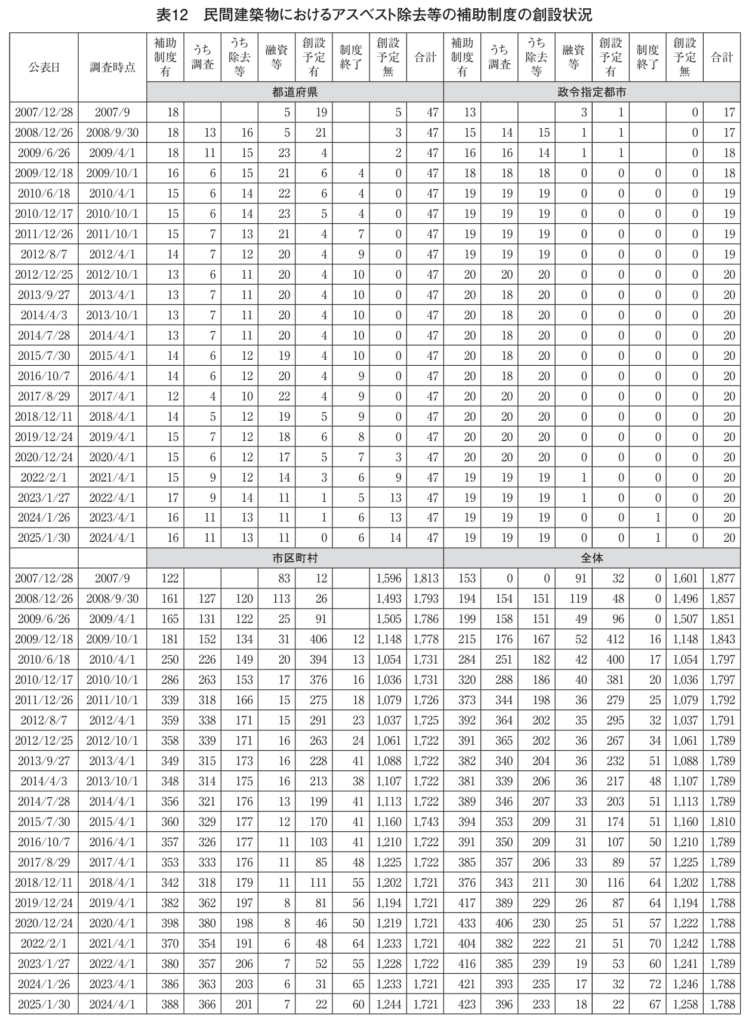

ところで、国土交通省による「民間建築物における吹き付けアスベスト等飛散防止対策に関する調査」結果の公表では、2007/12/28公表時から、「民間建築物に対するアスベスト除去等の補助制度の創設状況等について」も公表している。

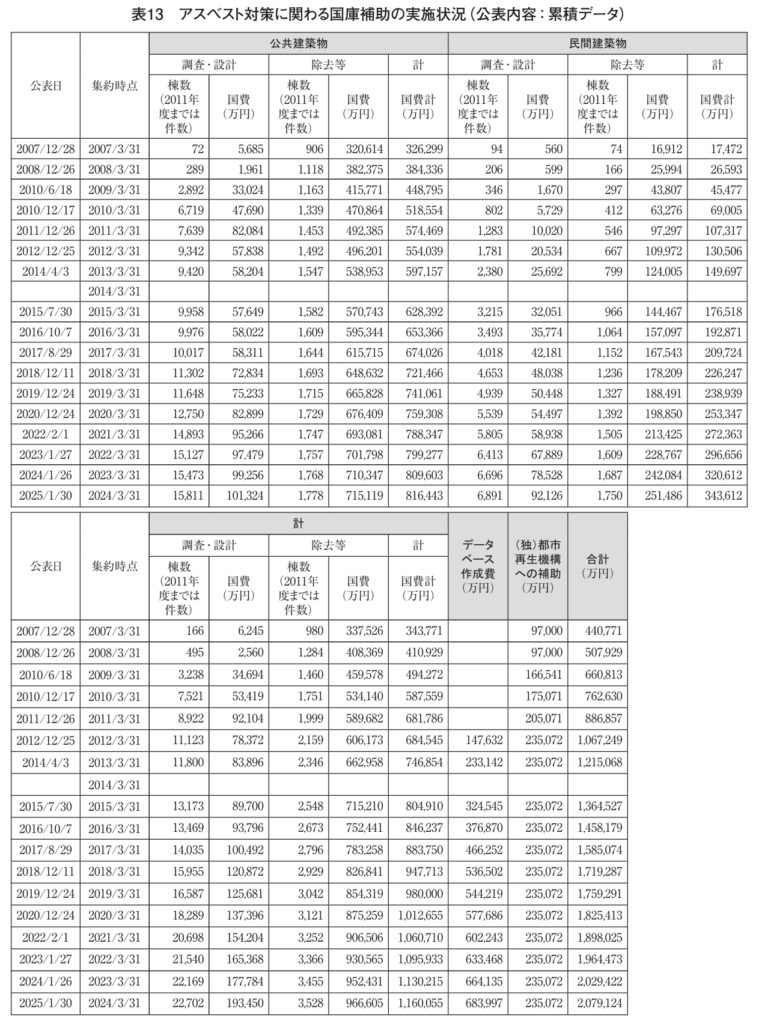

これまでに公表されたデータを、表12「補助制度の創設状況」及び表13「国庫補助の実施状況」にまとめた。後者は、「平成18[2006]年2月から当該年度末までにおける実施状況」として公表されているため、「年度別の実施状況」を独自に計算したものが表14である。

最初-2007/12/28公表では、以下のように言っている。

「[2007/12/11公表の総務省のアスベスト対策に関する]調査において、優良建築物等整備事業(アスベスト改修型)について、補助制度が創設されていない地方公共団体があること、また、民間のアスベスト除去対策には十分活用されていない状況等がみられるとされた。ついては、各地方公共団体においては、同事業について、制度等を活用し、民間建築物に対する補助制度を創設するとともに、支援策が活用されるよう普及・啓発に努めること。あわせて、同事業について、別紙のとおり、補助対象について明確化するとともに、補助金交付手続きの合理化を行う予定としているので、一層の活用に取り組むこと」。別紙は以下のような内容だった。

〇優良建築物等整備事業(アスベスト改修型)

・ 対象建築物-多数の者が利用する露出して吹付け石綿等が施工されているおそれのある建築物(多数の者が共同で利用する部分に限る)(学校等の公的施設については、国による補助対象となっていないものに限る)

・ 補助対象費用-次に掲げる費用を合計した額の1/3以内の額(直接補助:国1/3)、事業主体以外の施行者が行う事業については、事業主体が施行者に補助する費用の1/2以内で、かつ、次に掲げる費用を合計した額の1/3以内の額(間接補助:国1/3、地方1/3)

①露出して施工されている吹付け建材について行う石綿含有の有無に係る調査の費用

②吹付け石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みに要する費用(石綿除去等以外の改修に合わせて行う場合を含む)

「補助制度の創設状況」の統計データでは、「同事業のほか、地域住宅交付金、公共団体単費補助を含む」とされたが、同事業は後述のような変遷を遂げていく。「地域住宅交付金」は、2010/12/17公表及び2014/4/3公表以降は消えている。

また、「補助制度と融資制度等を創設している公共団体については補助創設済にカウント」と注記され、2008/12/26公表以降、「創設済みの合計欄は調査に係る補助金制度及び除去等に関する補助金制度の重複を除いている」、2009/6/26公表以降、「『融資等にて対応』かつ『補助制度創設検討中』の公共団体は『融資等にて対応』にカウント」も追加された。

2009/6/26公表では、2008年度一次補正予算から「アスベスト対策に係る補助制度の拡充」が図られ、アスベスト対策(改修)と耐震改修(後に、がけ地近接等危険住宅移転、災害危険区域等建築物防災改修、建築物火災安全改修も追加される)の補助制度を統合して住宅・社会建築物安全ストック助成事業を創設したことが説明されている。

〇住宅・社会建築物安全ストック助成事業(アスベスト改修)

・ 対象建築物-露出して吹付け石綿等が施工されているおそれのある建築物(左欄の下線部を削除)(学校等の公的施設については、国による補助対象となっていないものに限る)

・ 対象となる費用

①調査(データベース作成費用を含む)-定額補助(直接補助、間接補助。原則25万円/棟を限度)

②除去等-直接補助:国1/3、間接補助:国1/3、地方1/3

③モデル事業(実際の建築物におけるアスベストの有無の調査の実施と検証、アスベスト除去・封じ込め等工事の実施と検証、成果等の普及活動を行うモデル事業)-定額補助(直接補助、間接補助)

④ 住宅・建築物におけるアスベスト対策のための計画的実施の誘導に関する事業に要する費用-直接補助:国1/3、間接補助:国1/3、地方1/3

2010年度には、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金をひとつの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として社会資本整備総合交付金が創設され、同事業も統合された。

また、2012年度補正予算から、、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組み、地域における総合的な生活空間の安全確保の取組みを集中的に支援するため、防災・安全交付金が創設され、こちらにも住宅・社会建築物安全ストック助成が組み込まれている。

なお、2014/7/31公表で2014/3/31現在の国庫補助の実施状況が示されるべきであったと考えるのだがなされず、次の2015/7/30公表では2015/3/31現在の実施状況が示された。

補助制度の創設状況ー未創設も多く、制度終了も

表12で補助制度等の創設状況をみると、都道府県では、補助制度ありが最大18(38.3%)で、一番少ないときで12(25.5%)まで減り、直近(2024/4/1時点)では16(34.0%)という状況である。

政令指定都市では、補助制度ありが100%(20)に達したものの、制度終了が1(5.0%)出ている。

市町村では、補助制度ありが最大398(23.1%)で、直近では388(22.5%)という状況である。

調査と除去双方についての補助制度ありはさらに少なくなる。

補助制度を創設するかどうか、調査と除去の片方又は両方を採用するか、また具体的な補助対象をどのように設定するか、地方公共団体に選択が委ねられているなかで、ばらつきが大きく、利用者にとってはきわめて不平等な状況であると言える。

補助制度が知られていないことに加えて、知っていたとしても使えない、又は使いにくい状況にあると考えられる。

国庫補助の実施状況ー未創設も多く、制度終了も

国庫補助の実施状況については2006年2月から毎年度末までの累積データが公表されてきたが、前年度末よりも少ない値が公表されているため(表13)、年度別データがマイナスになってしまう部分もあり、信頼性にも問題がある。

累計でみた実績は以下のとおりである(表14)。

調査・設計に22,702件(1件当たり8.5万円)-公共建築物15,811件(1件当たり6.4万円)、民間建築物6,891件(1件当たり13.4万円)。

除去に3,528件(1件当たり274.0万円)-公共建築物1,778件(1件当たり402.2万円)、民間建築物1,750件(1件当たり143.7万円)。

結果的に実績-利用はきわめて低調にとどまっていると言わざるを得ないだろう。

また、統計からは、補助制度を創設していても利用実績のない自治体も少なくないであろうことが推測される。

住宅・社会建築物安全ストック助成事業(アスベスト改修事業)は、すでに廃止されているはずのものが、部分的に延長等が繰り返されてきた経過があり、現行は以下のような状況-民間建築物については、調査等は、吹付け石綿等が施工されているおそれのある住宅・建築物で、アスベスト対策に係るデータベースに記載されたものに限り、2025年度末までを着手期限とする(建築物石綿含有建材調査者が実施することが要件とされている)。除去等は、対象の限定はないが、やはり2025年度末までを着手期限とする。都道府県所有建築物は2016年度末を期限に終了、市区町村所有建築物についても2023年度末を着手期限とする。新たな見直し等がなければ間もなく終了すると思われる。

調査・除去・補助制度ークボタ・ショックから20年の見直し

いずれにせよ、実績が低調だっただけでなく、国庫補助の仕組みとしても吹付け石綿等のみに対象が限定されたうえに(石綿含有吹付けバーミキュライトと石綿含有吹付けパーライトは除去等の補助対象からも除外されているようだ)、地方公共団体による選択・条件が加わり、そもそも補助制度を創設しない地方公共団体も多いという、不十分かつ不平等なものであった。

クボタ・ショックから20年を迎えるいまこそ、すべての石綿建材を対象にして、有資格者により実施されることを柱として建築物における石綿等の使用実態調査の仕組みを見直すこと、また、安全な除去の可能な限り迅速な促進(及び使用実態調査のフォローアップの継続及び除去されるまでの安全な管理の確保)を目標に設定することと結び付けて、実効性があり不平等でない調査・除去等に対する補助制度についてもあらためて抜本的に検討し直すときである。

本稿はそれに資することを目的としている。

安全センター情報2025年5月号