小さな事業場の労働者であるほど、より危険な仕事場・・・改善の通路は狭すぎる/韓国の労災・安全衛生 2024年06月12日

5人未満の事業場などの小規模な事業場で働く労働者であるほど、作業場内の有害要因により多く曝されているという実証研究の結果が出た。5人未満の事業場の労働者は最も危険な環境で仕事をするが、労働組合など安全保健保護資源に接近することが、より難しいということが判った。

ソウル大学・保健大学院のキム・スンソプ教授、ソウルサイバー大学・安全管理学科のカン・テソン教授の研究チームが7日、安全保健国際学術誌「SH@W」に「事業場の規模に伴う産業保健有害要因と保護資源不平等:韓国製造業の労働者研究」論文を掲載した。今回の研究は、韓国の製造業の事業場内の有害要因と保護資源の分布を、事業場の規模別に分析した初めての試みだ。

論文は産業安全保健公団・産業安全保健研究院が2017年に実施した五次勤労環境調査を分析資料とした。第六次(2020~2021年)勤労環境調査は、コロナパンデミック時の特殊性が反映されており、時期的には近いが資料にはしなかった。勤労環境調査は満15歳以上の就業者5万人を対象に、三年毎に実施される。

研究チームは勤労環境調査対象者の中の製造業労働者に分析対象を狭め、標本(加重値適用)は5879人だ。事業場規模は5人未満、5~49人、50人以上など、大きく三つに区分した。有害要因の把握は、物理・化学的な危険を9種、人間工学的な危険を6種、心理的な危険を3種など、18項目に対する応答を土台にした。保護資源は、労働組合・労働者協議会、安全保健代表者・安全保健委員会、意見を明らかにできる定期会議、安全問題を扱うことができる窓口、健康・安全に対する情報提供の五つの有無が基準だ。

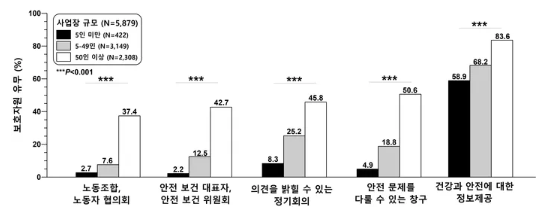

色分けは企業規模別 5人未満、5~49人、50人以上

保護資源は左から、労働組合・労働者協議会、安全保健代表者・安全保健委員会、意見を明らかにできる定期会議、安全問題を扱える窓口、建康と安全に対する情報の提供

分析の結果、5人未満と5~49人の事業場の労働者は、有機溶剤の蒸気、長時間座って働く不便な姿勢、情緒的に不安な環境などを除く、大部分の有害要因にばく露される比率が50人以上の事業場の労働者よりも高かった。

物理・化学的な危険項目の「激しい騒音」へのばく露は、5人未満が37.6%、5~49人が34.9%、50人以上が33.4%だった。人間工学的な危険項目の「反復的な手・腕の動作」は、5人未満が83.4%、5~49人が76.4%、50人以上が73.7%だった。心理的な危険項目の「怒った顧客など第三者の相手」は、5人未満が13.3%、5~49人が7.9%、50人以上が5.7%だった。

5人未満の事業場の労働者は有害要因により多く露されていたが、組織的な保護資源は顕著に不足していた。労働者の安全保健の改善要求を代弁する労組・労働者協議会がある比率は、5人未満が2.7%、5~49人が7.6%、50人以上が37.4%だった。安全保健代表者・安全保健委員会がある比率も、5人未満が2.2%、5~49人が12.5%、50人以上が42.7%だった。

5人未満の事業場は、法・制度的にも死角地帯にある。5人未満の事業場には産業安全保健法の骨組みである第2章(安全保健管理体制)と第3章(安全保健教育)などが適用されない。重大災害処罰法も5人未満の事業場は適用除外だ。

論文は「(小規模事業場が安全保健死角地帯にある)問題を解決するためには、有害要因にばく露することを減らすことだけでなく、法的規制、保護資源の支援などが必要だ」とした。

2024年6月12日 京郷新聞 キム・ジファン 記者

https://www.khan.co.kr/national/labor/article/202406121527001