労働時間が基準未満でも認定される可能性拡大?-20年ぶりの脳・心臓疾患(過労死)労災認定基準見直し報告 安全センター情報2021年10月号

厚生労働省は2021年7月16日に、「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書」を公表した。検討会は2020年6月10日から2021年7月7日まで13回開催され、資料・議事録は、https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11694.htmlで確認できる。

業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」)の労災認定は、2001年11月15日にまとめられた前回の「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書」を踏まえて同年12月12付け基発第1063号によって改定された認定基準に基づいて行われてきたが、このときの「認定基準の改定から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえた検証を行う必要がある」として、検討会が開催されたものだった。

2001年に報告書をまとめた前回の検討会については、当時は傍聴することもできず、議事録しか公表されていない(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_128870.html)。本誌は、施行されたばかりの情報公開法を使って、検討会の全12回の会合に提出された資料すべてについて開示請求し、1,299頁分の資料を入手。議事録と付き合わせた分析の結果を2002年4月号で紹介している(2001年報告書は、https://www.niph.go.jp/h-

crisis/wp-content/uploads/2020/06/20200610

110412_content_11201000_000638486.pdf)。

今回の報告書の内容を中心に、資料と議事録も参照しながら、検討の結果と経過を、主なポイントについてみていきたい。以下、第〇回検討会のことを[〇]として、示す。なお、[4]と[7]では、個人情報を含む支給決定事案を検討することから非公開とされ、議事概要しか公表されていないが、次回の検討会で、当該検討会における論点関係についての「議論の概要」メモが配布されている。

目次

過重負荷の考え方

まず最初に[2]で、2001年検討会報告書の「『過重負荷の考え方』は、現在の医学的知見等に照らしても、適当と考えてよいか」検討している(最終的な結論は「妥当と判断する」である)。

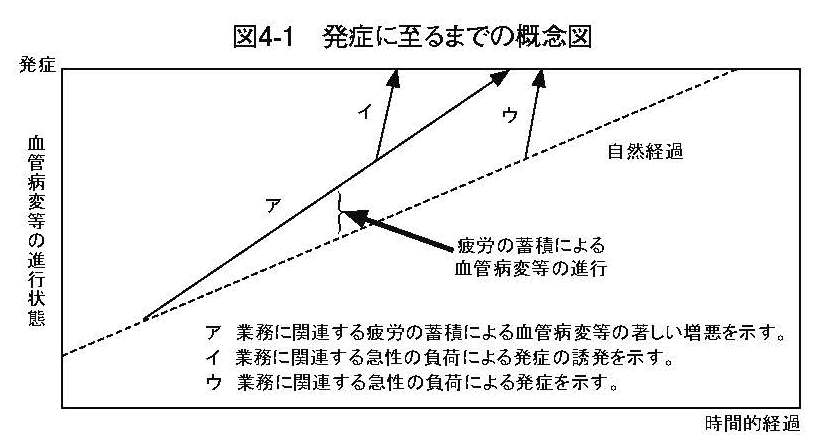

具体的には、別掲載の「発症に至るまでの概念図」の説明でもあるわけだが、[2]段階では2001年検討会報告書と同じで、「疲労の蓄積による血管病変等の進行」はたんに「疲労の蓄積」、ウの説明文中の「負荷」は「過重負荷」であった。

[11]で「過重負荷の考え方」を含めた報告書の「Ⅳ 業務の過重性の評価」の部分の原案が示された。

前回の検討会にも参加した西村(重敬・埼玉医科大学医学部心臓内科名誉教授)委員が、縦軸に関連して、自然経過とアの差を説明した「疲労の蓄積」の表現の変更、横軸に関連して、時間の範囲を明確にするという意見があり、[12]で、前者は「疲労の蓄積による血管病変等の進行」に変更され、後者では、アの横軸の長さが6か月、180日を想定した長さ、イとウは同じ傾きで、おおむね1週間、7日間を想定した長さに変更された。

[11]で、「なお、疲労の解消や適切な治療などによる危険因子の是正によって、血管病変等の進行がとどまり、脳・心臓疾患の発症リスクが提言する可能性がある」という記述の内容を示す線を、エとして追加する可能性も議論されたが、見送られた。

そして、業務による過重負荷と脳・心臓疾患の発症のパターンは、次の①~③のように考えられる、とされた。

① アに示すように長時間労働等業務による負荷が長期間にわたって生体に加わることによって疲労の蓄積が生じ、それが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ発症する。

② アに示す血管病変等の著しい増悪に加え、イで示される発症に近接した時期の業務による急性の負荷とあいまって[2001年報告書と[11]では「を引き金として」]発症する。

③ ウに示すように急性の負荷を原因として発症する。

ここで、発症に近接した時期とは、後記(3)[業務の過重性の評価期間]のとおり、発症直前から発症前おおむね1週間、長期間とは、同じく発症前おおむね6か月が想定される。

2002年4月号で詳述しているが、「発症に至るまでの概念図」とその説明は、前回の検討会において、ドラフトが示されるたびに改図が行われた、「災害中心から長期ストレス、慢性疲労型へ」の転換(座長が最初に示した基本方針)をめぐる攻防を象徴するものであった。

当初の図には、ウの線がなく、アにイが加わって発症するという過程が「基本型」で、従前認定してきた急性(発症前1週間以内)の過重負荷による発症はアが明確でなくイが強く認められる場合で、逆にイが明確でなくアが強く認められる場合も含めて「特殊型」として整理するとされたが、議論の過程で、従前のものを示すウの線が追加されることになったという経過があった。

同時に、①~③のパターンの説明の後に、「このパターンのうち、当専門検討会で最も重視したものは、②に示したパターンである」と特記されていた。「最も基本的なもの」とした原案が反対にあって、「最も重視したもの」に変更されたという経過だった。今回の検討会では、理由も示されず、議論もないまま、当初からこの文章は無視されている。

細かい点では、前回の検討会報告書では、イは「急性の負荷」、ウは「急性の過重負荷」と使い分け、今回も[11]~[13]では踏襲されていたが、最終報告書で、ウが「急性の負荷」に変更されている。

認定要件と発症パターン

[2]では続けて「今後の検討の進め方」として、「認定基準全般の検討・検証を行うに当たり、現在の認定基準の枠組み(3つの要件)に沿って議論していくことでよいか」と提起して、[3]以降の議論につなげている。

(1) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(「異常な出来事」)に遭遇したこと。

(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(「短期間の過重業務」)に就労したこと。

(3) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(「長期間の過重業務」)に就労したこと。

この記述自体が前回の検討会における「災害中心から長期ストレス、慢性疲労型へ」の転換の中途半端さを象徴するもので、(1)(2)(3)が並列列挙されているとともに、従前からの(1)(2)に(3)が追加されたかたちになっている。前回検討会報告書の叙述の順序は、(3)(2)(1)の順であったが、認定基準では(1)(2)(3)の順、今回の検討会報告書の叙述の順序も(1)(2)(3)の順である。

前回の検討会では当初、「認定調査の進め方」として、「まず、長期間にわたる過重負荷の実態を調査した上で評価し、それをもって業務上と判定し得ない場合には、異常な出来事や短期間の過重負荷に着目して判断すべきである」とされていたものが、「実際に作業する方からいうと、異常な出来事、短期間の過重負荷を先にして、長期間の過重負荷を後にした方がやりやすいという意味から、書き直しをすることとしたい。その場合、むしろ長期間の過重負荷をきちんとみることが今回の前提であるから、それをPRしなければならないと思う。それをPRできるような方法で表現したいと思う」という座長発言で方向転換した。結局、「認定調査の進め方」という項目自体が立てられなかった。今回の検討会報告書にも項目立てはないが、「現行の取扱いを維持することが適切である」とされている。

今回の検討会報告書は、「過重負荷と発症との時間的関連」で、「現行認定基準では、前記[発症パターンの]②及び③の発症により近い急性の過重負荷[イ及びウ]として、異常な出来事に遭遇したこと(1)、短期間の過重業務に就労したこと(2)を認定要件としている。また、前記①及び②の疲労の蓄積をもたらす長期間の過重負荷[ア]として、長期間の過重業務に就労したこと(3)を認定要件としている」と整理している。

しかし現実には、①と(1)、③と(2)(3)が対応するものの、「最も基本的」または「最も重視した」②の発症パターンは(1)(2)(3)いずれの認定要件とも対応していないと整理せざるを得ない。これは前回の検討会報告書と認定基準改定の最も大きな矛盾であり、今回、「最も重視した」という文章を無視したのは、それも理由かもしれないと考えている。

急性の過重負荷の評価

報告書は、「現行認定基準以降、現時点までの医学的知見をみても…業務の過重性を評価する期間は、引き続き、異常な出来事については発症直前から前日までの間、短期間の過重業務については発症前おおむね1週間が妥当」、また、「発症前1か月間より相当短い期間のみに過重な業務が集中し、それより前の業務の過重性が低いために、長期間の過重業務とは認められないような場合には、発症前1週間を含めた当該期間に就労した業務の過重性を評価し、それが特に過重な業務と認められるときは、短期間の過重業務として認める取扱いについても維持することが適切」としたうえで、このような場合の「取扱いを認定基準上明確にすること」を提言した。

また、各々の評価に関して、「異常な出来事については、医学的知見等を踏まえると、現行認定基準の表記を一部修正し、具体的には、

① 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態

② 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態

③ 急激で著しい作業環境の変化

がこれに該当するものと考えること」、及び、「その検討の視点や、業務と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示を認定基準上明らかにすること」を提言するとともに、「検討の視点」及び「例示」として示すべき具体的内容も提示した。

短期間の過重業務における労働時間に関する過重負荷の有無の判断についても、「検討の視点や、業務と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示を認定基準上明らかにすること」を提言し、「検討の視点」及び「例示」として示すべき具体的内容も提示。「例示」としては、「①発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合、②発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等(手待時間が長いなど特に労働密度が低い場合を除く)には、業務と発症との関係性が強いと評価できることを踏まえて判断すること」を示すこととしている。

なお、「労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合には、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して判断する必要」があり、「労働時間以外の負荷要因及びその検討の視点については、現行認定基準と同じく、原則として後記…の長期間の過重業務における労働時間以外の負荷要因と同様に考えることが妥当である」が、「作業環境については、短期間の過重業務の判断において重視し、長期間の過重業務においては付加的に考慮することが妥当である」とした。

長期間の過重負荷の評価

報告書は、医学的知見(疫学調査及び症例報告)、裁判例の「状況から総合的に判断すると、原則として発症前1~6か月の就労状況を調査すれば発症と関連する疲労の蓄積が判断され得るとした2001年検討会の整理は妥当であり、これを変更するに足りる十分な根拠は現時点でもないものと考える」とした。

[8]で、「文献によると、今までの調査が大体発症前2、3か月が中心であることを踏まえ、検討の結果、評価期間として6か月間で十分であるとした。ただ、文献の中には、調査期間が1年ぐらいのものもあることから、発症前6か月より前の就労実態を示す明確な資料がある場合には、それも付加的に評価すべきであるとしたところである」とした座長のまとめ発言を含めた、前回検討会の議事録の抜粋も配布されたが、実質的な議論は行われていない。

一方で、前出の発症パターン②「のとおり、疲労の蓄積に加え急性の負荷とあいまって[[11]では「を引き金として」]発症する場合があることから、発症に近接した時期に一定の負荷要因(心理的負荷となる出来事等)が認められる場合には、それらの負荷要因についても十分に検討する必要がある。すなわち、長期間の過重業務の判断に当たって、短期間の過重業務(発症に近接した時期の負荷)についても総合的に評価すべき事案があることを認定基準上明らかにすること」を提言している。この提言は後に再度ふれられるが、発症パターン②と対応させていることが特徴的である。

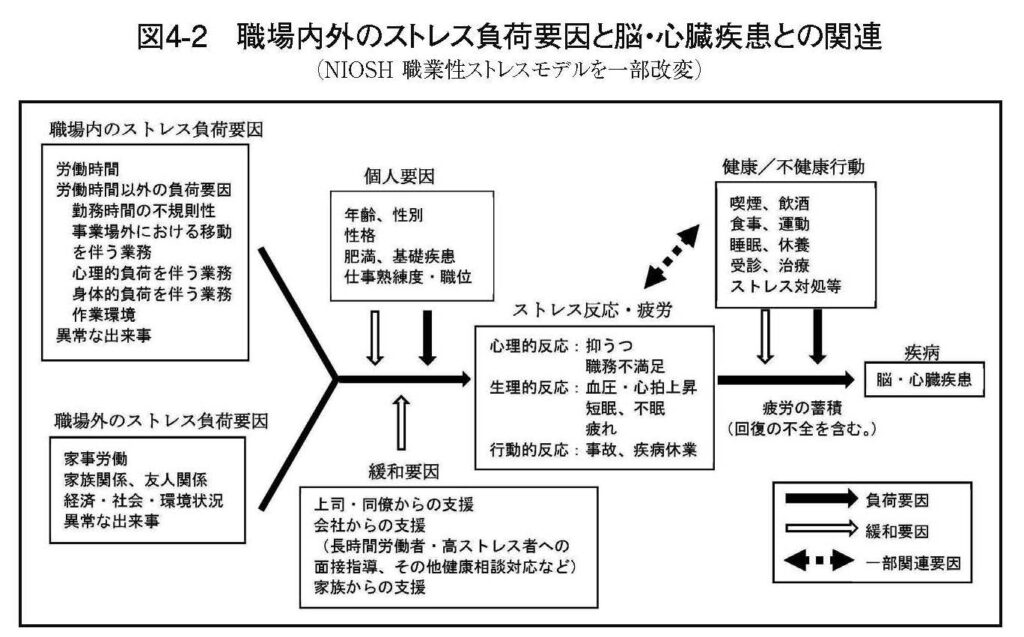

報告書は、主として別掲の米国立労働安全衛生研究所(NIOSH)の職業性ストレスモデルを一部改変した別掲図を使って説明される、2001年報告書の「長期間にわたる疲労の蓄積(長期間の過重負荷)」の考え方を「現時点での医学的知見に照らしても妥当」とした。ただし、2001年報告書の図とは細かい点ではさらに改編されている。

検討会は、「長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由として、①長時間労働のため睡眠時間が不足すること、②長時間労働のため睡眠以外の休憩・休息や余暇活動の時間が不足し制限され、かつ、生活習慣に悪影響があること、③長時間にわたり業務を遂行しなければならないこと自体が直接的な負荷要因となること、④就労態様による負荷要因(心理的負荷、身体的負荷等を含む。)へのばく露時間が長くなることなどがあ」り、「そのなかでも、疲労の蓄積をもたらす要因として睡眠不足は深く関わっているといえ、本検討会は、現時点の疫学調査の結果を踏まえても、引き続き、1日5~6時間程度の睡眠が確保できない状態が継続していた場合には、そのような短時間睡眠となる長時間労働(業務)と発症との関連性が強いと評価できる」、「その日の疲労がその日の睡眠等で回復できる状態であったかどうかは、1日7~8時間程度の睡眠ないしそれに相当する休息が確保できていたかどうかという視点で検討することが妥当と判断」した。報告書が指摘しているとおり、前回の検討会の整理と基本的に同じである。

2001年報告書は、「日本人の1日の平均的な生活時間を調査した総務庁の社会生活基本調査(平成8年)とNHK放送文化研究所の国民生活時間調査(2000年)」から、1日5/6/7.5時間程度の睡眠の状態を各々1日5/4/2時間の労働時間を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態はおおむね100/80/45時間の時間外労働と想定されるとしたが、今回の報告書も平成28年の社会生活基本調査に基づいて、同じ想定を踏襲したうえで、「疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると」以下を踏まえて判断するとした現行認定基準を「妥当」とした。

① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること

② 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること

総合評価の新しい提言

報告書では、「さらにこの考え方に加えて」として、以下のように提言している。

「疫学調査の結果や支給決定事例等を踏まえ、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して業務と発症との関連性が強いと判断できる場合について、『労働時間以外の負荷要因において一定の負荷が認められる場合には、労働時間の状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切に判断すること』、『その際、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められる場合には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること』を、新たに示すことが妥当である」。

この提言に先立つ以下の記述も、提言につながる重要な内容と思われるので、紹介しておきたい。

「検討した疫学調査の結果(長時間労働と脳・心臓疾患の関係について有意性を認めるものがあるが、調査や疾病によっては有意性を否定するものもあり、日本人を対象とする大規模な調査も現時点では1件に限られること)やその研究の限界も踏まえると、当該知見のみでは労働時間の長さ(量的な評価)のみで業務と発症との関連性が強いと評価するには十分ではないと判断するが、労働時間の長さと就労態様(労働時間以外の負荷要因の質的な評価)を総合的に考慮して業務と発症との関連性が強いかどうかを判断する際には、当該知見の内容を踏まえて検討することが適切である。

前記…の知見のうち、長時間労働と脳・心臓疾患の発症等との間に有意性を認めたものでは、長時間労働を『週55時間以上の労働時間』又は『1日11時間以上の労働時間』として調査・解析している。この水準は、1日の労働時間8時間を超え、3時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね65時間を超える時間外労働が想定される。また、支給決定事例において、労働時間の長さだけでなく一定の拘束時間などの労働時間以外の負荷要因を考慮して認定した事案についてみると、1か月当たりの時間外労働は、1か月当たりおおむね65時間から70時間以上のものが多かったところである。このような時間外労働に加えて、労働時間以外の負荷要因で一定の強さのものが認められるときには、全体として、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準と同等の過重負荷と評価し得る場合があることに十分に留意すべきである。

そのように労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して業務と発症との関連性が強いと評価される例について、支給決定事例を参考に表4-5に示す[省略-発症前2か月平均で月約71時間の時間外労働+拘束時間の長い事例と発症前3か月平均で月約64時間の時間外労働+出張の多い事例が示されている]。

ここで、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮するに当たっては、労働時間がより長ければ労働時間以外の負荷要因による負荷がより小さくとも業務と発症との関連性が強い場合があり、また、労働時間以外の負荷要因による負荷がより大きければ又は多ければ労働時間がより短くとも業務と発症との関連性が強い場合があることに留意すべきであり、認定基準においては、労働時間数だけにとらわれず、総合的な考慮が適切になされるような表記をすべきである。

加えて、労災保険制度においては、業務に内在する危険を判断するものであることから、労働者の一日の生活時間のうち、労働時間・拘束時間以外の睡眠時間や余暇時間についてその内容を直接評価の対象とすることは適切でないが、長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由について前記[24頁右段上]①の睡眠不足だけでなく、②の睡眠以外の休息等の制限、③の労働時間の長さそれ自体、④の労働時間以外の負荷要因へのばく露の程度が考えられることを踏まえ、1か月おおむね45時間を超える時間外労働時間が長くなるほど業務と発症との関連性が徐々に強まるものであるから、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮し、業務の過重性の評価を適切に行う必要があるものである。」

なお、「長時間の負荷の評価期間」では「疲労の蓄積に加え急性の負荷とあいまって発症する場合」とされていたが、ここでは、労働時間以外の負荷について、「急性」=発症前1週間以内の負荷に限定しているようには読めない。

今回の報告書は、認定基準に示すべき内容を具体的に示している提言が多いが、認定要件の枠組みを基本的に維持するなかで、もっとも認定基準改正の影響が大きいかもしれないこの部分については、どのように示されるか必ずしも明確でない。

なお、この部分は、[8]以降に議論されているが、[11]の前の5月17日にILOが「長時間労働が心臓病と脳卒中による死亡者数を増加させる可能性をILOとWHOが指摘」と発表した(8月号参照)。本誌6月号で紹介したように、この推計の根拠となる2論文(系統的レビューとメタアナリシス)が公表されたのは2020年7月であるが、検討会では取り上げられていないようだった。私たちが3月に両論文も検討に反映させるよう要請したところ、[10]で厚生労働省は資料として2論文を追加して、「ILOとWHOが仕事に関連する疾病の負荷を共同で推定するというシリーズにおける文献でして、先日、事務局にも全国労働安全衛生センター連絡会議さんから取り上げてほしいという旨の御要望を頂いたところです」と紹介するとともに、「これらの疫学調査の…週55時間や1日11時間といった数字は、1か月に換算すると月65時間の時間外労働の水準」という数字が登場している。

なお、2001年報告書には、「相対リスクは、1.2~1.4と低い」、「相対リスクないしオッズ比は、一部には4.0、6.2という報告もあるが、多くの報告では1.0~2.0と低い」といった記述はみられるものの、判断基準は示されていなかった。今回は、検討会の議論のなかで「相対リスクはそれほど高くない」等の発言はあるが、報告書には、評価に関わるような記述も判断基準も示されていない。

最新の疫学的知見を積極的に認定基準に取り入れるという点では消極的と言わざるを得ないが、(当初からの方針であったかもしれない)「80/100時間水準には至らないがこれに近い時間外労働」+「一定の労働時間以外の負荷」を業務と発症との関連性が強いと評価する方向を、最新の疫学的知見が後押しをし、また、月65時間の時間外労働の水準という目安が一定の役割を果たすことにつながるかもしれない。

労働時間以外の負荷要因

労働時間以外の負荷要因としては以下が取り上げられており、2001年報告書との違いを付記した。

●勤務時間の不規則性【←不規則な勤務】

(ア) 拘束時間の長い勤務【「勤務時間の不規則性」の下位分類に変更】

(イ) 休日のない連続勤務【新規追加】

(ウ) 勤務間インターバルが短い勤務【新規追加】

(エ)不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務【←交替制勤務・深夜勤務、「勤務時間の不規則性」の下位分類に変更】

●事業場外における移動を伴う業務【新規追加、「時差」もこの項目に含まれることになった】

(ア) 出張の多い業務【「事業場外における移動を伴う業務」の下位分類に変更、】

(イ) その他事業場外における移動を伴う業務【新規追加】

●心理的負荷を伴う業務【←精神的緊張(心理的緊張)を伴う業務】

●身体的負荷を伴う業務【新規追加】

●作業環境【変更なし】

(ア) 温度環境【変更なし】

(イ) 騒音【変更なし】

各項目について「検討の視点」として示すべき内容も提言されている。報告書の叙述内容と検討経過の紹介は省略するが、検討会の早い段階から具体的な論点や案が示され議論も多く行われているので、ぜひ原資料にあたっていただきたい。

なお、「心理的負荷を伴う業務」については、「日常的に心理的負荷を伴う業務」及び「心理的負荷を伴う具体的出来事」の表も示している。

「業務の過重性の総合評価」として、前出のとおり、「長期間の過重業務の判断において、労働時間の長さは疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられるが、労働時間以外の負荷要因の内容も含め、全体を総合的に考慮する必要がある。

特に、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮すべきである」とされている。

[9]で、「労働時間以外の負荷に関し、業務と発症との関連性が強いと判断できる場合の明確化、具体化を図ることができないか」について、「脳・心臓疾患に関しては、現段階では、時間を除いた負荷要因だけで発症との関連を議論できるほどにはエビデンスがないと思う」(高橋委員)、「現段階では明確化、具体化を図ることは困難であるということで、特にそこの規定はしないということでよろしいか」(磯(博康・大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆衛生学教授)座長)というやりとりがなされている。

過重負荷評価の基準労働者

「過重負荷の評価の基準となる労働者」について2001年報告書は、「発症した労働者のみならず、当該労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある者のほか、基礎疾患を有するものの、日常業務を支障なく遂行できる労働者にとっても、特に過重な業務であるか否かで評価を行うこと」としていた。

今回の報告書は、2001年報告を維持するとしつつも、「同種労働者とは、当該労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できるものを含む」、「基礎疾患の状況などの健康状態についても、年齢等と同様に考慮対象とする」等と叙述している。

これは、[6]及び[11]以降で議論されている。

対象疾病

対象疾病に関する報告書の結論は、以下のとおりである。

① 脳・心臓疾患の対象疾病として「重篤な心不全」を追加

② 解離性大動脈瘤については「大動脈解離」に表記を修正

「現行認定基準における対象疾病以外の疾病であって、現行認定基準の策定以降の裁判例又は支給決定事例において、個別事例ごとの事情を踏まえて業務による明らかな過重負荷によって発症したと認定されたもの」として、「下肢動脈急性閉塞、S状結腸壊死」、「上腸間膜動脈塞栓症」、「網膜中心動脈閉塞症」、「椎骨動脈解離」が確認されたが、「これら疾病は、発症数が対象疾病に比べ極めて少なく、発生原因も様々であることから、対象疾病に追加することは適切でない」とされた。

「しかしながら、これら疾病を含む対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞又は解離については、脳・心臓疾患の認定基準の基本的考え方により業務起因性の判断ができる場合もあることから、…基礎疾患の状況や業務の過重性等を個別に検討し、対象疾病と同様の経過で発症し、業務が相対的に有力な原因であると判断できる場合には、労働基準法施行規則別表第1の2第11号の『その他業務に起因することの明らかな疾病』として取り扱うことが妥当」ともされている。

「また、たこつぼ心筋症(左室心尖部を中心とする収縮低下と心基部の過収縮により左室がたこつぼ型を呈する心筋障害)については、精神的・身体的なストレスを受けた後に発症したとする報告がみられるところであるが、請求・決定例がなく事案の蓄積を待つ必要があり、現時点においては、労災請求があった場合には個別に業務起因性を検討することが妥当である」とされている。

なお、[6]で、「肺塞栓症、深部下肢静脈血栓症については、業務による座位等の状態及びその継続の程度等が、深部下肢静脈における血栓形成の有力な要因であったといえる場合に『その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病』(労基則別表第1の2第3号5)として労災認定」されているという話もあった。

なお、2001年報告書では、認定基準の対象疾病→脳・心臓疾患の疾患別概要→業務の過重性の評価→脳・心臓疾患のリスクファクター、という順序の章立てだったが、今回の報告書では、「脳・心臓疾患の疾患別概要及びその危険因子」は資料1として示され、資料2として「疫学調査の概要」も示されている。どちらも重要な内容であり、原資料にあたっていただきたい。

今回の検討に向けて、以下が実施された。

・ 労働時間以外の負荷要因と脳・心臓疾患の発症に関する医学文献の収集(平成30年度)

・ 労働時間又は睡眠時間と脳・心臓疾患の発症に関する医学文献の収集(令和元年度)

また、[2]での豊田(一則・国立循環器病研究センター病院副院長)委員の指摘により、30年度文献収集で「stroke、脳卒中、脳梗塞が検索キーワードから漏れているのではないか」と指摘されて、追加の文献調査が行われている。

まとめ-8点の結論

最後に、報告書の「Ⅴ まとめ」として示された、8点の「結論」を掲げておく。

1 脳・心臓疾患の対象疾病として「重篤な心不全」を追加するとともに、解離性大動脈瘤については「大動脈解離」に表記を改めることが適切である。

2 脳・心臓疾患の発症に近接した時期における負荷のほか、長期間にわたる業務による疲労の蓄積が脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼすとする考え方は、現在の医学的知見に照らし是認できるものであり、この考え方に沿って策定された現行認定基準は、妥当性を持つ。

3 過重負荷の評価の基準となる労働者としては、引き続き、本人ではなく、同種労働者にとって、特に過重な業務であるかを判断の基準とすることが妥当であり、ここでいう同種労働者とは、「当該労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できるものを含む」とすることが適切である。

4 発症に近接した時期における業務による負荷については、現行認定基準のとおり、「異常な出来事」及び「短期間の過重業務」を評価することとし、「異常な出来事」の具体的な内容についてより適切な表記に修正するとともに、「異常な出来事」及び「短期間の過重業務」について、その検討の視点や、業務と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示を認定基準上明らかにすることにより、明確化、具体化を図ることが適切である。

5 「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」において、業務による負荷要因としては、労働時間のほか、勤務時間の不規則性(拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務)、事業場外における移動を伴う業務(出張の多い業務、その他事業場外における移動を伴う業務)、心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う業務及び作業環境(温度環境、騒音)の各要因について検討し、総合的に評価することが適切である。

6 長期間の過重業務の判断において、疲労の蓄積の最も重要な要因である労働時間に着目すると、①発症前1か月間に特に著しいと認められる長時間労働(おおむね100時間を超える時間外労働)に継続して従事した場合、②発症前2か月間ないし6か月間にわたって、著しいと認められる長時間労働(1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働)に継続して従事した場合には、業務と発症との関連性が強いと判断される。

7 また、発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合には、業務と発症との関連性が弱く、1か月当たりおおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると判断される。

8 さらに、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できる。

認定基準の改正・運用に注目

最大の課題は、報告書の内容がどのように認定基準の内容及び運用の改善につながるかである。

2001年報告書を踏まえた同年12月12日付けの脳・心臓疾患認定基準の改正の後、労災認定件数は、2001年度143件から2002年度317件と、2.2倍強への増加につながった。しかし、増加傾向は6年ほどしか持続せず、2016年度以降減少を続け、2019年度216件から、2020年度には200件を切って194件となり、言わば認定基準改正前の水準に戻ってしまっている。

請求件数の方は、2014年度までは認定件数と同じような傾向を示していたが、それ以降2019年度までは増加(2019年度936件で、2006年度の938件に次ぐ多さ)し、2020年度は784件に減少している。

結果、認定率は、2002~2014年度は40%台(最高は2008年度の47.3%)だったが、それ以降減少傾向で、2020年度には30%を切って29.2%になってしまった。

近く行われる認定基準改正(2021年9月14日に脳・心臓疾患の労災認定基準の改正が公表された)がこれらの数字にどう影響するか、注目していきたい。