特集/クボタショックから20年のアスベスト問題~大島秀利(毎日新聞記者)~2025年7月29日 石綿対策全国連絡会議第37回総会記念講演

私の取材のきっかけを説明します。もともと私は福井県の若狭・敦賀などでの原発の取材をしていました。ダイオキシン問題や、化学物質過敏症なども取材しました。そんなことで知り合っていた現・熊本学園大学教授の中地重晴さんから「アスベストの講演があるから紹介してほしい」と依頼されました。

これがそのときの紹介記事(1998年11月7日)です。はじめてアスベストを正面から書いた記事でした。私のやりかたとして、紹介した集会はなるべく自分で取材に行くようにしています。それで、大阪の集会後に出会ったのが、東京からわざわざ来ていた石綿全国連の古谷杉郞事務局長と関西労働者安全センターの片岡明彦さんでした。

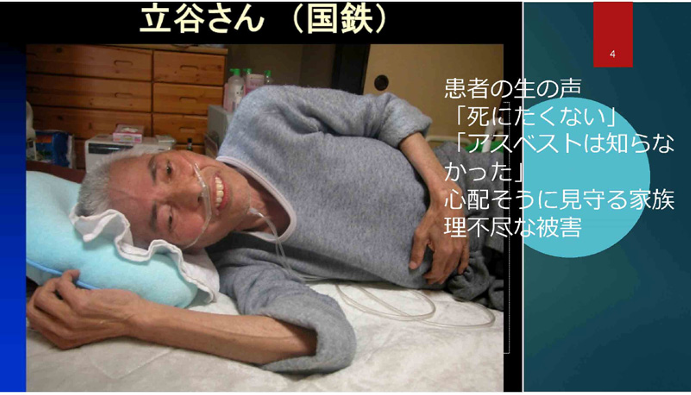

その後の大きな転機は、中皮腫患者に直接会って取材したことでした。

この写真は、元国鉄職員の立谷さん。自宅のベットサイドで取材したものです。そこで聞いた声は「死にたくない」、「アスベストは知らなかった」というものでした。周囲では、心配そうに見守る家族がいました。なんと理不尽な被害なんだと思いました。

そうした患者を取材して記事にすると、情報の循環が生まれ、キャンペーン報道を始めました。それはどういうことかというと、記事には必ず支援団体の連絡先などを明記しました。すると、別の患者から「新聞を読んで知った」と関係団体に問い合わせがきたのでした。その患者の情報を支援団体から聞いてまた取材します。このように、読者情報(患者情報)を大切にすれば、官庁を頼らなくても記事を次々と展開できました。新たな視点を発見して記事にすることもできました。

すこし、クボタショックの前夜のことを話します。世界アスベスト会議が東京の早稲田大学で開かれました。2004年のことです。私は大阪から出張して取材していて、東京本社に「原稿を出しますよ」と予告しました。でも、対応に出た人は「アスベスト問題はもう終わったんじゃないの?」という反応で原稿をとってくれませんでした。この会議の直前に、主要なアスベストが販売禁止になっていたこともあり、マスコミ全体が総じてそんな意識だったと思います。

そして2005年を迎えて、クボタ旧神崎工場周辺の中皮腫患者に会います。「身に覚えのない石綿の吸い込み」の被害です。

手前が前田さん、そして土井さん、奥が早川さんです。クボタ神崎工場の周辺で最初に声をあげた人たちです。私は患者側も取材しましたが、同時にクボタにも取材していました。

クボタには、「御社と中皮腫発症との関係を疑っている住民がいるが、どう考えているのか?」

「神崎工場のアスベストの使用実態は?」

「御社の従業員の被害はないのか?」

と本社を訪れ、問いかけました。目標は企業の名前の実名報道でした。

すると、あるときクボタから連絡が来て、「見舞い金を検討しています」と言ってきたのでした。

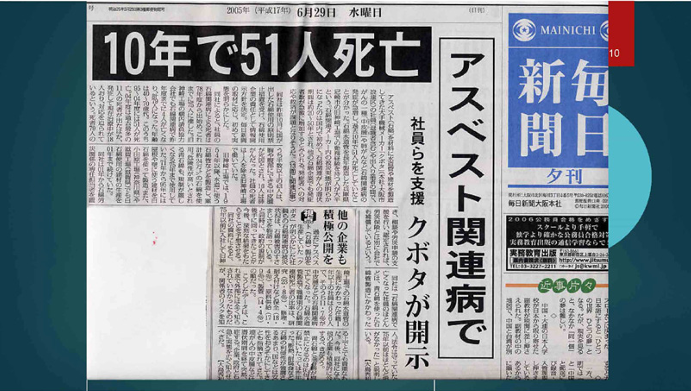

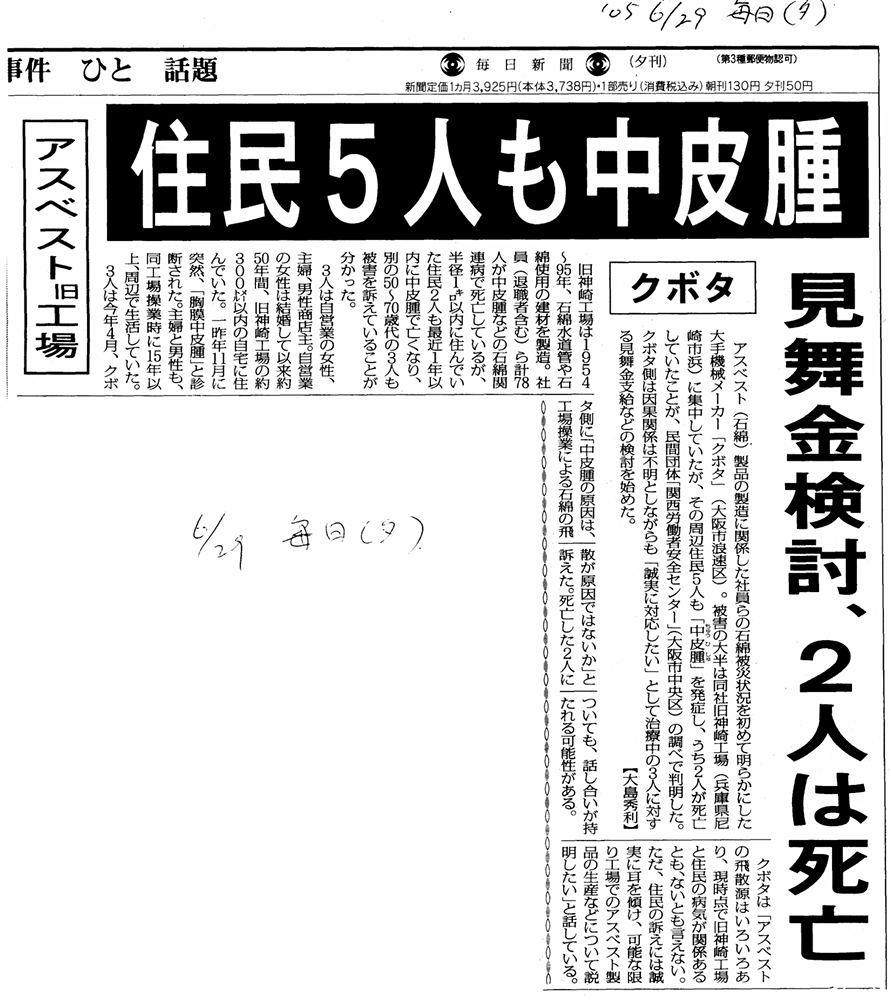

そして2005年6月29日夕刊で記事を打ちました。1面にはクボタの社内が10年間で51人の死者。

社会面では周りの住民5人も中皮腫という記事でした。

この2つの記事で、各社に火が付いて、大報道合戦が始まるわけです。それによって、何が起きたかというと、もちろん影響を受けたのは新聞社だけじゃなくて、全国各地、テレビも放映しましたから、いろんな人が知ることになりました。そしてちょっとひとつ、今回紹介したいのが、つぎのことです。

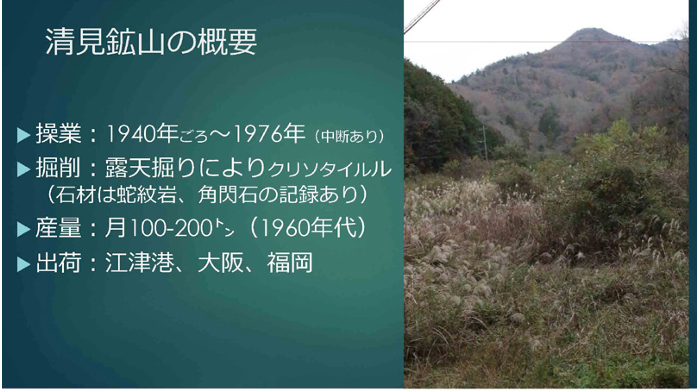

アスベストの、およそ85年前の歴史を掘り起こすことになったということがありまして、これはアスベストセンターの名取先生とかと掘り起こすことになりました。舞台はこの島根県江津市というところで、ここではクボタショックを契機に、この江津市役所が、地元にアスベスト鉱山があったので、アスベストの被害を改めて調べ始めたのです。しかも市の広報誌が「被害に思い当たる方は相談してください」というふうに呼びかけたそうです。すると、この清見石綿鉱山で働いていた人たちや家族が反応を始めたのです。それまではアスベストという言葉にまったく反応していなかった。戦前、戦後を含めて、ほとんど反応していなかった。それが急に反応しだしたということが分かったのです。

その清見鉱山の概要はどういうものかというと、1940年から1976年に操業していまして、主にクリソタイルを採掘していました。よくわからないのですが、角閃石の記録もあります。月産が100から200トン。結構な量ですよね。それで、江津港というところから大阪、福岡に行っていたということです。

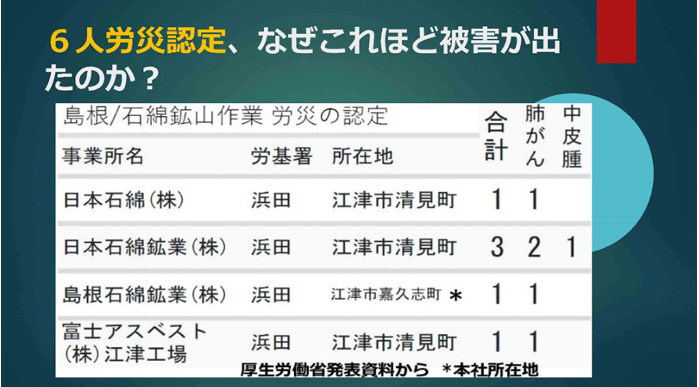

最近の話ですが、わかっているのは6人の労災認定。1か所の江津市というところで、1鉱山で6人。これ、確か北海道の鉱山でも、1か所の鉱山で6人もの認定がわかっているのはなかったと思います。しかも中皮腫患者も出ていて6人ということです。なぜ、こんなに被害が出たのでしょうか。

これが現場付近です。この写真の左が現場です。この2人の左側のこの草木で鬱蒼とした場所が現場です。鉱山があった場所です。今は入っていくと、ブッシュに囲まれてとげがささるなど、大変なことになります、

ここに「鉱山橋」というのがありまして、この橋を渡ったところが鉱山であって、それで現地にはこういった最近建てた石の「清見鉱山」という標識が立っています。

現地近くでは、運良く戦前に働いた地元男性に会えた。調査に行く前に、私がちょっとリサーチして、誰か会えないかな、こういう時にはどういう人が知っている可能性があるかな、ってやったら、うまく仲介してくれる人がいて、その人の協力でもって、この男性に会えました。90歳を超えている人です。

戦時中の1940年から43年に「日本石綿」で勤務しまして、その人の証言によると、当時、仕事は地元に無くて、安かったけども、まあ合計50人ぐらいが働いたと。それで、露天掘りで、ドリルで穴を開けて発破、つるはしで採ったということでした。トロッコを使って運んで行ったということでした。

ところが、この人は海軍、しかも特攻隊員になって退職した。それが1943年。男性は、その時点までは鉱山で働き、様子を知っていたということです。

この写真のこれがトロッコです。

皆さん、見えますでしょうか?左下のほうに車輪みたいなのがあって、こういう形になっていて、今も偶然ですけど、このトロッコが残っています。これがまさか残っているとは思っていませんでした。

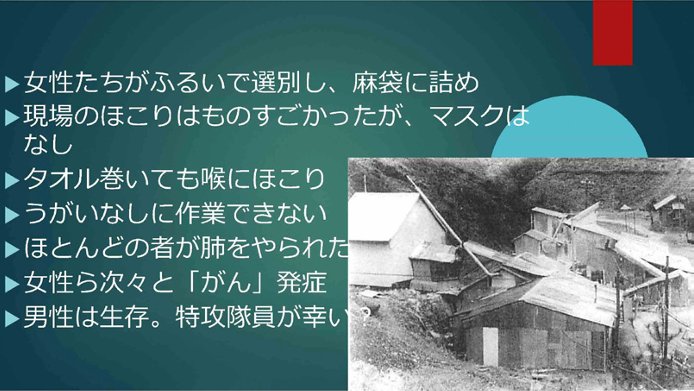

男性によると、鉱山はものすごい埃で、詳しくは分かりませんが、ほとんどの者が肺をやられたと。働いていた女性たちは、どんどん「がん」になったというふうに証言していました。

男性は生存しています。特攻隊員だったこの人は本当に運良く43年に辞めて、なぜ生き残ったかというと、この人が本当に飛べる時になったら、もう飛べる飛行機がなくなっていたということでした。もう、おんぼろ飛行機しかなくて、特攻もしようにもできない。だから生き残りという人生を歩んでいったという人でした。

これが当時の鉱山の様子の写真です。こんな感じで、この人たちの多くが「がん」で亡くなっていたというふうに男性は証言するわけです。

これは、クボタショック後の地元の女性の証言です。先ほどの江津市の広報誌を見て、義理の姉に「ご主人も調査をしたら」と勧めた。義理の姉には、その清見鉱山で働いていた夫がいたのです。そうして県内の国立病院でみてもらったら、中皮腫と診断されたということです。患者は苦しがり酸素を外し、2008年に死亡しました。新しい墓があり、確認できました。この方が6人のうちの中皮腫の方だということが、ほぼ確認できました。私たちの運もあるんでしょうけども、これでそのクボタショックをきっかけにして、この労災認定者6人が掘り起こされたということなんです。

まさに今、前後80年ということで、いろいろ記事が出ていますが、この清見鉱山のはじまりは日米開戦の直前でした。当然、アスベストの輸入が途絶えて、軍需物資が優先されて、粉じん対策の配慮はほとんどなかった。関係者の間に相次いだ「がん」。それはなぜだろう、ということを、みんな不審に思っていたのです。それがクボタショック後、これがアスベストが原因だったということがわかったということです。

ただ、何の補償もなく亡くなっていった人たちも、たくさんいたと考えられるということです。この人たちの掘り起こしというのは、ほぼ不可能であろうということです。

話をクボタの方に戻します。クボタの被害のほうはどうなっているか。この記事は、クボタショック2か月後に、この住民被害がさらに21人ということですから、5人で始まりましたので26人ぐらいになっていたということです。この時に、最初は中皮腫5人で始まったのが、毎日新聞に限らず各社が報道して注目を集めて、救済につながっていったということです。

これは、クボタが最高4600億円を補償するという記事(2006年4月)です。これは、地元というか、患者の人たちと、支援団体ですね。関西センター、尼崎センター、そこの人たちが患者の人たちと、クボタに対して粘り強く交渉して、こういう結果になりました。

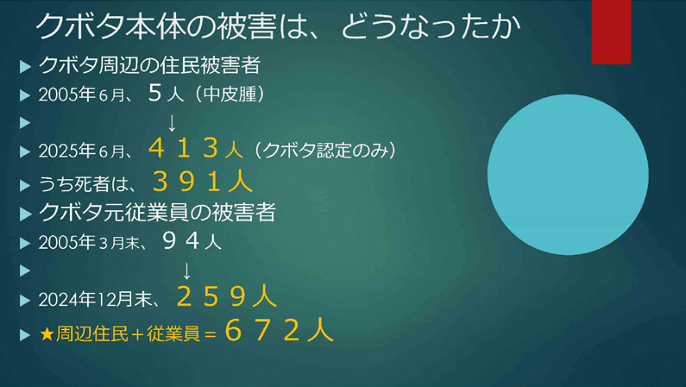

では今、クボタ本体の被害はどうなったか。最初の記事は住民の中皮腫5人で始まりました。それが今はこういうふうになっています。どんどんどんどん増えていって、これは累計を示していますが、住民の認定413人。少なくとも413人がクボタに認定されていることを意味します。このうち391人も亡くなってしまったのです。請求している人はもっと多いんですけれども。

一方、クボタの従業員は2005年3月末で94人の被害者がいましたが、今は259人になっている。住民と従業員を合計すると、なんと672人の被害者。ほとんど、この9割が亡くなっているとみられます。クボタの正確な死者というのはちょっと今、手元にありませんが。ものすごい被害になったということです。これはやっぱり被害の本体としては忘れちゃいけない数字で、ずっと私も追いかけ続けています。

クボタショックで忘れちゃいけないのは、石綿健康被害救済法(石綿救済法)ができたことです。ここで強調したいというか、全国の労働安全衛生センターと協力してやっていたということは情報公開があります。このクボタショックは、いろんなところ(官庁や企業)が情報公開を始めました。その中で一番大事な厚生労働省も情報公開を、アスベストで労災があった事業所についてクボタショックの時の夏にやったのです。ところが、ここの記事にあるように、厚生労働省は翌年からは事業所公開を拒んでしまうということになりました。

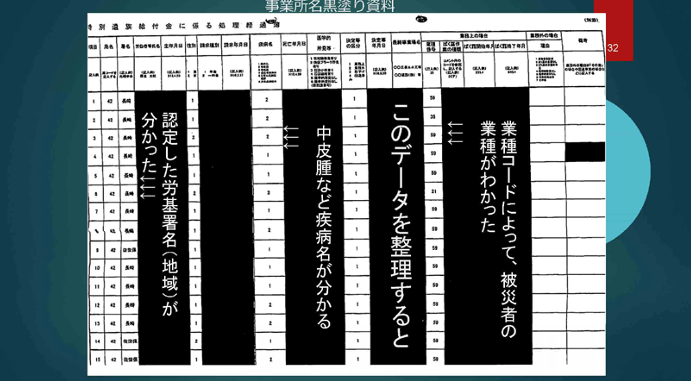

これに対して関西労働者安全センターの片岡さんが情報公開請求をすると、こういった黒塗りの用紙が出てきた。

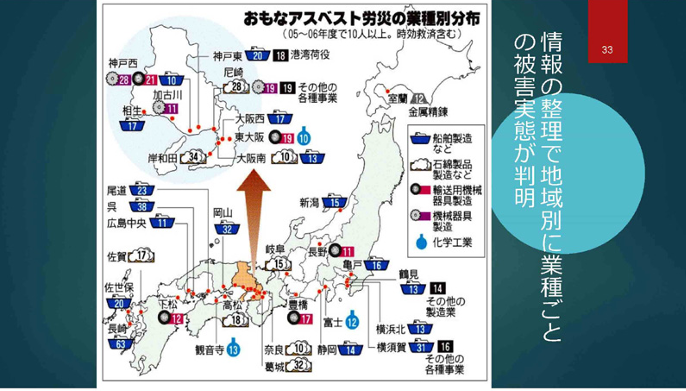

しかし、これを片岡さんが分析すると、こういうふうに(労働基準監督署ごとに業種別の労災認定数が)まとめることができました。例えば、もこもこっと見えているマークは「石綿製品など製造」を表し、そこに「尼崎28」とあります。これは、これはクボタの神崎工場で、28人の認定者が出たことを意味します。神戸のこの辺は三菱重工の造船とか、この造船「呉38」というのは、これも造船といったら石川島播磨重工(IHI)でしょ、という話。長崎の造船だったら三菱重工でしょう、とか、そういうのが全部わかってくる図を作りました。

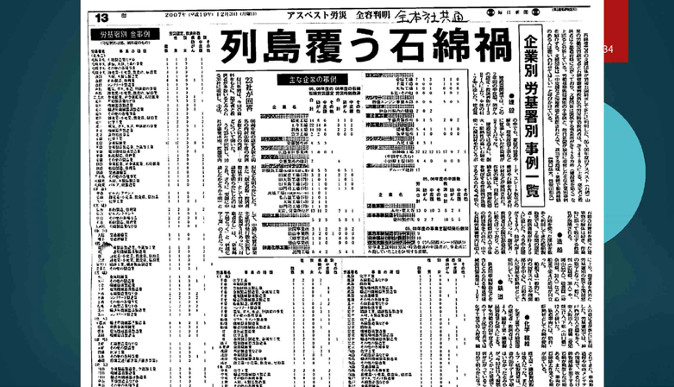

そして、それを一覧にして、この労働基準監督署では、こういう業種でこれだけ出ています、という一覧表を2ページ使って掲載しました。当時、全国通しで新聞5ページに掲載しました。

この支援団体というか関西労働者安全センターや全国の労働安全衛生センターとかに協力を受けまして、これはこういうところ(この業種はこの企業)だろう、という推定を元に、事業所(企業)側に取材もして、「これ、あなたのところでしょう?」と尋ねて、それを認めたところと認めないところがあって、その結果を含め全部、新聞5ページで展開しました。すると、さすがに厚労省はマズいと思ったんでしょう。このままいったら、毎日新聞と全国の安全衛生センターで共同して、毎年毎年同じようなことをやられたら、いったい厚労省は何のために存在するか、ということになるというのを恐れたんだと思います。実際に、後々、大学時代の知り合いに厚労省の広報担当者がいて、その人が「実は大変なことになっていた」というふうに、1年後か2年後に教えてもらいました。

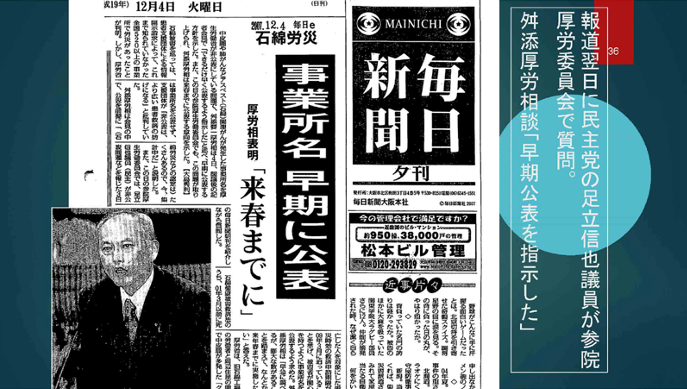

という経過で、当時の桝添厚労相が「早期に公表しろ」[右上]ということで公表された。

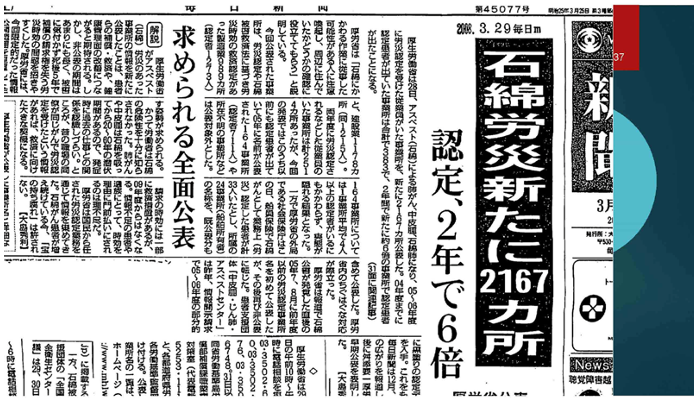

新規に労災認定された事業所が2167箇所もあったというのがこの記事です。

この事業所の公表が今も続いているということなんですけど、これ、なぜ続いているか。知っている方もいるかもしれないですけれど、これ、公開をめぐって法律ができたと言ってもいいということです。法改正が行われたということなんです。

それがどういうことかというと、国が健康被害救済法を改正して、その条文に「国に事業所の調査と公表を義務づける」という条文を明記させたのです。これは2008年の改正です。それがきちっと残っているわけです。ですからこれを廃止しない限り、再改正して抹消しない限り、公表は拒否できないということになったということです。

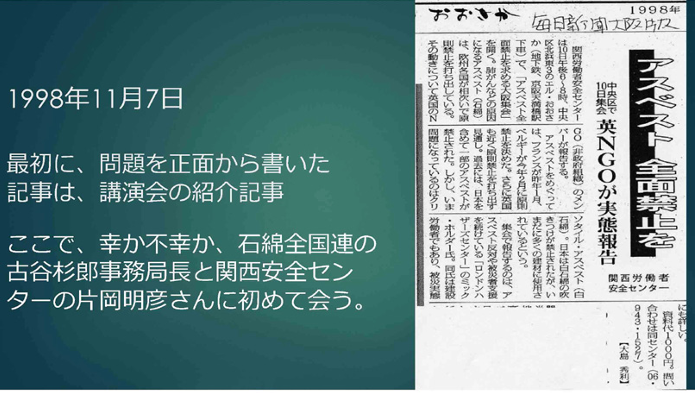

今後の課題は、▽救済のすき間解消(肺がんなど)、▽戦略的に建物に残るアスベスト対策(連携して、調査と除去)、▽中皮腫の治療薬の開発に国が支援―と考えます。いずれも法改正などが必要かもしれません。

これらの課題は、6月のクボタショックの直後ぐらいか、7月の頭ぐらいに連載するつもりで取材していました。ところが、私の読みがあまく、ご存じのとおり参院選があって、それどころじゃないと。今は政局が大変ですね。それに加えて、このトランプ関税がどうだこうだというのもあって、まだ原稿は眠っています。眠っているけれども、たぶん出るんじゃないかなと私は信じています[後日配信された]。

まずテーマとしては救済の隙間解消という問題があるだろうと。そして、戦略的に建物に残るアスベスト対策、つまり根絶対策が必要だと。これはすでに古谷さんが問題提起しています。それから、調査と除去ということに関しても、外山さんらがいろいろ問題提起しています。そのことについて記事を書いていく予定です。

もうひとつ、やはり中皮腫患者の薬の開発ですね。これを国が支援していくべきだという話。これはこの間、ちょっと私、別個で記事(2025年7月24日毎日新聞・東京版など)にしています。

【中皮腫治療推進基金HPに掲載】

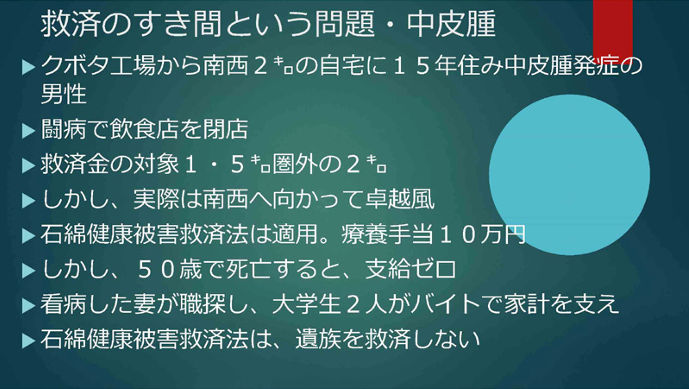

すき間の問題では、中皮腫患者であっても救われていない人がいるというか、十分救われていない人がいるということです。クボタの周りには15年間住んでいたという人がいたのです。飲食店をやっていたんですけれども、闘病で店を閉めざるを得なかった。この人が住んでいた場所がクボタ神崎工場からちょうど2キロのところなので、救済金の対象の1・5キロの外になっているという理由で、クボタ救済金の支払い対象にならなかった。でも、卓越風はまさに住んでいた場所の方向へ吹いていて、対象になってもおかしくないと指摘されています。中皮腫ですから、石綿救済法は適用されて、療養手当を月10万円支給されたのですけど、50歳で亡くなりました。そうすると支給ゼロになって、結局、看病していていた妻が働かなくちゃいけないし、当時2人の大学生がいて、この大学生もアルバイトして何とか家計を支えなくちゃいけない。それこそ家計が火の車になったというわけです。まさに救済法は遺族を救済しない典型的なひどい事例だなということで、この記事を今、準備しています。

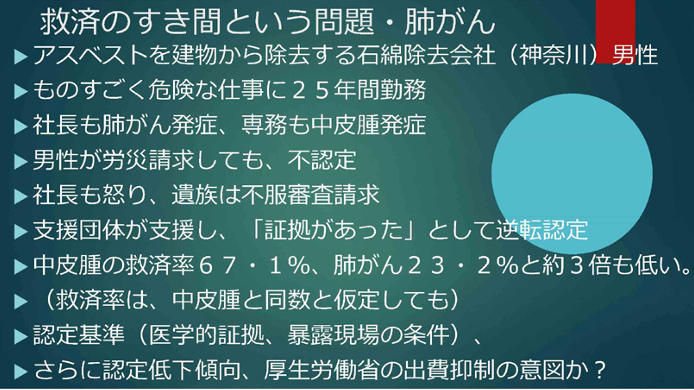

そして、アスベストによる肺がんの問題です。これはアスベストセンターが取り組んだケースです。要するに除去業に25年勤務していた。で、肺がんになった、という話で、その社の社長は肺がんなって、専務は中皮腫なってそれぞれ労災認定された。だけど、男性が肺がんになっても、不認定という労働基準監督署の決定でした。これで社長も怒って、遺族も不服審査請求した。そしてアスベストセンターが追及していって、審査では、証拠があったということで逆転認定されました。裁判になったら、絶対に責められるだろうと思ったんでしょうか。

というわけで、要するに中皮腫の救済率が67%に対して、肺がんが23.2%。これは中皮腫と肺がんの発生が1対1という前提でもってもこれだけひどいということで、やはりこれはどうにかしなくちゃいけないということですね。やはり肺がんは認定基準、医学的証拠、現場、曝露の条件、これが厳しいということです。認定率はむしろこの5年間では肺がんは低下しています。それは意図的なものではないかという疑いがあるそうです。

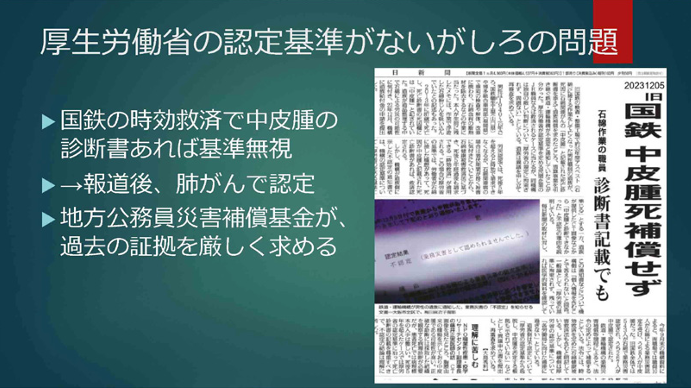

そしてあともうひとつ、忘れちゃいけないことは、厚生労働省の認定基準がないがしろにされるという問題です。

この記事は、2年ほど前に取り上げた話です。国鉄の時効救済で中皮腫の診断があれば認定という厚生労働省の基準を無視して、5年以上前に亡くなった方について、中皮腫の診断書があるのに、CT画像を見ると中皮腫とは言えないよ、というふうに難癖をつけて不認定にされました。認定してもおかしくないというCT画像だという医師もいるにもかかわらず、この難癖をつけたのですが、この報道後、認定されることになりました。しかし、その認定の名目は肺がんということで、わけがわからない分からないのです。が、いずれにしろ、厚労省の認定基準がないがしろにされたということです。

基準がないがしろにされるという事例では、地方公務員災害補償基金が、過去にアスベストを吸った証拠を厳しく求めて不認定にした事例がありました。これも後々、記事にしたいと思っています。

そして、そろそろ時間がきたのでまとめていく前に、やっぱり今、感じるのは、これはアスベストに限らずの話ですが、神戸大の石橋克彦名誉教授がだいぶ前から唱えていたことです。それは阪神大震災のころから「大地動乱の時代がやってきた」と石橋氏が指摘しました。いろんな地震が起きています。3.11の東日本大震災。そして先ごろの能登半島地震。それに加えて気候変動に伴う、ものすごい豪雨災害ですとか台風被害。そこで問題になるのは当然、既存アスベストの問題です。今後、東南海巨大地震や、その前後に直下型地震などがよく起きますから、大変なことになるだろうと予想されます。そして、大規模な台風や暴風雨の頻発と。被災地の対策がますます重要で、のんきなことも言っていられないなと思っていた。そんなところで、とんでもない事件がありました。それを取材していた顛末をちょっと話したいと思います。

2025年になって、毎日新聞の私の元に、匿名の1本のたれ込み(情報提供)がありました。

それは、能登半島地震と豪雨被害にあった珠洲市のホテル海楽荘(かいらくそう)で、青っぽいアスベストのようなものがむき出しになっている。その中で、ボランティアたちが土砂を掻き出す作業をしていた。現地に行って取材してほしい、という。私はもう、すごく戸惑いましたし、なかなか、他のいろんな取材も抱えていたところで、てんやわんやしていたところで、ようやく落ち着いていたときに、そうだ!アスベストセンター事務局長の永倉さんに同行してもらったら調査と評価で一挙両得だなと思って、永倉さんにお願いして、たれ込みのあった場所に行きました。

これが現場です。これがホテルで、この、主に3棟建っていまして、ここに川が流れていまして、ここに鉄砲水がゴーッと流れてきて、この一番後ろの青い矢印のところに土砂が突入してきます。で、今から次に、ここの上流側が今、どうなっているのかを見ていきます。

こんな感じです。巨大な石がごろごろ。過去のグーグルマップで見えるこんな静かな普通の川が大変なことになりました。

これが鉄砲水で、次の鉄骨建て建物へ突っ込んでいくわけです。ここは、元々は穴はないところが、大穴があくことになりました。大穴が、巨大な石も突っ込んでいってあいた。

これが鉄骨ですね、見て分かるように。当初はここが土砂で埋まっていたんですが、それをボランティアが除去しました。飛散しただろうという状況になるわけです。それは後で話します。

それで、現場がどうなっているかとうと、この、左側から右に、どーっと土砂があって、この壁をぶち抜いたわけです。そして見えてきたのが何かというと、鉄骨を覆っている青石綿ということですね。ここにまで(はり近くに)土砂が達したということがありますから、当然、そこに吹き付けられた青石綿も一部、巻き込みながら鉄砲水が走っていった。これが青石綿です。

私、これを見て、もうとにかく、それこそ真っ青というか、こういうのを見るのは、大阪市内の近鉄の高架下に青石綿が吹き付けられた文具店があり、店主が亡くなった事件がありました。その文具店の2階で見た気持ち悪い青石綿以来です。それ以降は本当に生のこんなのを見たことはなかったのです。

この写真は、この海楽荘っていうところで、石綿が巻き込まれた可能性がある土砂をボランティアの人たちが、マスクもせずに掻い出しているところです。

恐ろしいのはこれです。

これはフェイスブックで公開されていた動画の一部ですが、この海楽荘のところに中学生たちが、作業ではマスクはどうもしていたようですが、この程度の格好です。これも、この海楽荘の前ですから、飛散してもおかしくないところです。

今は画像が無くなっているんですが、このホテルの中で子どもたちが土砂を除去する作業している場面も記録されていました。これも見て、私はまた青ざめていました。何が起きているんだろう、ということで。

このとおり、ここに永倉さんが示しているのは、際に青石綿の塊が複数落ちている場所です。そしてここは、実際は山のように土砂があったはずなんですが、それをボランティアが重機で掻い出したということで、その掻い出したときに飛散したはずです。

この写真は何かというと、画像左側の一番奥の建物が、さっき青石綿がむき出しになっていたところですが、それの前方で、私たちが行った時も、このオレンジ色のゼッケンをしていたボランテイアたちが、これもまた中学生か高校生かというような人が作業をしているわけです。マスクもせずに。

それで私たちは、「今は確認しているところだけども、ここはアスベストがあるからマスクをして作業をしたほうがいい」「今すぐにでも作業はやめたほうがいいよ」というふうに警告をしたのですが、聞いてくれませんでした(後に石川県が立ち入り禁止に)。

それでまあ、この記事になったわけです。

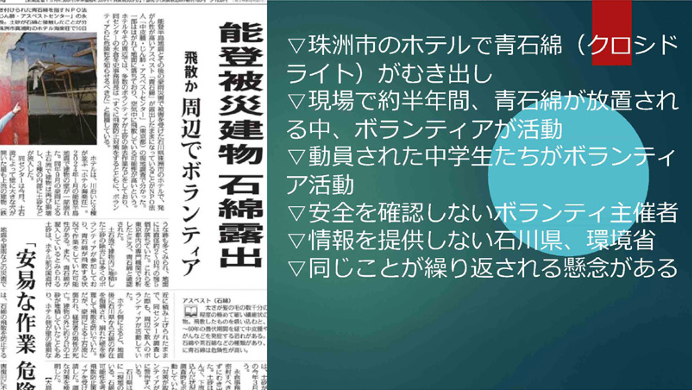

記事以外のこともまとめると、▽珠洲市のホテルで青石綿(クロシドライト)がむき出し、▽現場で約半年間、青石綿が放置される中、ボランティアが活動▽安全を確認しないボランティア主催者、▽情報を提供しない石川県、環境省、▽同じことが繰り返される懸念がある―概要はこうです。中学生たちが動員されたというのは、記事の時は確認していなかったので書いていませんが、とにかくその安全性を確認しないでボランティア活動が行われたということです。石川県とか環境省は青石綿の情報を持っていたはずです。「こういうところに、この青石綿を使っているホテルがある」ということについて全面的に公表すべきだと思うのです。

私が思ったのは、これは同じことが繰り返されるなと。聞いたところによると、この石川県にその後永倉さんたちが交渉に行くと、反省している様子がないということでした。行政がそんな姿勢だとすると、これはまたどこかで繰り返されるのは間違いないなという懸念があります。

ご静聴ありがとうございました。

安全センター情報2025年11月号

【本サイトの関連記事】

クボタショック関係

アスベスト(石綿)被害と情報公開