特集/新型コロナ労災の5年間-5年間で24万件の認定、いまなお月に千件超す~事業主の認識の低下も懸念

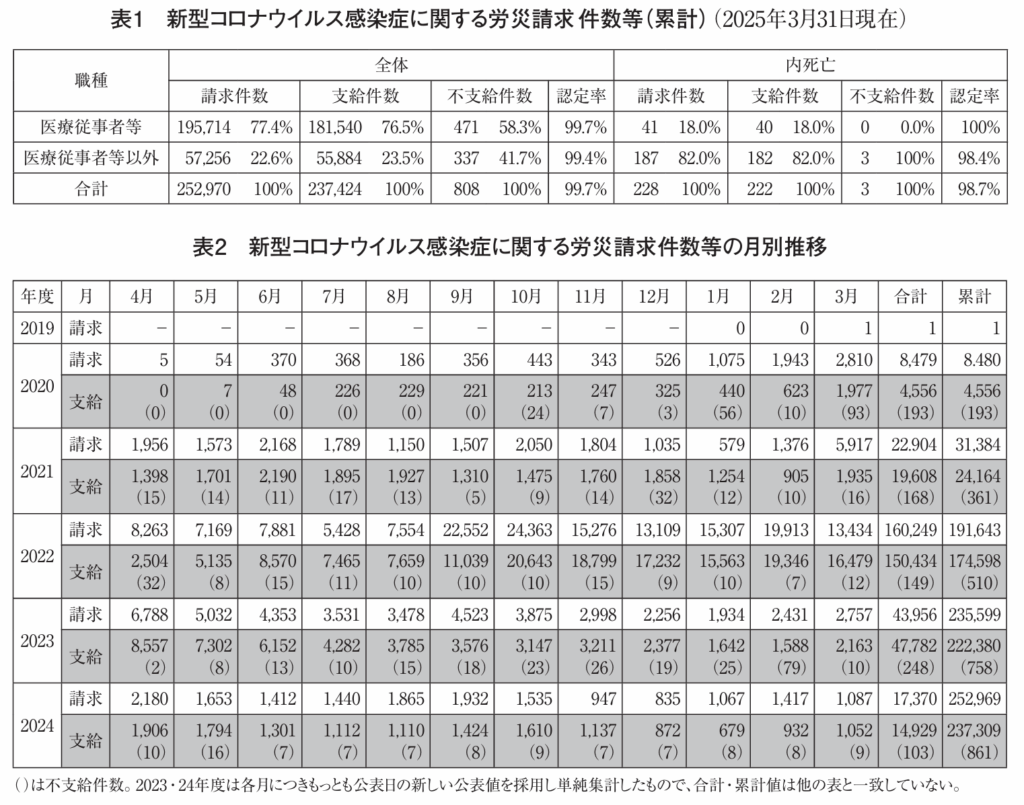

厚生労働省は2025年4月25日に、同年3月31日現在の「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」を公表した(https://www.mhlw.go.jp/content/001110674.pdf)。具体的に公表されたのは、表1の累計データ及び表2中の過去12か月(2024年4月分~2025年3月分)のデータである。

毎月情報更新は継続

厚生労働省は2020年2月21日に、労働者の方向け/企業の方向け「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A」ウエブサイトを開設したが、当初は労災補償に関する言及はなかった。新型コロナウイルス感染症に関する労災請求は同年3月に最初の1件があったとされ、3月19日の参議院厚生労働委員会で福島みずほ参議院議員の質問に対して、3月18日時点で1件の労災請求があったことを厚生労働省労働基準局長が認めている。また、遅くとも3月19日時点版Q&Aまでに、「労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか」という設問が加えられ、「業務又は通勤に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください」という回答が示された。

4月11日(土)に韓国で初めての「新型コロナ労災認定」があったと報じられたこともあり、4月13日(月)になって全国安全センターが厚生労働省労働基準局補償課職業病認定対策室に電話をした時点では、請求事例があることは認めたものの、「業務上認定事例があったかどうか、何件あったか、どのような事例か等については話せない。いつどのような情報を公表するかどうかは厚生労働省が決める」という回答であった。

4月27日に全国安全センターは厚生労働大臣に宛てて、「新型コロナウイルス感染症と安全衛生及び労災補償に関する緊急要請」を行い、「感染ルートが厳格に特定できなくても幅広く認める」よう労災補償の取り扱いを抜本的に改善するとともに、関連情報を広く社会に公開することを求めた。

4月28日に厚生労働省労働基準局補償課長名で基補発0428第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」が発出され、①医療従事者等については、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる、②医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されていない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる、複数(請求人を含む)の感染者が確認された、または顧客等との近接や接触の機会が多い、労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときは、業務により感染した蓋然性が高い、等とする取り扱いに大きく改善された。

4月30日にQ&Aが改訂されて、新通達の公表とともに「労災補償」の設問も新通達の内容に沿って拡充・整備された。合わせて、「労災請求件数等」情報の公表が開始された。当初の公表情報は、「医療従事者等」と「医療従事者等以外」に区分して、各々業種別の請求件数と決定件数(以降はいずれも累計件数)を示したもので、4月30日現在で請求4件、決定はまだなかった。請求件数は5月8日現在7件、5月12日現在29件、5月14日現在39件で、ここで初めての支給決定2件があり、5月15日の記者会見で厚生労働大臣が報告している。情報には、「うち支給件数」が追加された。

その後、平日のほとんど毎日情報更新が続けられた。ウエブサイト上では過去分が最新情報で置き換えられてしまっているが、全国安全センターは過去に公表されたすべての情報を保存している。

6月9日現在から「海外出張者に係る件数」が内数として示されるようになり(すべて医療従事者等以外)、7月15日現在からは「海外出張者」の区分が別建てとなり、「死亡に係る件数」が内数として示されるようになった。10月20日現在で初めて「決定件数」と「うち支給件数」の数字が異なり、11件の「不支給決定」があったことがわかった。12月11日現在の次は12月18日現在になり、以降は毎週金曜日現在の公表に切り替わったが、この時点では公表情報の内容・形式に変更はなかった。2021年9月30日現在の次は同年10月31日現在になり、以降は毎月末日現在の公表に切り替わったが、この時点でも表情報の内容・形式に変更はなかった。

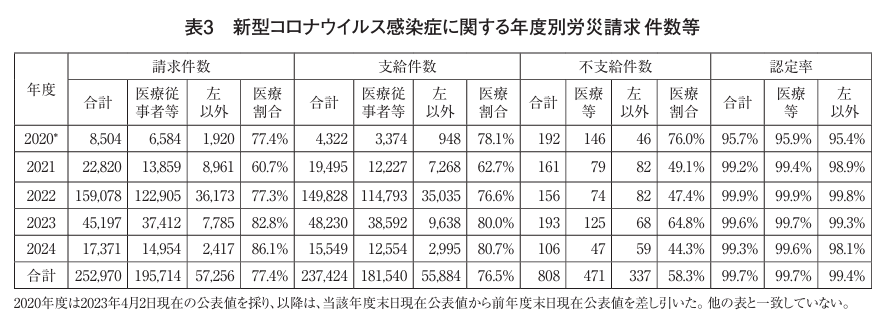

2022年12月31日現在分の公表からは、別紙で「月別労災請求・決定件数」(区分別内訳はなし)も公表されるようになった。

2023年4月30日現在の公表からは、「医療従事者等」と「医療従事者等以外」区分別の「請求件数」「決定件数」「うち支給件数」を示した「労災請求件数等(累計)」(表1と同じ内容)及び過去12か月分の月別件数を示した「最近の労災請求・決定件数状況」を一枚にまとめたかたちに変更された。業種別情報が示されなくなったということである。

しかし、毎月の情報更新自体は継続されており、2025年3月31日現在の公表で、207回目の公表になると思われる。

年度別公式統計との間には誤差

公表情報は当初から、「請求事案の調査の進捗を踏まえ変更することがあります」と注記され、実際に月別件数などは公表のたびに過去の数値が訂正されている。

他方、厚生労働省は毎年度、言わば公式の年度別職業病統計として、「業務上疾病の労災補償状況調査結果(全国計)」を公表している。厚生労働省ウエブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyoumu_00531.html)には最新年度版(現在は令和5年度版)しか掲載されていないが、全国安全センターは過去のすべての情報を保存している。2020年度分以降、新型コロナウイルス感染症の年度別新規支給決定件数も示されており、「新型コロナウイルス感染症については、別途厚生労働省労働基準局補償課にて取りまとめている『新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等』による」とされている(表4の2020~2023年度の数字がこの公式の年度別統計数値であり、表2及び表3の数値がこれと異なることに注意していただきたい。)。

さらに、全国安全センターは毎年度、「業務上疾病の労災補償に係る統計の一切」として開示請求を行っており、開示された2022年度分の統計のなかに「新型コロナウイルス感染症に関する月別労災請求・決定件数(令和5年3月31日現在)」と題した一枚があり、2019~2022年度の合計が「業務上疾病の労災補償状況調査結果(全国計)」のものと一致していてもっとも信頼できそうである。

そのため、表2の2023年3月までの数値はこれから採った。表2のその他の数値は、各月についてもっとも公表日の新しい数値を採って作成した。具体的には、2023年4月は2024年3月31日現在公表値から、2023年5月は2023年4月30日現在公表値から…以下同様に…2024年3月は2025年2月28日現在公表値から、2024年4月~2025年3月は2025年3月31日現在公表値から採った(2024年1月の不支給件数は、もっとも新しい同年12月31日現在公表値がおかしいので、11月30日現在公表値から採った)。

表1は、2025年3月31日現在分として公表された「労災請求件数等(累計)」そのものであるが、結果的に、表2の各月の数値を合計した累計との間に誤差が生じている。とくに累計不支給件数が、表1で808件、表2で861件という違いは気になるところ。

2023年度及び2024年度の合計値も、今後公表される「業務上疾病の労災補償状況調査結果(全国計)」の数値との間に誤差が生じる可能性があることをあらかじめ指摘しておきたい。

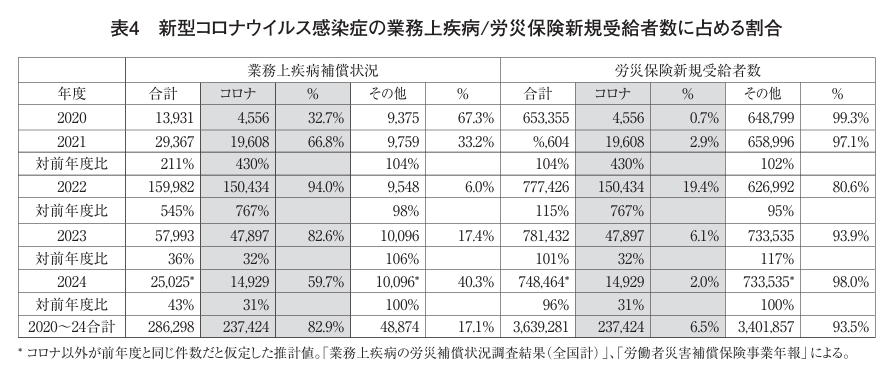

表3の年度別労災請求件数等は、医療従事者等及びそれ以外の区分別に、2020年度については2023年4月2日現在の公表値を採り、以降は、当該年度末日現在の公表値から前年度末日現在の公表値を差し引いて作成した。表2の年度合計及び累計と一致していないことに留意されたい。

支給25万件突破、いまも毎月千件

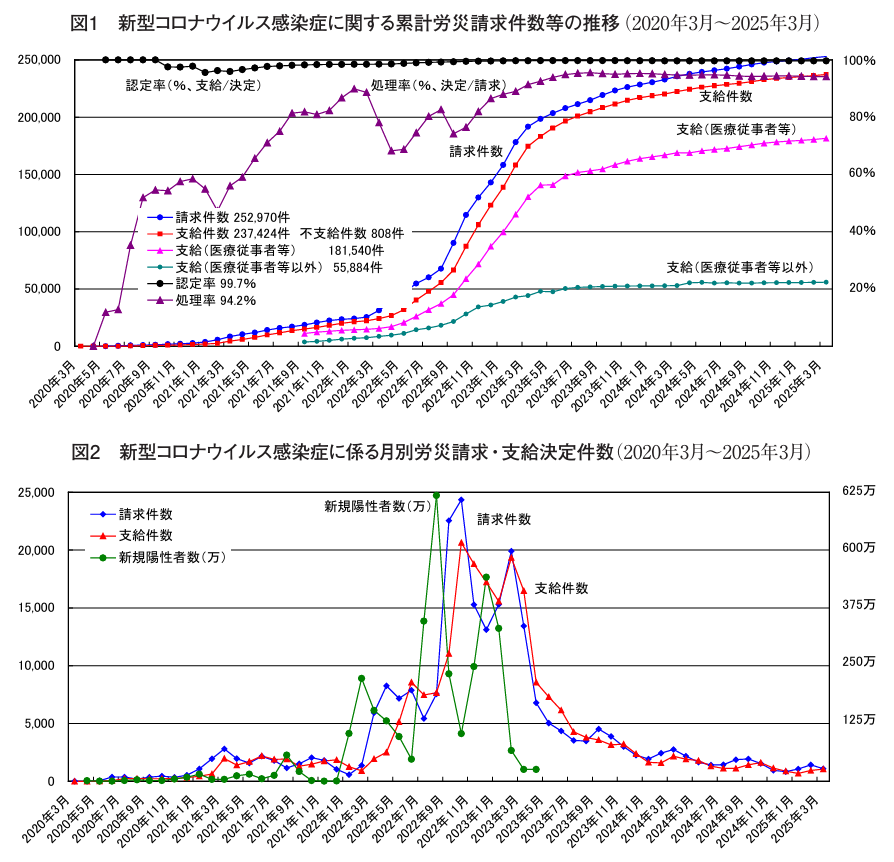

図1で累計請求件数等の推移をみると、累計請求件数は、当初のごくなだらかな増加の後、2021年3月頃から、次いで2022年3月頃から、さらに2022年9月頃から、増加の傾斜が急勾配になった後、2023年3月頃からはなだらかな増加に転じている。2021年4月に1万件を超え、2022年6月に5万件、同年10月に10万件、2023年1月に15万件を突破、同年5月に20万件、2025年1月には25万件を突破して、2025年3月31日現在で252,970件となった。

図2で月別請求件数等の推移をみると、月別請求件数は、2020年6月~12月は3桁、2021年1月~2022年2月は2022年1月を除き1,000~3,000件、2022年3月以降は5,000件を超え、2022年9月から2023年3月までは1万件を突破(最高は2022年10月の24,728件)、以降、2023年4月の6,788件から2024年12月の835件まで漸減してきたが、2025年1、2月と再び増加して千件台になり、3月も1,087件という状況である。

累計支給件数は、累積請求件数と同様の動向であるが、1~2月程度遅れて推移しているように見えていた。2021年7月に1万件を超え、2022年8月に5万件を突破、同年12月に10万件、2023年2月に15万件を突破、同年8月に20万件を突破して、2025年3月31日現在で237,424件となった(図1)。

月別支給件数では、2020年6月~2021年2月は3桁、2021年3月~2022年4月は2022年2月を除き1,000~3,000件、2022年5月以降は5,000件を超え、2022年9月から2023年3月までは1万件を突破(最高は2022年10月の20,601件)、以降、2023年4月の8,540件から2025年1月の679件まで漸減してきた。しかし、2月には932件と再び増加して、3月も1,052件で再び千件を超えている(図2)。

累計認定件数/累計(支給+不支給)決定件数としての「認定率」は、2020年5月から9月までは100%で、その後不支給決定事例が現われはじめたものの、高い認定率を維持し(図1)。2025年3月31日現在の累計でみた認定率は99.7%である(表1)。

累計決定件数/累計請求件数としての「処理率」は、2024年1月の95.5%をピークにわずかながら減少しており、2025年3月31日現在の累計でみた処理率は94.2%である(表1から算出)。全体として、歴史的に経験したことのない請求件数の激増にもかかわらず、全国の労働基準監督署はよく対処してきたと思う。長短両面の教訓を総括・共有しておくことが重要であると考える。

新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが2023年5月8日に「5類」に移行したことに伴い、感染状況データはそれまでの「全数把握」から全国5千の医療機関からの報告をもとに公表する「定点把握」に変わった。これは、感染症の感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案して、法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、自主的な取り組みをベースとした対応に変わったということであって、「流行」が終わったことを意味するものではない。最近では、2024年の第18週から7週連続で感染症が増加し、第29週でピークを迎えその後少しずつ減少したものの、2024年第45週から再び増加し、2025年第6週から少しずつ低下といった推移を示している。「収束」に向かいつつあると言えるのかもしれないが、新型コロナ労災の推移がどうなっていくのか予測するのはまだ困難と言わざるを得ないだろう。

新型コロナウイルス感染症の労災職業病としての規模を別の角度から考えてみるために作成したのが表4である。

労災職業病全体に占める存在感

左欄の「業務上疾病補償状況」は、前出の年度別「業務上疾病の労災補償状況調査結果(全国計)」に基づいている。2024年度はまだ公表されていないので、仮に、「コロナ」は表2の数値を、「その他」は2023年度と同じ数値を用いている。

新型コロナ以外の職業病(その他)は9,375件~10,096件でそれほど変化がないなかで、新型コロナウイルス感染症がいかに職業病全体の労災補償状況に影響を与えているかがよくわかる。職業病全体(合計)に占める割合は、2020年度32.7%、2021年度66.8%、2022年度は94.0%までに増加した後、減少はしているものの、2023年度82.6%、2024年度59.7%と、以前過半数を占めている可能性がある。換言すると、最大-2022年度には職業病全体を17倍近く増加させ、2024年度でもなお2.5倍に増加させている。まさに最大の職業病であり続けている。

また、厚生労働省の年度別「労働者災害補償保険事業年報」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/138-1.html、令和5年度版が最新)は、「労災保険新規受給者」を示しており、それと「コロナ」支給件数を比較したのが右欄である。2024年度は、仮に2023年度と同じ数値を用いている。

コロナ以外の職業病全体が労災保険新規受給者に占める割合が同じ期間に1.2~1.4%なのに対して(表には未掲載)、コロナは、2020年度は0.7%にとどまったが、2021年度は2.9%、2022年度には19.4%と5分の1近くを占めるまでになり、2023年度6.1%。2024年度でも2.0%を占めている可能性がある。

医療以外の請求・認定率減少懸念

表1で、医療従事者等とそれ以外の区分別の状況をみると、累計請求件数で医療従事者等77.4%、それ以外22.6%、累計支給件数で医療従事者等76.5%、それ以外23.5%と、いずれも医療従事者等が全体の約4分の3超を占める多数派である。一方、不支給件数では医療従事者等58.3%、それ以外41.7%と差が縮まり、結果的に認定率は、医療従事者等の99.7%であるに対して、それ以外は99.4%とわずかながら低くなっている。

年度別の状況は図1及び表2からわかる。図1で、累計支給件数の推移をみると、2023年度頃からの医療従事者等以外の累計支給件数の増加が、医療従事者等と比較して大きく弱まっているように見える。実際、医療従事者等以外の累計支給件数は、2023年6月30日現在で50,419件と5万件を突破して以降、2025年3月31日現在は55,884件で、この間に10.8%増加している。しかし、同じ期間に医療従事者等の累計支給件数は、148,602件から181,540件へと22.2%と増加していて、約2倍の差がある。

表3でみると、合計に占める医療従事者等が占める割合が、請求件数で2021年度60.7%から2024年度86.1%へ、支給件数で2021年度62.7%から2024年度80.1%へと増加している。医療従事者等の請求件数が絶対的にだけでなく相対的にも減少していることが主な理由だが、それでも、医療従事者等以外の請求件数がなくなったわけではなく、2024年度でも2,467件あった。また、医療従事者等以外では、2023年度と2024年度は支給件数が請求件数を上回っており、処理に時間がかかっている(翌年度に繰り越されている)ことを示唆している。さらに、認定率はやはり各年度とも医療従事者等の方がわずかながら高いが、2024年度は医療従事者99.6%に対して、それ以外98.1%と差が広がっている、つまり医療従事者等以外の認定率が下がっていることが懸念される。

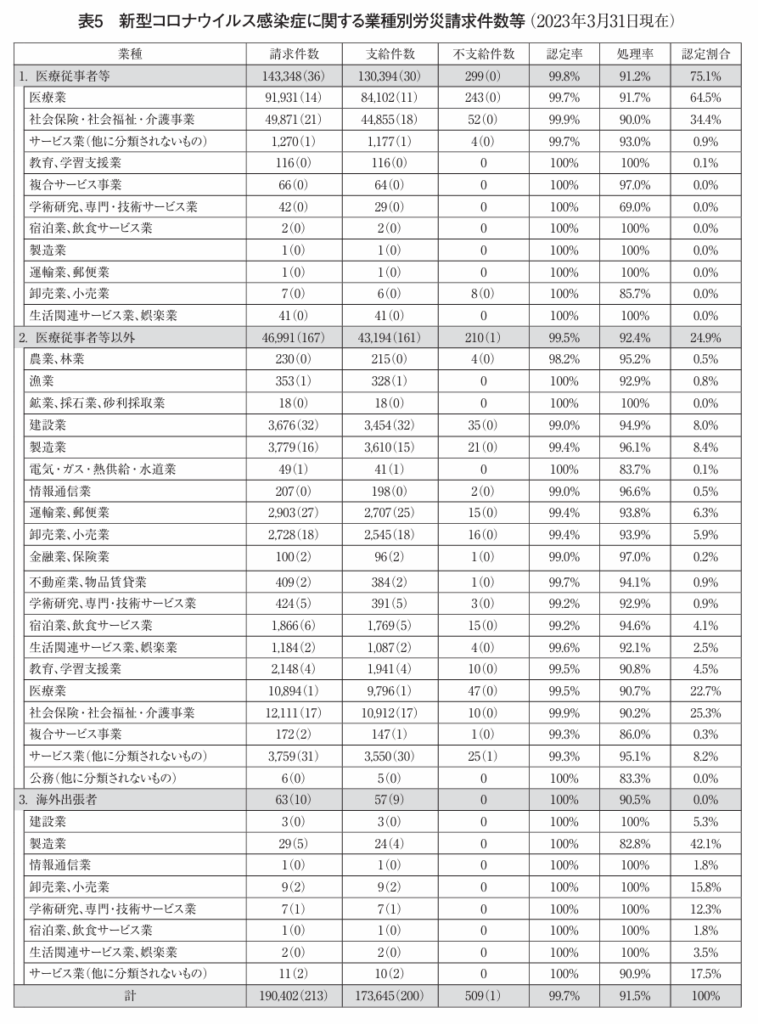

前述のとおり、業種別情報の公表は2023年3月31日現在が最後だったが、参考までに、その内容を表5に示している。

事業者の認識の低下も懸念

もうひとつ提示できる関連情報がある。暦年の「業務上疾病発生状況等」調査結果であり、「資料:業務上疾病調」とされているが、新型コロナウイルス感染症等を含めてほとんどは、事業者から所管の労働基準監督署に届け出られた「労働者死傷病報告」を集計したものである(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09976.html)。

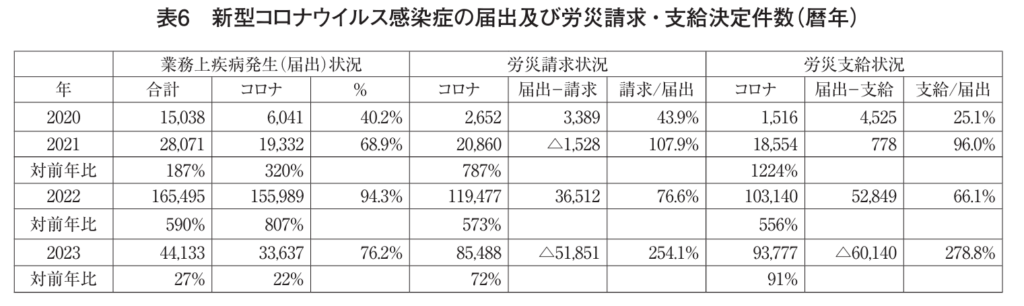

表6は、業務上疾病発生(届出)状況と、表2の労災請求件数及び労災支給件数を暦年別に集計した結果を比較したものである。

厚生労働省は事業者に対して、労働者死傷病報告の提出と労働者・遺族による労災請求への協力を要請してきた。われわれは、労働者への直接の働きかけを再三要請し、厚生労働省は事業者を通じた指導しかできないという回答を繰り返してきた。

2022年度に届出件数が請求・支給件数を上回ったのは、厚生労働省による働きかけの影響が大きかったと考える一方で、事業者により届出がなされているにも限らず労災請求が行われていない事例がある事態への対処も必要と要請してきた。しかし、2023年度には請求・支給件数が届出件数を上回るようになっている。

新型コロナ労災の労働者死傷病報告の提出と労災請求への協力が必要だという事業者の認識が低下してきていることが懸念されるのである。

2022年度は届出件数89.0%(138,853件)が保健衛生業だったが、2023年度は94.0%となっている。単純な比較はできないが、請求・支給件数に占める医療従事者等の割合(表3参照)と比較して、とりわけ、保健衛生業以外、医療従事者等以外について、の事業者による労働者死傷病報告の提出が低下してはいないか。届出及び労災請求件数が低下しつつあり、処理が遅れるとともに、認定率も下がりつつあるとしたら、問題である。

公務員の情報の公表状況

なお、厚生労働省は、われわれが求めた都道府県別情報の提供には一貫して消極的であり、罹患後症状や障害補償等、公表に応じていないものも少なくない。

地方公務員災害補償基金は2023年4月10日に「新型コロナウイルス感染症に関する認定請求件数、認定件数について」公表を開始したが、2023年11月30日現在の公表を最後に、5類移行を理由に中止してしまった。同基金は、「認定・補償実績」に関する統計を公表しているが(https://www.chikousai.go.jp/gyoumu/toukei/toukei.php)、ここには新型コロナウイルス感染症に関する情報は含まれていない。何らかのかたちで情報公表を再開するよう繰り返し要望している。

人事院もウエブサイトの「新型コロナウイルス感染症」ページで「一般職の国家公務員に係る新型コロナウイルス感染症に関する報告件数及び認定件数」を公表していたのだが、2022年3月31日現在の公表最後に、とりやめた。ただし、「年次報告書」(https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/koumuinhakusyo/hakusho.html)の「災害補償」で報告はされている。2020年度は、公務災害と通勤災害を合わせた認定件数1,909件のうち疾病によるものが95件としているだけで、新型コロナウイルス感染症についての記述はない。2021年度は、認定件数1,942件のうち32件が新型コロナウイルス感染症tとされている。2022年度は、認定件数1,936件のうち56件が新型コロナウイルス感染症とされている。2022年度は、認定件数2,034件で新型コロナウイルス感染症への言及はなくなったが、その他56件のうちの46件だったとのことである。

安全センター情報2025年6月号