メンタル労災・ハラスメント全国一斉ほっとライン:0120-631-202【10月10日、11日】やります!

目次

メンタル労災・ハラスメント全国一斉ほっとライン~北海道・山梨・東京・神奈川・愛知・大阪・京都・兵庫・岡山・広島・徳島・福岡など~

日本全国で無料電話相談

精神障害の労災申請、各種ハラスメント対策、労使交渉のポイントなどについて、労働安全衛生団体、労働組合の専門スタッフらが相談対応、解説します。

昨年は全国で217件の相談がありました。まだまだ問題を抱えている方は大勢いることと思われます。是非ご相談ください。

フリーダイヤル(全国共通)

0120-631ー202

(ろうさい・エスオーエス)

2025年10月10日(金)~11日(土)

午前10時~午後6時

主催:全国労働安全衛生センター メンタルヘルス・ハラスメント対策局

協力: コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク、札幌地域労組、下町ユニオン、よこはまシティユニオン、女のユニオン・かながわ、山梨ユニオン、名古屋ふれあいユニオン、名古屋シティユニオン、愛知健康センター、きょうとユニオン、なにわユニオン、ひょうごユニオン、ひょうご働く人の相談室、ユニオンおかやま、スクラムユニオン・ひろしま、連合福岡ユニオン …など

はじめに

2025年3月、元SMAPの中居正広氏から、フジテレビの女性職員へ性暴力があったとして、テレビ等様々なメディアで取り沙汰されました。そして、それがフジテレビの体制の問題へと発展し、フジテレビが第三者委員会を立てて調査が行われました。その報告書では、中居氏の性暴力が行われたこと、それがフジテレビ の「業務の延長線上」における事案であったこと、また、会社の体制や、上司、経営者の対応がそれを助長するものだったことが報告されました。

この問題は、全国的な大テレビ局内で起こったハラスメント問題が、他でもないテレビで大々的に報道された事案です。それは、世間のハラスメントへの関心が高まっていること、そういった出来事を問題と捉え、改善しようという雰囲気が増していることの証拠でしょう。

そんな中、今年も10月10日の世界メンタルヘルスデーに合わせ、全国一斉に、精神疾患の労災に関する電話相談を行います。

精神疾患での労災補償請求の件数は、右肩上がりで増えています。そして、私達への職場のハラスメント相談も現状ひっきりなしにあります。その中には、被害者が相談しても全く改善しなかった、相談することもなく退職を余儀なくされたといった事例も数多くあります。そのような事例は、本人だけの行動で解決できる問題ではない場合がほとんどで、労働組合に加入して、会社の責任での対応、再発防止を要求していく必要があります。労災請求するにしても、労働時間やハラスメントの事実関係の認定については、労働基準監督署に任せるのではなく、職場の同僚などの協力が非常に重要です。そんな問題に対して、手助けをするべく、相談を行います。

1 精神疾患の労災の請求数、決定数、認定率と、認定に関する問題について

2年前の2023年9月1日に、精神疾患の労災について、新しい認定基準が施行されました。これは、時代に合わせることを目的とした変更で、パワハラ、セクハラ、カスハラなどの項目が認定基準の心理的負荷表に明記されるなど、どちらかと言えば労働災害の認定率が上がる方向の変化が多くありました。さて、その後の認定率の推移はどうでしょうか。

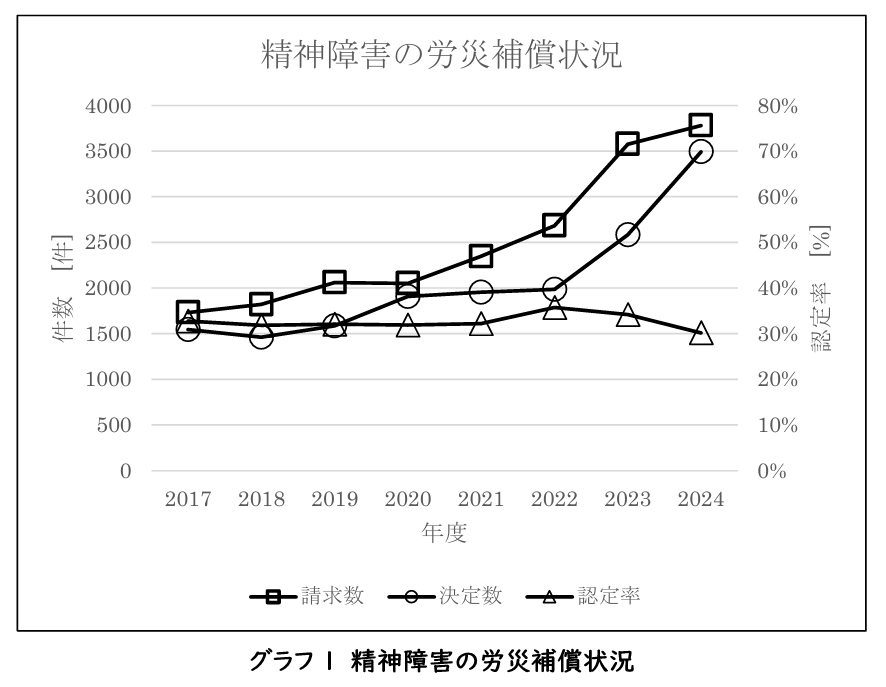

下に、厚生労働省が毎年発表している「業務災害に係る精神障害の労災補償状況」に掲載されていた2017年~2024年の、精神疾患労災の請求数、決定数、認定率をグラフにして示します。

2023年度のデータは、後半の半年分が新基準での判定となっているのですが、グラフを見てみると、認定率は上がらず、むしろ、2022年度よりも下がりました。さらに、1年全て新基準で判定されているはずの2024年度の認定率は、2017年度から今までで、最低値を記録しました。それはなぜなのでしょうか。

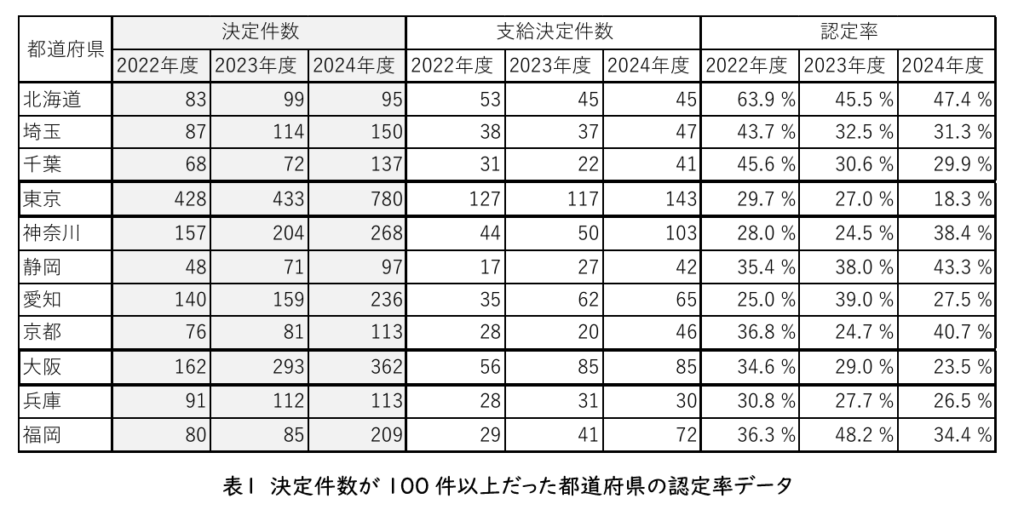

次の表1にて、2024年度に決定件数が90件以上だった都道府県の認定率のデータを示します。

ここで、東京と大阪に注目しましょう。この2つの地域は、3年間決定件数ベスト1と2であり、2024年度の決定件数90件以上の都道府県中で認定率ワースト1と2でもあります。また、共通して言えることとして、2022年度から2024年度にかけて急激に決定件数が増加し(東京352件、大阪200件)、それに伴って認定率が下がっています。

ここから単純に想像できるのは、爆発的に増加する請求に対応するために、決定件数を増やそうとするあまり、調査が綿密に行われず、紋切り型に認定基準マニュアルに当てはめることが多くなって、不支給となり、認定率が下がっているのではないかということです。実際に、精神疾患で労災補償請求をした際に、聞き取り調査をされなかったという相談者もおられます。

精神疾患における心理的負荷は、本人や会社への精緻な調査により判断されるべきです。決定までにかかる時間が少なくなるのはよいことですが、そのために調査がおざなりになり、補償されるべき人が補償されなくなることはあってはなりません。

それに加えて、色々問題が見えてきています。以下に、よくあるケースを2点ほど紹介いたします。

①出来事が、パワハラではなく、上司とのトラブルに分類される

精神障害が労災として認定されるためには、業務中にあった出来事が、監督署の調査において精神的負荷「強」であると認定されなければなりません。そして、パワーハラスメントの項目は、基本的な精神的負荷が「強」とされており、上司とのトラブルは、基本的な負荷が「中」とされています。そして、パワハラと思って挙げた出来事が、上司とのトラブルに分類されて、精神的負荷「中」や、時には「弱」とされてしまうケースがあります。

もちろん、なんでもかんでもパワハラで「強」にしろと言っているわけではなく、妥当と思えるケースもあるのですが、中にはどう考えてもおかしい判定がされていることがあります。

②発症日が適切に設定されず、発症日から6カ月前までの出来事だけで評価される

精神障害の労災の認定は、基本的に発症日から6カ月前までの出来事で判定されてしまいます。しかし、この発症日というのが曲者で、具合が悪くなっても頑張って働き続ける人は少なくありません。すぐに病院にかからずに、いよいよ症状が悪化してから、医師にかかり休業に至ることはよくあります。そんなケースでは、発症日を症状が出始めた時とするのか、初めて医師にかかった時とするのかは難しい問題です。

私達が相談を受けたケースでも、発症日を初診日とされた場合、症状の出始めとされた場合の両方で、本人の受けたエピソードで一番心理的負荷が大きそうな出来事が、発症日前半年の期間に入っていないという理由で無視されている(調査復命書には“評価しない”と書かれる)ということがままあります。

調査員は、請求者の言うことをよく聞いて、今のこの人の症状は何が原因になったのかをちゃんと見極め、適切に発症日を設定してほしいと思います。

精神障害の労災の請求数は年々増加しています。それに伴い、相談件数も増えています。納得できない判定を少しでも減らし、請求人が適切な調査、補償を受けられるよう協力いたします。

2 ハラスメント相談、職場復帰・改善は、一人でも入れる労働組合、ユニオンへ

職場のハラスメント相談が高止まり状態です。厚生労働省の「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、厚生労働省が行っている総合労働相談で、「民事上の個別労働紛争」の267,755件のうち、「いじめ・嫌がらせ」が54,987件(20%)と、13年間続けて第1位とのことです。また、「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における雇用均等関係法令の施行状況」によると、当局へのパワハラに関する相談件数は、2023年度で60,053件(2024年度の件数は2025年7月現在未発表)と、上記の相談件数をさらに上回る数です。確かに、安全センターやユニオンの相談でも、同じような傾向が続いています。

加害者に責任があることは言うまでもありません。さらに、それを放置、時には助長するような職場環境、労働条件そのものを原因があることも少なくありません。ハラスメントについては、現状、相談体制の整備しか法的な義務がありませんし、それが十分に機能していないからこそ、行政機関等への相談件数が減らないのです。

特に問題なのが、ハラスメントかどうかグレーな事だったり、一般的にはハラスメントと言えないような事です。そういった事案の解決や職場改善には、労使間の認識合わせが重要であり、きちんとした労使交渉が必要です。そのためには、ユニオンとの連携が有効です。そういった相談も手助けいたします。

3 公務員、医療福祉関係者、その他誰でも、官民問わず、とにかく迷わず相談を!

2025年3月に、兵庫の齋藤県知事について、第三者委員会から、パワハラがあったことと、告発者探しが違法だったことが報告されました。その違法だったとされた告発者探しによって、自殺者まで出ています。

また、同月には人事院から、2024年度に懲戒処分を受けた国家公務員は285名で、その内、セクハラが絡んだ処分が46名、パワハラが18名だと報告されました。同様に、数こそ発表されないものの、民間でもハラスメントで処分された人は多数いるでしょう。

さらに業種で見てみます。「業務災害に係る精神障害の労災補償状況」で報告された、2024年度の、業種別の精神障害の労災補償請求件数によると、1位が福祉介護事業で589件、2位が医療業で389件と、医療福祉分野の2大事業が、3位以下に2倍以上の差をつけて1位2位となっています。また、2022年度のデータと比較すると、1位2位の業種は変わらず、しかし、この2年で請求件数が福祉介護事業は1.8倍、医療業は1.3倍という、非常な勢いで増加しています。

過労死した医療従事者や、3K(きつい、汚い、危険)ならぬ11K(きつい、汚い、危険、苦しい、給料が低い、腰が痛い、休憩が取れない、休暇が取れない、格好悪い、窮屈、臭い)とも言われる厳しい介護現場の仕事の状況は、少し調べれば山ほど出てきます。我々への、介護士や看護師などからの相談も増加しています。

上記の例に寄らず、どのような方でも、追いつめられる前に、とにかく相談していただきたいと思います。3人寄れば文殊の知恵という言葉もありますし、また、1人では重たい荷物も、複数人で担げば気が楽になります。とにかく、話をしましょう。重すぎる荷物は一緒に運びましょう。

4 事例紹介

① 上司による退職勧奨やパワハラで休業。業務指導の範囲とされ、労災が不支給となり、審査請求中。

老健施設で働いていたAさんは、ある日、人事部の課長から、チームの和を乱すから、グループ内の別の施設に異動するか、退職するかと迫られました。同僚と仲が良かったAさんは、チームの和を乱すの意味がわからず、異動も退職も拒否しました。すると、人事部の課長や本部の部長、施設の看護師長などに面談室に呼ばれ、数カ月にわたり、過去に注意されて既に改めていることを再度注意されたり、誰が言われているかわからないクレームについてAさんを犯人と決めつけて叱責する、有給を取ったことを注意するなど、いやがらせを受けました。それで最終的に適応障害を発症し、休業を開始しました。そして、労災請求をしたのですが、これはハラスメントではなく業務指導の範囲であるが、上司とのトラブルは認めるとされ、心理的負担は「中」となり、不支給になりました。ここで安全センターへ相談がありました。

労災請求時は、ハラスメント部分について、面談の録音記録や、同僚の証言など、客観的な証拠を提出しておらず、事業主側の言い分で「業務指導」になってしまったので、改めてそれらを収集して意見書を作り、審査請求中です。

②同僚によるセクハラで精神疾患。会社はセクハラ加害者を処分したが、労災請求には非協力的で、不支給に。行政裁判中。

神奈川県労働センターの紹介で、昨年のホットライン時に面談したBさんは、ある会社の総務部門で働いていました。そこで、聴覚障害者の同僚の50代男性から二の腕を触られたり、その後何回も、手話でセクハラワードを言われたりして、止めてくださいと言ってもやみませんでした。約2ヶ月後に強く抗議してようやくおさまりました。一緒に働くのは非常につらかったが、それでも我慢して働いていたのですが、仕事の事で注意されることに逆恨みをしたのか、加害者が上司に当該女性からパワハラされていると訴えられました。

その際にようやく上司に事の詳細を説明しました。ところが上司の対応が不十分で、加害者に注意しただけ。シングルマザーであるにもかかわらず残業が増えたこともあり精神疾患が増悪、休業を余儀なくされました。症状が改善せず、精神科を受診したところ、重度のうつ病と診断される。その後、正式に会社の「内部通報」監査部署にセクハラ相談して、ようやく加害者は処分されました。

休職期間満了が近く、すでに発症から2年以上経っていることもありただちに労災請求。よこはまシティユニオンに加入して団交要求。休職期間満了後の継続雇用と労災請求手続きへの協力を求めたが、会社代理人弁護士は、「労災が認められたら検討する」などと回答するのみで決裂しました。労災も不支給となったため、審査請求へ。弁護士に依頼して、加害者と会社を相手取る損害賠償請求訴訟を準備中です。

③仕事現場の管理人とトラブルになり、うつ病を発症。さらに、雇用先から雇止め

ある芸大の嘱託職員であるEさんは、小学校跡地を使ってプロジェクトをしている時、管理者だった元校長とトラブルになりました。Eさんが施設のカギを使って跡地に入って作業していると、元校長に、「お前は人の家に黙って入るのか」という風なことを言われて追い掛け回されたり、その他にも、相談者の生徒が暴言を吐かれたりということがありました。どうにも関係が良くないので、大学の総務課に相談してみましたが、「パワハラじゃないから、あなたが個人的に何とかして」という趣旨のことを言われてしまいました。うつ病に苦しみつつ、2019年にキャンパスハラスメント防止委員会に訴えましたが、2年放置され、2021年にやっと回答が来ましたが、ハラスメントではありませんという返事でした。その後、2023年3月に雇止め。大学の言い分は大学移転で業務が集約されたからというものでした。ここでユニオンに相談がありました。

Eさんは、本来は無期雇用の要求ができる5年以上雇用されているはずなのですが、途中で3ヶ月程度のインターバルを空けられてそれができない状態でした。そもそも、業務上の災害でうつ病にもなっているので、そこも含めて、雇用継続を求めて集団交渉を3回しましたが、「移転で書類が見つからない」など言われて、4回目の交渉の申し込みは「もう話すことはない」と拒否されました。今は、労働委員会に不当労働行為として訴えています。

当日の対応団体と電話番号(ホットライン期間外にも対応)

当日は、下の表中の、全国共通のフリーダイヤルか、各都道府県の担当団体にお電話ください。フリーダイヤルの方が、電話代がかからないのでお得です。

なお、下記の団体や1ページ目に記載した協力団体では、日常的に労災、ハラスメントの労働相談を受け付けています。もしこのホットラインの開催時に電話できなくても、遠慮せずに後日お電話ください。