精神障害労災認定基準専門検討会:第13回検討会「報告書案」についての意見書/2023年6月13日/全国労働安全衛生センター連絡会議・同メンタルヘルス・ハラスメント対策局

私たち全国労働安全衛生センター連絡会議は、労働者の立場に立って、長年にわたり労働災害や職業病に関する相談・支援にあたってきた団体や個人の全国ネットワークです。「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(案)*」(以下「報告書案」という)について、労災保険未請求者も含む精神障害の被災労働者の支援に取り組んできた立場から、以下のとおり意見を申し述べます。

*2023年5月23日第13回同検討会提出

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33235.html

目次

「Ⅰ はじめに」について

精神障害をめぐる労災認定基準の作成や改正の経緯について、報告書案では、昭和59年=1984年の通達にふれた後、1999年=平成11年9月の「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」等が発出されて、業務上外の考え方がより具体的に示されることとなった、などとしている。実際には1990年代に、いわゆる電通過労自死事件をはじめとする民事損害賠償事件の判決において、厚生労働省の旧態依然とした通達行政が批判にさらされて、ようやく上記判断指針が作成されたという、正確な事実経過を報告書でも確認すべきである。当時、電通事件の判決とその後の上記判断指針作成の動きについて、元労働基準監督官である有名な弁護士が「労災保険行政の迷走」と批判したほど、「画期的な」出来事であった。また、当然のことながら、1984年通達の医学的前提がそもそも30年以上遅れているなどといった批判が、判断指針をめぐる専門検討会ではなされていた。医学的なことではなくて、司法判断が行政を動かしたのである。

そういう意味でも、専門検討会で行われた判例の分析については、行政訴訟の内容を精査することはもとより、企業等を相手取る精神障害被災者の民事損害賠償において、どのような事実認定と因果関係についての判断がなされているのかも収集して分析するべきであった。言うまでもないが、労災で業務上になっているにもかかわらず、因果関係を否定する判例もあれば、その逆もめずらしくない。また、今回の専門検討会において、労働団体や経営者団体、弁護士などからの委員が選ばれなかったことは、きわめて残念である。

「Ⅱ 精神障害の現状等」について

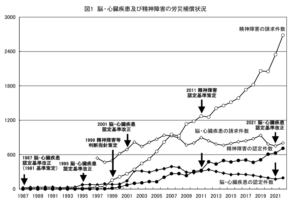

精神障害の推計患者数は報告書案4ページにあるとおり、50万人を超えている。そして、傷病手当金の受給原因となった傷病全体のうち、「精神および行動の障害」はなぜか人数ではなくて、割合だけを示しているが、同一統計の人数を確認すると、令和3年は、51,054人である。ところが、労災保険の精神障害の労災保険請求人数は増加しているとはいえ、自殺も含めて令和3年は2,346人に過ぎない。傷病手当金は休業4日以上経過した労働者しか受け取ることができず(しかも賃金が支払われなくなってからである。有給の病気休暇制度を持っている企業もある)、療養補償のみ請求している人も含まれていると考えると、あまりにも少ない人数である。

また、報告書案7ページにあるとおり、自殺の原因・動機については、「健康問題」が最も多く、「家庭問題」、「経済・生活問題」、「勤務問題」の順となっており、その割合には大きな変化はない。そして、「勤務問題」を原因・動機とする人数が、2,000人前後で推移してきた。注釈にあるとおり、原因・動機特定者数と原因・動機の数の和が一致しないとはいえ、それを割り引いても、自殺した労働者の遺族による労災保険請求が近年増えつつあるとはいえ、令和3年度の労災保険の自殺事案の請求件数は171件、うち認定件数79件、全体の認定件数は629件に過ぎない。

報告書案8ページでは、近年労災保険請求が増加傾向にあるとしている。むしろ、なぜ労災保険請求がこの程度の数しかないのかについて、もっと注目してその原因を分析するべきである。私たちのような相談を日常的に受ける団体の実感では、きわめて多くの被災者が泣き寝入りを強いられており、その理由として、最も大きいのが、①労災認定基準が厳しいこと(少なくとも被災者やご遺族がそのように認識していること)、②他の疾病と比べても事業主や同僚の協力が難しいこと、③精神科医が労災請求に協力的ではないこと、であると考える。委員のみなさんは、統計を眺めるだけではなくて、それぞれの立場から、きちんと議論をしてもらいたい。

「Ⅳ 対象疾病等」について

ICD-11は、2018年に公表され、日本では日本語訳が作成中で、その導入が遅れているとはいえ、2022年1月にはWHOが正式に発効している。労災認定基準という行政通達の中ではやむを得ない面があるとはいえども、すでにICD-11に基づく医学的な診断も臨床面では当然行われている。また、労災保険の行政処分は病名の認定ではなくて、療養補償や休業補償等を支給するかしないかであることを鑑みれば、日本語訳がまだなので、とりあえずICD-10に従うというのはあまりにも乱暴である。ICD-11に沿った診断に基づく請求があった場合など担当者に医学的な判断ができない場合には、専門医の意見を聴取するなどの対応を進めるべきである。

報告書案19ページにあるとおり、どのような状態を精神障害の悪化と判断するのかについて、医学的知見は確立していない。個別事案ごとの判断が必要であることは言うまでもないが、被災者の症状の悪化前後で、同一の主治医が診断している場合には、業務との因果関係、症状安定後の新たな疾病かどうかも含めて、その医師の意見を最大限尊重すべきである。報告書案における「医学的専門家」が誰のことを指すのかが不明であるが、仮に、地方労災医員と主治医との意見が大きく異なる場合は、両者が直接意見交換するべきである。

「Ⅴ 業務による心理的負荷の評価」について

報告書案の22ページで、「同種の労働者」についての説明がある。しかしながら、現実的には請求人と「職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者」がいないことが多い。「ストレス-脆弱性理論」に依拠し、「一定の幅」を想定する以上、むしろ「出来事」に応じて同様の経験をした可能性のある同僚や、すでに会社との利害関係のない退職者などに、丁寧に聴取することを指示、例示するべきである。実際に当センターが経験した例では、同一の立場の別事業場の労働者に直接の手紙で聴取したり、経験や立場は異なるが状況を知っているであろう退職者に積極的に聴取して、その意見が尊重されたような事例もある。少なくとも、「業務経験のない新規採用者」との比較など、わざわざ例示するまでもない。

報告書案23~29ページにある「業務による心理的負荷評価表」については、すでに2023年5月17日に意見書として提出したとおりである。配布されたのが検討会の前日となったこともあり、それにかみあった議論はまったく行われなかった。補足して意見を述べるので、委員も事務局も、きちんと目を通してもらい、報告書に反映してもらいたい。

報告書案27ページの「エ 連続勤務に関する考え方」の5行の文章の意味や趣旨がよくわからない。心理的負荷評価表の該当部分である具体的出来事「13 2週間以上にわたって休日のない連続勤務を行なった」における「連続勤務」の解説と思われるが、「1日当たりの労働時間が特に短い場合を除く」の部分であろう。そうであれば、「手待ち時間が多い場合」、「労働密度が特に低い場合」は連続勤務とみなされず、また、業務量から言って「その程度の労働時間(労働日数)を要するもの」ではないと考えられる場合も、連続勤務と想定しないと判断することを指示していることになる。

「手待ち時間」や「労働密度」、そもそも、請求人の業務内容が、実際どの程度の労働時間を要するのかについては、近年の調査において、最も請求人と事業場ならびに労働基準監督署の意見が分かれ、混乱が生じているところである。先ごろ、東京労働局労災保険審査官が原処分取り消した事例でも、テレワークを余儀なくされていた労働者が、休日の朝6時から深夜まで、メール等でのやりとりを社長としているにもかかわらず、回数が少ないと言うことで、それぞれ数分の労働時間とのみ評価されて、連続勤務とみなされなかった。ちなみにこの件では監督署も審査官も、平日の所定外労働時間について、メールとメールの間隔が15分以内である場合だけ連続した労働時間とみなすという、不可解な事実認定をしている。抽象的で解釈に幅の出る「手待ち時間」や「労働密度」ではなくて、個別具体的にメールや成果物等を請求人に確認するなどして、業務内容を精査すればよいだけのことである。むしろ、「締め切りあり、下書きも済ませていたメールを送信するのを失念してしまい、休日である翌朝あわててメールをした場合(所要時間1分足らず)」といった例示をすべきである。

報告書案27~29ページの「4 複数の出来事の評価」の解説は丁寧であるが、28ページ表5-1と29ページの表5-2の例は、率直に言って非常にわかりにくいものであり、かつ同じ業種(製造業)で重要な職責を担う事例である。現行の労災認定基準のリーフレットにあるような、わかりやすい例示を、できれば2つずつ行うようにするべきである。

「Ⅵ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因の評価」について

報告書案30~32ページの内容は妥当と考えるが、むしろ課題は、多くの労働者や会社、そして医療機関に周知することである。つまり、「元々精神的に弱い」とか、「通院歴がある」といった理由だけで請求をためらったり、事業主証明をしなかったり、精神科医が労災手続きへの協力はおろか治療自体を拒否する(労災指定じゃないからとか、労災病院に行ってもらいたいなど)例が後を絶たないからである。当センターが、労働基準監督署の判断の実態を説明して、ようやく請求に至ることが非常に多い。

「Ⅶ 療養及び治ゆ」について

報告書案33~34ページは最も問題の多い箇所である。

報告書案33ページの10行目「心理的負荷による精神障害は、その原因を取り除き、適切な療養を行えば全治し、再度の就労が可能となる場合が多い」ようであるが、そうであれば、なぜ長期療養者が増加しているのか。それは、労災被災者や主治医が、「その原因を取り除く」ことが容易ではなく、往々にして必要な時に「適切な治療」が行われないからである。

まず、休業すれば、原因が取り除かれたとするのは大きな誤解である。多くの被災者は職場で元通り気持ちよく働きたいのである。ところが戻りたい職場での「心理的負荷」が改善されない限り、精神的には取り除かれていない。医師から、「労災認定云々ではなくて、とにかく会社との関係が改善しない限り絶対に治らないので、まずは労働組合などに相談してください」と言われて、当センターなどに紹介されてくる被災者も少なくない。

ちょうど専門検討会の座長である黒木宣夫医師が、神奈川県立の特別支援学校における教員の精神障害(解離性運動障害)の事案についての公務外決定取り消し訴訟において、地方公務員災害補償基金側の立場で医学的意見書を提出している。原告は生徒に腕を咬まれたことが原因で上記疾病を発症し、現在も療養中である。黒木氏は、病院のカルテの記載のみを根拠にして、上記疾病の発症を認めながらも、「受傷直後は解離性運動障害を呈することで疾病利得に陥り」、「復職して就業に直面することが現実的になった時点で…多彩な症状が出現している。こうした経過は原告のストレス脆弱性の高さを象徴しているように思われるのである」として、公務起因性を否定するのである。

実は、原告は新任教員であり、他の一般職公務員とは異なり、一年間はいわば試用期間で、病気で休暇を頻繁に取ったり、長期間にわたるような場合には、次年度に正式に採用されなくなる可能性が高くなり、免職になると教員免許すら失うと言う事情を、黒木医師は全く知らないか、あえて無視しているのである。被災直後から、同僚の支援もあり、さまざまな症状に苦しみつつ、必死で就労しているにもかかわらず、管理職や教育委員会からも、再三自主退職を迫られていた。労働組合の「介入」もあり、なんとか免職を免れたという経過である。そうしたことは主治医に詳細は説明しておらず、当然カルテには一切書かれていない。実は、原告の症状は、復職を実現した後も、たびたび悪化するのであるが、それについて、主治医の精神科医や整形外科医は、「受傷後の適切な時期に、適切な治療ができなかったのが大きい」との説明をしている。したがって、報告書案34ページの4~6行目の「休業することとなった事案については基本的にストレス要因から離れている状態にあるといえる」というのは、むしろ少数である。そういう場合は、もちろん早期に寛解、全治するであろう。まずは、労災認定された被災者の、発症から治療開始や労災認定までの期間を調査して、検討すべきである。

報告書案34ページ7~21行目の、療養期間の目安については、数字を明記する必要性はまったくないので、全文削除すべきである。その理由は以下のとおり。

そもそも円滑な社会復帰を促進するためには、「原因を取り除くこと」=適切な労働条件を確保することが必須であり、「期間の目安」=いわば期限と言うのは、上記の原告の例でも明らかなとおり、本人にとっても職場にとっても、むしろ妨げになり得る。そして、報告書案34ページの11~12行目の未治療の経過の数字を示すことは全く無意味である。むしろその根拠とされる44の文献では、抗うつ剤の治療で「約50~70%が反応を示す」そのうち「約2/3が寛解に至る」とある。その一方で、「しかし、約10%は複数のうつ病治療でも十分な効果が得られないと考えられている」としている。

また、注釈45の文献「ICD-10精神および行動の障害臨床記述と診断ガイドライン」からの引用についても、症状の持続について、たまたま数字が書いてある部分を都合よくつまみ食いしたものに過ぎない。そもそも適応障害という診断そのものや、「持続は2年を超えない軽症抑うつ状態」であるF43.21「遷延性抑うつ反応」なのかどうかも含めて、慎重かつ適切な医学的な検討が前提のものである。

初診時に適応障害と診断される被災者は多いが、例えば、「ストレス因は個人ばかりではなく、その集団あるいは地域社会をも巻き込むこともある」という指摘は重要である。「人格を否定する言動を受けて」適応障害を発症したとされる皇后の、発症から現在に至る経過は、まさに「象徴」的な症例である。

また、当センターが関与して労災認定されたものの、治療を7年余り継続している被災者は、当初「自律神経失調症」と診断(会社向け診断書)されたものの、その後受診した精神科医からは「ストレス反応(不安・抑うつ混合型)」=F43.22「混合性不安抑うつ状態」と診断されて、現在も闘病中である。発症の原因は社長からハラスメントを受けたことであった。その社長は被災者が就職してから10年にわたって、多数の社員をハラスメントで退職に追い込み、ついには他の役員へのハラスメントを理由に解任された。それだけで、すぐに被災者が復帰できたり、治ゆするものではない。労災認定後の会社の対応は比較的誠意のあるものであるが、こういう事例は本当になかなか治りにくい。

注釈46の「精神疾患の療養期間及び業務災害に関連した精神医の役割に関するアンケート調査」についても、そもそも調査対象者がまったく参考にならない。労災病院勤務・労災医員の経験ありが7.8%に過ぎず、労災認定された精神疾患の患者を主治医として担当した者も166人で、症例は265例に過ぎず、一人平均1.6例というもの。ちなみに当センターでは、この10年間に労災認定された者だけでも数十人、不支給になった者も含めて、相談者全体ではそれの数倍の患者さんと接している。前述のとおり、主治医に患者さんが職場の労働条件や会社の対応について、診察中に説明することは限られており、情報の不足から主治医が黒木医師のような誤解をすることもありがちである。

注釈47「うつ病のため長期療養する労働者に対する医学上一般に認められた医療と症状固定時期に関するアンケート調査研究」についてはもっとひどい。一体被災者でもないし、うつ病の知識もない「一般人」を含めた「コンセンサス」というのはどういう問題認識なのか。しかも設問には一般的な期間を尋ねるだけで、被災者自身の治療状況や職場改善といった環境について、まったく条件を示さずに一般的な期間を決めると言うのは、単に「職場にとってどのくらい被災者が必要か不要か」、自責の念にかられることが少なくない被災者の方も「職場にどのくらい迷惑をかけてよいのか」、という視点からしか回答しようがない。研究モデルそのものに問題があり、少なくとも症状固定のあり方について参考とすべきではなく、ましてや専門医の医学的判断を求める時期の根拠とすべきものではない。

実際には、労働基準監督署は療養開始1年後でも、2年後でも、必要に応じて主治医に意見を求めたり、本人の状態を確認し、必要に応じて専門医の意見を聞いている現場の実態をまるで無視している。少なくとも1年半後には意見を求めているし、その後も1年ごとに定期報告書で、必ず意見を求めようになっている(提出しないと休業補償が保留になる)ことを委員のみなさんは知らないのではないか。

むしろ、障害補償等級が最も重症の被災者でも9級にしかならないこと(報告書案35ページ)から、厚生労働省は、症状固定後に何人の被災者が障害補償請求をして、何級に該当しているかをまず把握すべきである。当センターのデータ開示の要請に対して、毎年「把握していません」という回答を繰り返すのみである。その後生活保護受給をしていたり、そもそも連絡が取れなくなる(医療機関にかかっているか、生死すらわからない)人が何人もいる。各地の精神病院での虐待が問題になる中で、職場や安定した治療環境から排除するだけで事足れりとする労働基準監督署の対応は、絶対に許すことができない。

「Ⅷ 認定基準の運用等」について

すでに2023年5月17日に意見書で述べたとおり、主治医と専門医が直接やりとりをしていないことは、運用上の致命的な欠陥である。診断名や発症時期、症状固定など、医師同士が連絡を取り合うことは、産業医と主治医との連係と同様に、精神障害者の権利擁護の観点からも絶対必要である。

「Ⅹ まとめ」について

報告書案39ページの4段落目以降の内容は総論としてはまったく正しい。ところが残念なことに、労働基準監督署の窓口では、十分に労災補償制度を理解していない相談員や、あろうことか労災担当職員が、業務上は難しいと言う説明で門前払いする例が少なくない。

さらに事業主の中には、労災支給処分の取り消しを求める訴訟を起こしたり、被災者を相手取って債務不存在確認訴訟を起こすような事例もある。もちろん一部の企業であるかもしれないが、少なくともそれらの代理人弁護士は、日本を代表するいわゆる経営法曹の有名な弁護士事務所に所属する弁護士たちである(もちろん当該事務所に所属する弁護士全員ではない)。全国各地の労使紛争に介入しており、全国に広め得る立場の人たちであることも指摘しておく。

当センターの意見を取り入れたすばらしい報告書を労働基準監督署の職員はもちろんのこと、全国各地の事業所、労働者、医療機関に周知されることを強く希望する。

安全センター情報2023年8月号